Alors que l’Association de la lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa) constate avec Médiamétrie une baisse continue du piratage sur Internet en France, la Motion Picture Association (MPA) et l’ACE estiment, chiffres de Muso à l’appui, que le fléau augmente au contraire dans le monde

L’Association de la lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa), présidée depuis plus de 20 ans par Nicolas Seydoux (président de Gaumont), a publié en mai l’état arrêté au mois de mars 2023 de l’« audience des sites illicites dédiés à la consommation vidéo en France », mesurée par l’institut Médiamétrie. Ces chiffres mensuels, qui ont d’ailleurs été repris et présentés le 20 mai lors du Festival de Cannes par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), confirme que le piratage dans l’Hexagone est en forte baisse depuis cinq ans maintenant.

« Offres illégales » et protocoles « pirates »

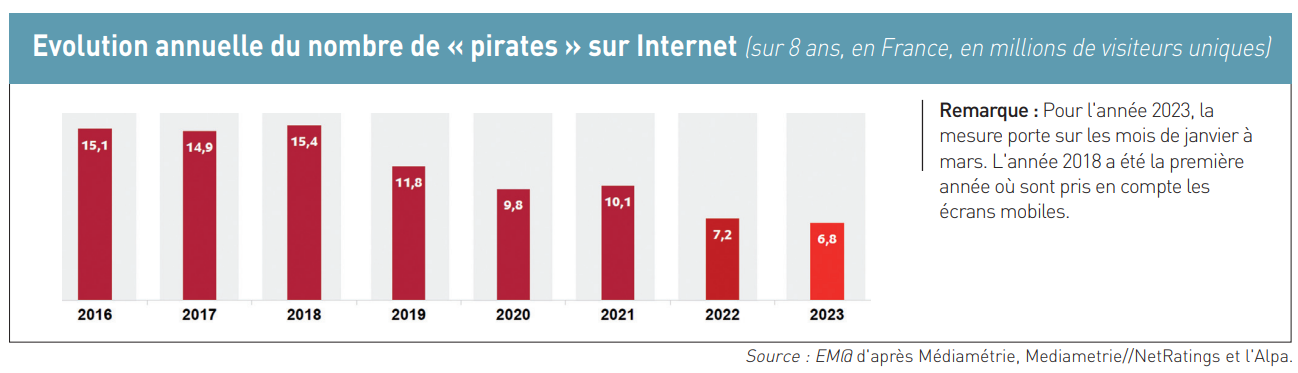

La baisse du piratage en France est même continue, passant de 15,4 millions d’internaute présumés pirates par mois en 2018 à seulement 6,8 millions par mois au premier trimestre de 2023. Autrement dit, il y a 8,2 millions d’internautes pirates en moins dans l’Hexagone par rapport à cinq ans auparavant. Et ce, en plus, malgré la prise en compte par Médiamétrie des terminaux mobiles – smartphones et tablettes – depuis l’année 2018 (voir tableau page suivante). Le reflux de cette audience de « l’offre illégale », comme l’appelle l’Alpa, devrait se poursuivre au cours de l’année 2023 si la tendance baissière se poursuit.

En termes de pénétration de piratage sur le nombre d’internautes en France, les 6,8 millions de « pirates » mesurés entre janvier et mars derniers correspondent à 13 % des internautes. Ce taux atteignait 29 % en 2018. Il ressort en outre des chiffres de Médiamétrie pour l’Alpa que la plupart des internautes visitant des sites d’offres « illégales » piratent des films et des séries, mais ils sont aussi en recul de 8 % sur un an en mars 2023, à 6,5 millions d’individus. Pour le piratage de contenus de contenus sportifs, ils sont cette fois bien moins nombreux : 477.000 internautes « pirates » en mars 2023, en recul de 18 % sur un an. D’après le CNC, le « Top 5 » des films les plus piratés l’an dernier concerne : « Matrix Resurrections », « Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore », « Mourir peut attendre », « Top Gun Maverick » et « Jurassic World : Le Monde d’après ». Quant au « Top 5 » des séries les plus piratées l’an dernier, il est composé de : « Game of Thrones », « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir », « She Hulk », « The Walking Dead » et « Grey’s Anatomy ». La baisse du piratage en France est aussi le résultat des décisions judicaires successives rendues, surtout au cours des années 2021 (mai, juin, juillet, octobre et décembre), 2022 (février, mai, juillet et novembre) ainsi qu’en mars 2023. Filmoflix, Filmgratuit, Wawacity ou encore et Zonetéléchargement font partie des sites qui ont fait l’objet de mesures de blocage judicaire exécutées par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) que sont Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Des cyberlockers – comprenez des sites de stockage et de partage en nuage (cloud) permettant aux utilisateurs de télécharger, de stocker et de partager du contenu dans des serveurs en ligne centralisés (le cyberlocker génère un lien URL unique, ou plusieurs, pour accéder au fichier téléchargé et de le diffuser) – ont aussi été bloqués judiciairement : Fembed, Upvid, Vudeo et Uqload, bien que ce dernier soit reparti à la hausse ces derniers temps.

La dernière décision judiciaire en date – celle du jugement du 11 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris ordonnant le blocage du cyberlocker Uptobox (

1) – aux opérateurs télécoms – devrait à son tour contribuer à la tendance baissière du piratage. Concernant les protocoles Internet utilisés par les présumés « pirates », le streaming arrive en tête : en forte baisse depuis deux ans (- 37 %), il repart à la hausse depuis le début de l’année. Le direct download (DDL) arrivent en seconde position dans les pratiques de piratage, en baisse depuis deux ans (- 17 %), il est aussi récemment reparti à la hausse.

Streaming, DDL, livestreaming, P2P

Quant au livestreaming, il est en forte baisse (- 69 % en deux ans). Tandis que le peer-to-peer (P2P), qui fut par le passé le protocole dominant du piratage et la bête noire des industries culturelles, reste depuis quelques années le moins utilisé des protocoles « pirates ». Mais après des années de baisse, le P2P affiche une « relative stabilité » (dixit le CNC). En mai dernier, Denis Rapone (photo de gauche), ancien président de l’Hadopi et actuel membre du collège de l’Arcom, au sein de laquelle il est président du groupe de travail « Protection des droits sur Internet », a indiqué qu’en seulement six mois, 166 sites dits « miroirs » ont été bloqués entre octobre 2022 et avril 2023 par l’Arcom. Celle-ci a en effet désormais le pouvoir – instauré par la loi « Antipiratage » du 25 octobre 2021 et l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle (

2) – de bloquer les sites qui contournent – en reprenant les contenus de sites bloqués – les décisions judicaires obtenues par les ayants droit.

Blocages par l’Arcom et par l’OCLCTIC

Une collaboration a ainsi été mise en place depuis le 5 octobre 2022 entre l’Arcom et l’Alpa. Lorsque cette dernière repère des sites miroirs reprenant des contenus de sites bloqués par les FAI, les titulaires de droits peuvent saisir l’Arcom afin que la décision de justice concernée soit actualisée (

3). En outre, vient de paraître au Journal Officiel un décret daté du 12 juin 2023 désignant de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC), au sein de la Police judiciaire, comme autorité administrative pouvant demander toutes mesures pour empêcher l’accès aux sites miroirs.

Si les chiffres en France montrent une tendance à la baisse de piratage, il n’en va pas de même au niveau mondial. Les grands studios d’Hollywood et autres majors du cinéma, réunis au sein de la puissance Motion Picture Association (MPA) aux Etats-Unis, fustigent, eux, une augmentation de la fréquentation des sites dits illégaux. La société britannique Muso, qui travaille étroitement avec ces grandes sociétés de production américaines en ayant accès leurs vastes bases de données d’œuvres, affirme détenir la plus complète « liste noire » de sites pirates. Selon son PDG cofondateur, Andy Chatterley (photo de droite), la fréquentation de ces sites a augmenté de 18 % en un an, pour atteindre 215 milliards de visites en 2022. Et d’après ses constatations, qu’il a détaillées dans un entretien à TechXplore le 1er juin dernier (

4), près de 480.000 films et séries ont été diffusés l’an dernier sans autorisations des ayants droit. Ancien producteur de musique, Andy Chatterley a cofondé Muso en 2009. « C’est plus facile que jamais d’obtenir du contenu illégal », déclare-t-il. Il estime que les industries culturelles s’y prennent mal pour lutter contre le piratage sur Internet, que cela soit en mettant à l’amende les individus ou en bloquant les sites pirates par décisions de justice. « Contre-productif » et « perte de temps ». Les grands studios se concentrent désormais sur les « gros poissons », les Big Fish, à savoir les sites facilitant la piraterie d’œuvre et fréquentés par des millions d’utilisateurs de par le monde.

Avec la Motion Picture Association (MPA), dont sont membre Disney, Paramount, Sony Pictures, Universal, Warner Bros, ainsi que Netflix, a été créée en 2017 l’Alliance pour la créativité et le divertissement (ACE) – Alliance for Creativity and Entertainment – pour coordonner leurs efforts dans la lutte contre le piratage dans le monde. Parmi les membres de l’ACE, à vocation internationale, l’on retrouve ceux de MPA mais aussi Canal+, France Télévisions, Sky, BBC Studios, MGM (Metro- Goldwyn-Mayer devenu filiale d’Amazon), et Lionsgate, Fox, Amazon ou encore Apple. « Nous déployons l’expertise de plus de 85 professionnels à temps plein dans le monde entier, qui se consacrent à enquêter et à prendre des mesures contre les menaces de piratage en ligne existantes et émergentes », indique l’ACE sur son site web (

5).

L’alliance ACE fait fermer les Big Fish

Dernière opération en date : annonce le 18 mai de la fermeture du principal service espagnol de streaming et de torrent illégal, AtomoHD (

6). L’ACE est aussi intervenu à Taïwan, aux Philippines, au Brésil, au Vietnam, au Moyen-Orient et Afrique du Nord, mais aussi en Allemagne ou encore, comme annoncé le 14 février, en France avec la fermeture du deuxième site illégal de streaming et de téléchargement direct en France, Extreme-down (

7). La piraterie n’a pas de frontières, les géants du divertissement l’ont compris.

@

Charles de Laubier

Alors que le bitcoin fête ses 15 ans, ayant été créé le 9 janvier 2009 par un inconnu toujours non démasqué et utilisant le nom de Satoshi Nakamoto (photo (1)), le gendarme américain de la Bourse – la SEC (Securities and Exchange Commission) – a finalement autorisé le 10 janvier 2024 les tout premiers « ETF bitcoin spot », au nombre de onze. Il s’agit de fonds d’investissement cotés qui se négocient au comptant sur les marchés boursiers (« Exchange Traded Fund ») et qui sont indexés directement (« spot ») sur la reine des cryptomonnaies (le bitcoin).

Alors que le bitcoin fête ses 15 ans, ayant été créé le 9 janvier 2009 par un inconnu toujours non démasqué et utilisant le nom de Satoshi Nakamoto (photo (1)), le gendarme américain de la Bourse – la SEC (Securities and Exchange Commission) – a finalement autorisé le 10 janvier 2024 les tout premiers « ETF bitcoin spot », au nombre de onze. Il s’agit de fonds d’investissement cotés qui se négocient au comptant sur les marchés boursiers (« Exchange Traded Fund ») et qui sont indexés directement (« spot ») sur la reine des cryptomonnaies (le bitcoin).

Le législateur français a récemment accompli un progrès notable dans la sécurisation et la régulation de son espace numérique, avec l’adoption en première lecture, par l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023, du projet de loi dite « SREN » (

Le législateur français a récemment accompli un progrès notable dans la sécurisation et la régulation de son espace numérique, avec l’adoption en première lecture, par l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023, du projet de loi dite « SREN » ( L’Association de la lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa), présidée depuis plus de 20 ans par Nicolas Seydoux (président de Gaumont), a publié en mai l’état arrêté au mois de mars 2023 de l’« audience des sites illicites dédiés à la consommation vidéo en France », mesurée par l’institut Médiamétrie. Ces chiffres mensuels, qui ont d’ailleurs été repris et présentés le 20 mai lors du Festival de Cannes par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), confirme que le piratage dans l’Hexagone est en forte baisse depuis cinq ans maintenant.

« Offres illégales » et protocoles « pirates »

La baisse du piratage en France est même continue, passant de 15,4 millions d’internaute présumés pirates par mois en 2018 à seulement 6,8 millions par mois au premier trimestre de 2023. Autrement dit, il y a 8,2 millions d’internautes pirates en moins dans l’Hexagone par rapport à cinq ans auparavant. Et ce, en plus, malgré la prise en compte par Médiamétrie des terminaux mobiles – smartphones et tablettes – depuis l’année 2018 (voir tableau page suivante). Le reflux de cette audience de « l’offre illégale », comme l’appelle l’Alpa, devrait se poursuivre au cours de l’année 2023 si la tendance baissière se poursuit.

En termes de pénétration de piratage sur le nombre d’internautes en France, les 6,8 millions de « pirates » mesurés entre janvier et mars derniers correspondent à 13 % des internautes. Ce taux atteignait 29 % en 2018. Il ressort en outre des chiffres de Médiamétrie pour l’Alpa que la plupart des internautes visitant des sites d’offres « illégales » piratent des films et des séries, mais ils sont aussi en recul de 8 % sur un an en mars 2023, à 6,5 millions d’individus. Pour le piratage de contenus de contenus sportifs, ils sont cette fois bien moins nombreux : 477.000 internautes « pirates » en mars 2023, en recul de 18 % sur un an. D’après le CNC, le « Top 5 » des films les plus piratés l’an dernier concerne : « Matrix Resurrections », « Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore », « Mourir peut attendre », « Top Gun Maverick » et « Jurassic World : Le Monde d’après ». Quant au « Top 5 » des séries les plus piratées l’an dernier, il est composé de : « Game of Thrones », « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir », « She Hulk », « The Walking Dead » et « Grey’s Anatomy ». La baisse du piratage en France est aussi le résultat des décisions judicaires successives rendues, surtout au cours des années 2021 (mai, juin, juillet, octobre et décembre), 2022 (février, mai, juillet et novembre) ainsi qu’en mars 2023. Filmoflix, Filmgratuit, Wawacity ou encore et Zonetéléchargement font partie des sites qui ont fait l’objet de mesures de blocage judicaire exécutées par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) que sont Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Des cyberlockers – comprenez des sites de stockage et de partage en nuage (cloud) permettant aux utilisateurs de télécharger, de stocker et de partager du contenu dans des serveurs en ligne centralisés (le cyberlocker génère un lien URL unique, ou plusieurs, pour accéder au fichier téléchargé et de le diffuser) – ont aussi été bloqués judiciairement : Fembed, Upvid, Vudeo et Uqload, bien que ce dernier soit reparti à la hausse ces derniers temps.

La dernière décision judiciaire en date – celle du jugement du 11 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris ordonnant le blocage du cyberlocker Uptobox (

L’Association de la lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa), présidée depuis plus de 20 ans par Nicolas Seydoux (président de Gaumont), a publié en mai l’état arrêté au mois de mars 2023 de l’« audience des sites illicites dédiés à la consommation vidéo en France », mesurée par l’institut Médiamétrie. Ces chiffres mensuels, qui ont d’ailleurs été repris et présentés le 20 mai lors du Festival de Cannes par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), confirme que le piratage dans l’Hexagone est en forte baisse depuis cinq ans maintenant.

« Offres illégales » et protocoles « pirates »

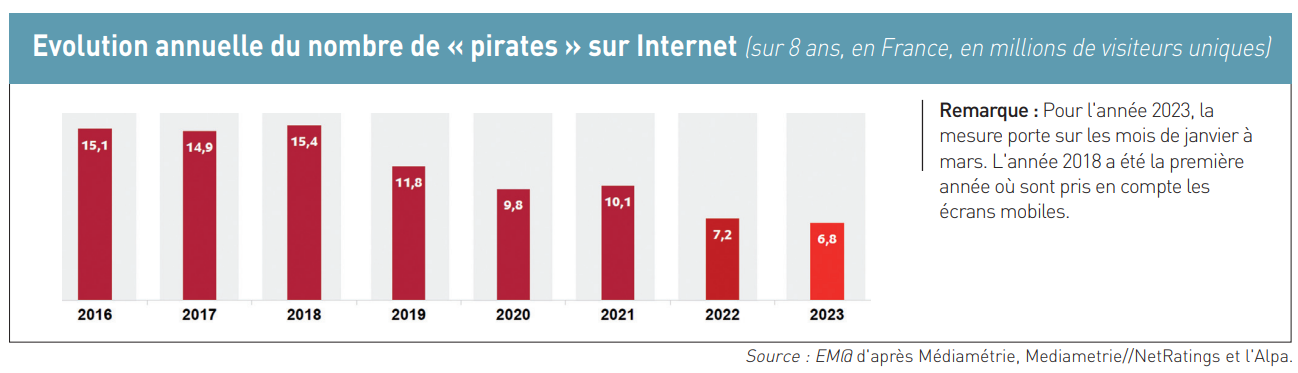

La baisse du piratage en France est même continue, passant de 15,4 millions d’internaute présumés pirates par mois en 2018 à seulement 6,8 millions par mois au premier trimestre de 2023. Autrement dit, il y a 8,2 millions d’internautes pirates en moins dans l’Hexagone par rapport à cinq ans auparavant. Et ce, en plus, malgré la prise en compte par Médiamétrie des terminaux mobiles – smartphones et tablettes – depuis l’année 2018 (voir tableau page suivante). Le reflux de cette audience de « l’offre illégale », comme l’appelle l’Alpa, devrait se poursuivre au cours de l’année 2023 si la tendance baissière se poursuit.

En termes de pénétration de piratage sur le nombre d’internautes en France, les 6,8 millions de « pirates » mesurés entre janvier et mars derniers correspondent à 13 % des internautes. Ce taux atteignait 29 % en 2018. Il ressort en outre des chiffres de Médiamétrie pour l’Alpa que la plupart des internautes visitant des sites d’offres « illégales » piratent des films et des séries, mais ils sont aussi en recul de 8 % sur un an en mars 2023, à 6,5 millions d’individus. Pour le piratage de contenus de contenus sportifs, ils sont cette fois bien moins nombreux : 477.000 internautes « pirates » en mars 2023, en recul de 18 % sur un an. D’après le CNC, le « Top 5 » des films les plus piratés l’an dernier concerne : « Matrix Resurrections », « Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore », « Mourir peut attendre », « Top Gun Maverick » et « Jurassic World : Le Monde d’après ». Quant au « Top 5 » des séries les plus piratées l’an dernier, il est composé de : « Game of Thrones », « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir », « She Hulk », « The Walking Dead » et « Grey’s Anatomy ». La baisse du piratage en France est aussi le résultat des décisions judicaires successives rendues, surtout au cours des années 2021 (mai, juin, juillet, octobre et décembre), 2022 (février, mai, juillet et novembre) ainsi qu’en mars 2023. Filmoflix, Filmgratuit, Wawacity ou encore et Zonetéléchargement font partie des sites qui ont fait l’objet de mesures de blocage judicaire exécutées par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) que sont Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Des cyberlockers – comprenez des sites de stockage et de partage en nuage (cloud) permettant aux utilisateurs de télécharger, de stocker et de partager du contenu dans des serveurs en ligne centralisés (le cyberlocker génère un lien URL unique, ou plusieurs, pour accéder au fichier téléchargé et de le diffuser) – ont aussi été bloqués judiciairement : Fembed, Upvid, Vudeo et Uqload, bien que ce dernier soit reparti à la hausse ces derniers temps.

La dernière décision judiciaire en date – celle du jugement du 11 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris ordonnant le blocage du cyberlocker Uptobox (

Le groupement d’intérêt économique Les Indépendants (GIE Les Indépendants), qui édite l’agrégateur Les Indés Radios, et la société Cosmos, qui édite l’agrégateur Radioplayer France, sont étroitement liés et basés tous les deux rue Lübeck à Paris. Les deux entités – la première créée en novembre 1992 et la second en juillet 2020 – sont présidées chacune depuis le début par Jean-Eric Valli (photo). « Les deux agrégateurs sont édités par deux structures et des partenaires distincts ; ils ont donc vocation à se développer parallèlement sans fusionner », indique-t-il à Edition Multimédi@.

Deux structures distinctes, quoique

Avec ses 129 radios indépendantes, Les Indés Radios caracole en tête des audiences de la radio en France avec un cumul de 13,4 % de la population en moyenne par jour, bien devant France Inter (12,6 %) et RTL (10,1 %) d’après le dernier relevé de Médiamétrie (

Le groupement d’intérêt économique Les Indépendants (GIE Les Indépendants), qui édite l’agrégateur Les Indés Radios, et la société Cosmos, qui édite l’agrégateur Radioplayer France, sont étroitement liés et basés tous les deux rue Lübeck à Paris. Les deux entités – la première créée en novembre 1992 et la second en juillet 2020 – sont présidées chacune depuis le début par Jean-Eric Valli (photo). « Les deux agrégateurs sont édités par deux structures et des partenaires distincts ; ils ont donc vocation à se développer parallèlement sans fusionner », indique-t-il à Edition Multimédi@.

Deux structures distinctes, quoique

Avec ses 129 radios indépendantes, Les Indés Radios caracole en tête des audiences de la radio en France avec un cumul de 13,4 % de la population en moyenne par jour, bien devant France Inter (12,6 %) et RTL (10,1 %) d’après le dernier relevé de Médiamétrie (