Le français Qwant et l’allemand Ecosia ont l’ambition de devenir une alternative européenne au quasimonopole de Google dans les moteurs de recherche, où l’IA rebat les cartes. Leur index web européen EUSP vise l’indépendance par rapport à Bing de Microsoft – accusé de pratique anti-concurrentielle.

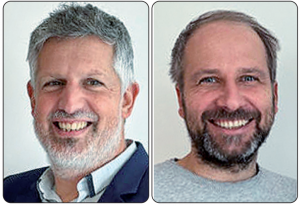

Selon nos informations, Qwant livre discrètement depuis le mois d’avril en France des résultats – sur son moteur de recherche – issus de l’index web européen codéveloppé avec son partenaire allemand Ecosia, un autre moteur de recherche alternatif. « Nous avons démarré en avril 2025, en France seulement pour le moment, et nous progressons chaque mois : près d’une requête sur deux est servie depuis notre index européen », indique à Edition Multimédi@ Olivier Abecassis (photo de gauche), directeur général de Qwant.

Selon nos informations, Qwant livre discrètement depuis le mois d’avril en France des résultats – sur son moteur de recherche – issus de l’index web européen codéveloppé avec son partenaire allemand Ecosia, un autre moteur de recherche alternatif. « Nous avons démarré en avril 2025, en France seulement pour le moment, et nous progressons chaque mois : près d’une requête sur deux est servie depuis notre index européen », indique à Edition Multimédi@ Olivier Abecassis (photo de gauche), directeur général de Qwant.

Cet index web européen, appelé European Search Perspective (EUSP), est développé par la joint-venture European Perspective, société créée à Paris en 2024, détenue à parts égales par Qwant et Ecosia, et présidée par Olivier Abecassis. « Pour l’Allemagne, c’est avant fin 2025, plutôt au quatrième trimestre », nous précise-t-il. Les premiers moteurs de recherche alternatifs à profiter de l’accès en temps réel aux données web les plus à-jour et pertinentes de cet index européen sont non seulement Qwant et Ecosia, mais aussi le français Lilo dont Qwant a finalisé l’acquisition mi-mai. « Ecosia et Lilo utiliseront également l’index EUSP pour servir dans les semaines à venir une partie de leurs requêtes en France », nous indique encore celui qui fut directeur du numérique du groupe TF1 (2016-2022).

Index web pour moteurs alternatifs et agents IA

La joint-venture European Perspective compte lever des capitaux auprès d’investisseurs extérieurs pour assurer son développement sur le long terme et être en capaciter de rivaliser avec Google. L’ambition du tandem franco-allemand : « Renforcer une alternative européenne, éthique et indépendante aux Gafam », mais aussi « plus respectueux de la vie privée » (1). Les résultats de recherche seront d’abord en langues française et allemande, une extension à l’anglais étant prévue, avec l’objectif à plus long terme d’être dans toutes les langues européennes. « Cet index pourra être rejoint par d’autres moteurs de recherche et servir de ressource clé pour l’industrie européenne, par exemple en fournissant un pool de données transparent et sécurisé pour (suite)

« L’année 2025 est une étape importante pour le Forum sur la gouvernance de l’Internet, car elle marque l’occasion du 20e anniversaire du forum, et c’est un moment charnière pour façonner et améliorer le dialogue multipartite pour les années à venir », souligne Karianne Oldernes Tung (photo), ministre norvégienne de la Numérisation et de la Gouvernance publique. Son pays vient d’organiser durant une semaine (23-27 juin 2025) la 20e édition de l’Internet Governance Forum (IGN), à Lillestrøm, ville située à environ 18 km au nord-est de la capitale de la Norvège, Oslo.

« L’année 2025 est une étape importante pour le Forum sur la gouvernance de l’Internet, car elle marque l’occasion du 20e anniversaire du forum, et c’est un moment charnière pour façonner et améliorer le dialogue multipartite pour les années à venir », souligne Karianne Oldernes Tung (photo), ministre norvégienne de la Numérisation et de la Gouvernance publique. Son pays vient d’organiser durant une semaine (23-27 juin 2025) la 20e édition de l’Internet Governance Forum (IGN), à Lillestrøm, ville située à environ 18 km au nord-est de la capitale de la Norvège, Oslo. « Je le jure », ont été les premiers mots de Hugo Travers – en levant la main droite – en réponse au président de la « commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs »,de l’Assemblée nationale, qui l’invitait à prêter serment et « à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ». Connu sous son nom d’influenceur Hugo Décrypte (photo), le jeune homme de 28 ans a ainsi débuté son audition le 3 juin dernier. Il faisait partie des huit influenceurs interrogés sur leurs activités, et sur la filiale du chinois ByteDance.

« Je le jure », ont été les premiers mots de Hugo Travers – en levant la main droite – en réponse au président de la « commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs »,de l’Assemblée nationale, qui l’invitait à prêter serment et « à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ». Connu sous son nom d’influenceur Hugo Décrypte (photo), le jeune homme de 28 ans a ainsi débuté son audition le 3 juin dernier. Il faisait partie des huit influenceurs interrogés sur leurs activités, et sur la filiale du chinois ByteDance. « L’Arcom tient à rappeler sa détermination, partagée par les institutions européennes, à protéger les mineurs en ligne », a fait de nouveau savoir le régulateur français de l’audiovisuel le 3 juin, alors qu’un arrêté prévoit que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) peut – à partir du 7 juin 2025 – mette en demeure un éditeur pour que son service en ligne « pour adulte », ou sa plateforme de partage de vidéos aux contenus pornographiques, ne soit pas accessibles aux mineurs.

« L’Arcom tient à rappeler sa détermination, partagée par les institutions européennes, à protéger les mineurs en ligne », a fait de nouveau savoir le régulateur français de l’audiovisuel le 3 juin, alors qu’un arrêté prévoit que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) peut – à partir du 7 juin 2025 – mette en demeure un éditeur pour que son service en ligne « pour adulte », ou sa plateforme de partage de vidéos aux contenus pornographiques, ne soit pas accessibles aux mineurs.