Six mois après le lancement de la rémunération « artist centric », la plateforme française de streaming musical Deezer se dit satisfaite des premiers résultats. Après Universal Music, Warner Music ou encore, depuis fin mars, Merlin (groupement de labels indépendants), les artistes seraient gagnants.

Alors que la filière musicale s’interroge toujours sur la méthode de rémunération des ayants droits – poursuivre sur le mode market centric ou passer au user centric –, tout en luttant contre la fraude aux clics ou fake streams (1), la plateforme française de streaming musical Deezer prévoit de généraliser en 2024 le modèle de rémunération dit « artist centric » au reste du monde. Lancé uniquement en France avec Universal Music (première major mondiale de la musique enregistrée) en septembre 2023, cette rémunération centrée sur l’artiste promet de mieux payer les musiciens et les ayants droits.

Alors que la filière musicale s’interroge toujours sur la méthode de rémunération des ayants droits – poursuivre sur le mode market centric ou passer au user centric –, tout en luttant contre la fraude aux clics ou fake streams (1), la plateforme française de streaming musical Deezer prévoit de généraliser en 2024 le modèle de rémunération dit « artist centric » au reste du monde. Lancé uniquement en France avec Universal Music (première major mondiale de la musique enregistrée) en septembre 2023, cette rémunération centrée sur l’artiste promet de mieux payer les musiciens et les ayants droits.

Labels indépendants mieux rémunérés

Deezer a aussi signé avec Warner Music dans ce sens en novembre 2023 et discute avec Sony Music. Alors que Deezer a annoncé le 21 mars dernier un nouvel accord (2)) avec le groupement international de labels indépendants Merlin, Edition Multimédi@ a contacté Deezer pour connaître le premier bilan des six mois d’application du mode de rémunération artist centric. « Actuellement, une très vaste majorité des streams sont rémunérés sur la base du modèle centré sur l’artiste – incluant à la fois les artistes des majors et de labels indépendants, ainsi que les services de distribution. Il est encore un peu tôt pour évaluer l’impact global de la rémunération artist centric, mais les premiers résultats correspondent à nos attentes, avec notamment une augmentation significative de la part de marché de la musique locale en France », nous a répondu la société Deezer. Elle indique que l’étude d’impact menée avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) sera rendue publique « prochainement ».

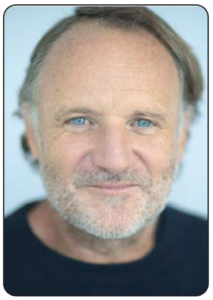

La plateforme française a depuis le 1er avril un nouveau PDG, mais par intérim : l’Américain Stu Bergen (photo de gauche), qui remplace Jeronimo Folgueira, sur fond de « taxe streaming » appliquée par la France depuis le 1er janvier (3). Le temps de trouver un successeur, le nouveau patron – ancien de Warner Music – dirigera la plateforme française fondée à Paris en 2007 et dotée aujourd’hui d’un effectif global de plus de 600 employés répartis en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil et aux Etats-Unis. En presque trois ans, Jeronimo Folgueira (4) a accompagné Deezer vers ce modèle de rémunération artist centric. « Je suis très heureux de voir Merlin et ses membres adopter notre modèle centré sur l’artiste et contribuer ainsi au déploiement d’un mode de rémunération du streaming plus équitable pour les artistes. Dès le départ, notre ambition a été de créer un modèle pour tous les artistes disposant d’une solide base de fans, y compris pour les artistes indépendants membres de l’écosystème Merlin », s’est félicité Jeronimo Folgueira le 21 mars.

Jean-Baptiste Gourdin (photo) a pris le 10 février 2025 ses fonctions de président du Centre national de la musique (CNM), après y avoir été nommé par décret du président de la République, Emmanuel Macron (

Jean-Baptiste Gourdin (photo) a pris le 10 février 2025 ses fonctions de président du Centre national de la musique (CNM), après y avoir été nommé par décret du président de la République, Emmanuel Macron ( « Dans un marché [mondial de la musique] qui pèse plus de 50 milliards de dollars et dominé par trois sociétés [Universal Music, Sony Music et Warner Music, ndlr], un nouvel équilibre verra le jour dans les prochaines années. Une redistribution des revenus moins concentrées a commencé. Aujourd’hui, et notamment grâce au succès des plateformes digitales, l’essentiel des transactions sont digitales. Des acteurs qui apportent de l’innovation et de la technologie vont être capables de participer à l’économie du secteur ».

« Dans un marché [mondial de la musique] qui pèse plus de 50 milliards de dollars et dominé par trois sociétés [Universal Music, Sony Music et Warner Music, ndlr], un nouvel équilibre verra le jour dans les prochaines années. Une redistribution des revenus moins concentrées a commencé. Aujourd’hui, et notamment grâce au succès des plateformes digitales, l’essentiel des transactions sont digitales. Des acteurs qui apportent de l’innovation et de la technologie vont être capables de participer à l’économie du secteur ». C’est le grand paradoxe de Believe : le streaming musical a explosé sur les plateformes numériques, mais pas le cours de Bourse de la petite major de la musique enregistrée. Au niveau mondial, d’après la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), la musique en streaming a généré l’an dernier un total de 19,3 milliards de dollars de revenus – soit une hausse de 10,2 % sur un an. Tandis que le chiffre d’affaires de Believe a grimpé de 15,7 % pour atteindre 880,3 millions d’euros (avec une perte nette ramenée à 2,7 millions au lieu de 25 millions l’année précédente). Pourtant, les investisseurs boursiers ne semblent pas croire en la société Believe qui a été introduite mi-2021 à la Bourse de Paris (Euronext) au prix de 19,50 par action.

C’est le grand paradoxe de Believe : le streaming musical a explosé sur les plateformes numériques, mais pas le cours de Bourse de la petite major de la musique enregistrée. Au niveau mondial, d’après la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), la musique en streaming a généré l’an dernier un total de 19,3 milliards de dollars de revenus – soit une hausse de 10,2 % sur un an. Tandis que le chiffre d’affaires de Believe a grimpé de 15,7 % pour atteindre 880,3 millions d’euros (avec une perte nette ramenée à 2,7 millions au lieu de 25 millions l’année précédente). Pourtant, les investisseurs boursiers ne semblent pas croire en la société Believe qui a été introduite mi-2021 à la Bourse de Paris (Euronext) au prix de 19,50 par action. Alors que la filière musicale s’interroge toujours sur la méthode de rémunération des ayants droits – poursuivre sur le mode market centric ou passer au user centric –, tout en luttant contre la fraude aux clics ou fake streams (

Alors que la filière musicale s’interroge toujours sur la méthode de rémunération des ayants droits – poursuivre sur le mode market centric ou passer au user centric –, tout en luttant contre la fraude aux clics ou fake streams (