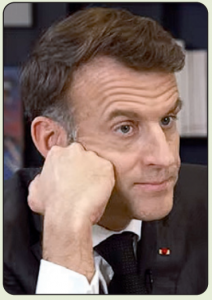

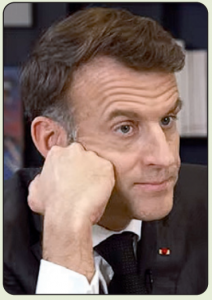

Le « en même temps » du chef de l’Etat a encore frappé. Cette fois, il a fait sortir de ses gonds l’industrie du jeu vidéo en faisant le lien entre violence et jeux vidéo, interviewé par le média Brut. Depuis, il a tenté de la rassurer sur sa « mission jeu vidéo » confiée notamment à des psychiatres.

La « mission jeu vidéo » présidentielle a été officiellement lancée le 21 février par les ministres Radida Dati (Culture, jusquà sa démission le 25 février) et Anne Le Hénanff (IA et numérique). Le chef de l’Etat, lui, avait chargé deux de ses conseillers, Matthieu Landon (économie) et Claire Vernet-Garnier (industrie, innovation et numérique) de recevoir le 12 février à l’Elysée le délégué général du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisir (Sell), Nicolas Vignolles (photo de gauche). L’ordre du jour était : « La prochaine mission “jeu vidéo” annoncée par le président [Emmanuel Macron] et plus globalement renouer le fil du dialogue de manière positive », a relaté ce dernier dans un post sur LinkedIn.

La « mission jeu vidéo » présidentielle a été officiellement lancée le 21 février par les ministres Radida Dati (Culture, jusquà sa démission le 25 février) et Anne Le Hénanff (IA et numérique). Le chef de l’Etat, lui, avait chargé deux de ses conseillers, Matthieu Landon (économie) et Claire Vernet-Garnier (industrie, innovation et numérique) de recevoir le 12 février à l’Elysée le délégué général du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisir (Sell), Nicolas Vignolles (photo de gauche). L’ordre du jour était : « La prochaine mission “jeu vidéo” annoncée par le président [Emmanuel Macron] et plus globalement renouer le fil du dialogue de manière positive », a relaté ce dernier dans un post sur LinkedIn.

Experts et psychiatres à la rescousse

« Renouer le fil du dialogue »… Cette entrevue à la présidence de la République consistait pour l’Elysée à « rassurer » l’industrie française du jeu vidéo après les propos d’Emmanuel Macron, qui, dans une interview au média vidéo Brut, a – « une nouvelle fois » – associé violence et jeu vidéo. « Quand vous passez cinq-six heures par jour à tuer des gens, à être dans cette logique-là de prédation, c’est clair qu’à un moment donné ça conditionne des jeunes. Et donc, quand ils se retrouvent dehors, quand ils se retrouvent en classe, lorsqu’ils ont à un moment la rage contre quelque chose ou une situation, ça va les désinhiber complètement et parfois leur faire commettre le pire », a affirmé le 5 février le président de la République devant la caméra de Brut qui l’interviewait en exclusivité.

Rien que sur les jeux vidéo, il a passé près de six minutes à mettre en cause les « jeux vidéo violents ». Edition Multimédi@ publie l’intégralité du verbatim qui leur est consacré (voir encadré ci-dessous). Emmanuel Macron s’est dit décidé à (suite) prendre des mesures nationales : « On va confier à des experts et aussi au Conseil national du numérique et de l’IA [le CIANum, Conseil de l’intelligence artificielle et du numérique, ndlr] pour essayer de mesurer scientifiquement l’effet que cela a. […] Il faut que l’on puisse après guider les parents et dire s’il faut une interdiction ou pas. Rendez-vous en mai-juin [les conclusions seront remises en mai, ndlr], et le débat doit être citoyen aussi. […] Il ne faut rien exclure », a-t-il prévenu. Le sang de la filière française du jeu vidéo n’a fait qu’un tour en entendant les a priori du locataire de l’Elysée. C’est justement au « Château » que les deux conseillers du président de la République ont reçu Nicolas Vignolles, également directeur de la Paris Games Week (PGW), lequel reste néanmoins sur ses gardes : « Nous sommes rassurés sur un point majeur : la mission qui sera lancée ne vise pas à fragiliser le jeu vidéo et sera attentive dans sa composition comme dans ses conclusions (qui ne sont pas écrites) à tenir compte de la réalité des usages, des mécaniques de jeu et à bien mesurer les impacts business pour la filière. Nous resterons vigilants », a-t-il débriefé dans son post publié après cette réunion élyséenne (1). En outre, le délégué général du Sell s’est dit prêt à « améliorer [les] outils » de protection des mineurs tels que le système européen d’évaluation Pegi (Pan European Game Information), créé il y a plus de 20 ans par la fédération Video Games Europe (ex-ISFE), dont le Sell est membre (2). « Il nous faut des messages positifs au plus haut sommet de l’Etat […] La mission présidentielle fera l’objet d’un suivi très attentif de la part du Sell », a-t-il assuré. Des psychiatres sont pressentis pour faire partie des experts missionnés par le chef de l’Etat.

En outre, Nicolas Vignolles n’ait pas manqué, dans un précédent post le 6 février (3), en réaction à l’interview présidentielle, de relever qu’Emmanuel Macron était en quelque sorte un récidiviste : « Le chef de l’Etat associe une fois de plus violence et jeu vidéo, alors même qu’il avait concédé une erreur en septembre 2023. […] On ne peut pas se féliciter des succès du jeu vidéo français le matin, décorer le secteur le midi, pour mieux le dénigrer le soir ».

Macron, un récidiviste du jeu vidéo

En effet, Macron avait déjà associé violence et jeu vidéo avant… de faire son mea culpa : « J’ai fait bondir les gamers, avait écrit sur X en septembre 2023 le chef de l’Etat. J’ai pourtant toujours considéré que les jeux vidéo sont une chance pour la France, pour notre jeunesse et son avenir, pour nos emplois et notre économie. Je veux être (plus) clair. J’ai exprimé mes préoccupations fin juin [2023, ndlr] car les codes du jeu vidéo avaient été utilisés par des délinquants pour banaliser la violence sur les réseaux sociaux. C’est cette violence que je condamne, pas les jeux vidéo » (4). Cette fois encore, en février 2026, Emmanuel Macron a dû temporiser et rassurer à la suite de ses propos jugés à l’emporte-pièce. Le Syndicat national du jeu vidéo (SNJV), présidé par Lévan Sardjevéladzé (photo de droite), a aussi répondu à Emmanuel Macron en rappelant que « les études scientifiques existent, et que le consensus scientifique est aujourd’hui extrêmement clair : aucune corrélation n’existe entre jeu vidéo et violence ». Et d’ajouter quelque peu courroucé par « une si grande méconnaissance de notre industrie » : « Les raccourcis ne peuvent plus être acceptés en 2026. Mettre en cause notre filière d’une telle façon est un signal préoccupant envoyé à l’ensemble des entreprises et des professionnels de notre secteur » (5). De son côté, l’Agence française pour le jeu vidéo (AFJV) « n’attend rien de particulier de la mission vidéo » mais son directeur général Emmanuel Forsans « regardera les résultats avec intérêt ». L’« analyse scientifique des effets (tant positifs que négatifs) et risques potentiels des jeux vidéo » (dixit Bercy) pourrait aboutir à des mesures de « protection des mineurs » et de meilleure « information des consommateurs ». Voire à des interdictions. @

Charles de Laubier

Verbatim

Jeux vidéo violents : « Peut-être qu’il faudra interdire. Il ne faut rien exclure » (Macron)

Edition Multimédi@ publie l’intégralité des presque 6 minutes que le président de la République Emmanuel Macron a consacrées aux jeux vidéo, sur Brut le 5 février 2026, durant lesquelles le chef de l’Etat « tire à boulets rouges » sur le 10e Art :

« Les enfants, les adolescents, sont beaucoup plus exposés à de la violence dans des vidéos qu’ils vont voir sur les réseaux sociaux ou dans les jeux vidéo qu’ils vont faire. […] La première chose lorsque l’on a des enfants en bas âge, où l’on passe sa journée dans des jeux vidéo à tuer, que cela soit des méchants ou autres, on ne conditionne pas son enfant de la meilleure des manières. […] On ne peut pas être dans une société où l’Etat ou l’école fait tout. L’éducation à proprement parler, ce sont les familles. Donc là, il y a un rôle des parents. Il y a des enfants trop jeunes, trop fragiles, qui ne peuvent pas être trop vite en interaction avec ces jeux vidéo. […]

« Les enfants, les adolescents, sont beaucoup plus exposés à de la violence dans des vidéos qu’ils vont voir sur les réseaux sociaux ou dans les jeux vidéo qu’ils vont faire. […] La première chose lorsque l’on a des enfants en bas âge, où l’on passe sa journée dans des jeux vidéo à tuer, que cela soit des méchants ou autres, on ne conditionne pas son enfant de la meilleure des manières. […] On ne peut pas être dans une société où l’Etat ou l’école fait tout. L’éducation à proprement parler, ce sont les familles. Donc là, il y a un rôle des parents. Il y a des enfants trop jeunes, trop fragiles, qui ne peuvent pas être trop vite en interaction avec ces jeux vidéo. […]

Il y a un vrai sujet sur les jeux vidéo. Il faut sensibiliser les parents et les jeunes en disant : passer des heures devant des jeux vidéo, en série, à s’habituer à de la violence, ça vous conditionne, ça ne vous fait pas de bien : ça c’est vrai. Et donc pour ça, j’ai souhaité lancer un travail que l’on va confier à des experts. Sur les jeux vidéo, on va confier à des experts et aussi au conseil national du numérique et de l’IA [le CIANum, Conseil de l’intelligence artificielle et du numérique, ndlr] pour essayer de mesurer scientifiquement l’effet que cela a. J’attends qu’il y ait un consensus scientifique. […] La famille devrait dire à des jeunes que lorsque l’on passe des heures dans un jeu vidéo où on descend tout le monde, dont Fortnite [jeu de survie et de tir à la troisième personne édité par Epic Games, ndlr]… Cool, c’est pas ça la vie ! [De tels jeux vidéo] déréalisent le rapport à la violence et ça vous conditionne. Moi, je suis pour que les familles jouent leur rôle. Maintenant, avant de prendre une mesure nationale, je veux que la science m’éclaire. Donc, on va lancer ce travail qui va être sur deux mois. Pour voir s’il y a un consensus pour dire si c’est mauvais en tout, lesquels sont mauvais, pourquoi, et dire ce qu’il faut faire. Il faut que l’on puisse après guider les parents et dire s’il faut une interdiction ou pas.

Rendez-vous en mai-juin [conclusions en mai, ndlr], et le débat doit être citoyen aussi. […] Si scientifiquement, on voit que l’impact [des jeux vidéo est] très mauvais sur les jeunes et les ados, on est légitimes à se poser la question. Et c’est une bonne question. Mais le bon sens et ce que l’on constate doivent déjà nous dire : c’est mauvais pour vos enfants de leur laisser passer des heures et des heures devant des jeux vidéo violents, qui conditionnent à la violence.

Parce que je suis toujours mal à l’aise quand on met tout dans le même sac : il y a des jeunes qui jouent aux jeux vidéo mais qui ne passent pas leurs jours et leurs nuits ; il y a des jeux vidéo qui ne sont pas violents, où on peut interagir ou en jouant en réseau, où on va développer des compétences ; il y a des jeux vidéo qui, d’un point de vue éducatif, sont bons. Il est clair que l’on a des jeux vidéo violents qui conditionnent à la violence, qui créent une excitation, une dépendance. On a des jeunes et des ados qui vont passer des heures et des heures, qui vont parfois ne pas dormir, donc on a des troubles du sommeil et autres. Ça, je dis déjà aux familles : votre rôle, c’est de faire attention à vos enfants et vos ados ; ne les laissez pas passer autant de temps. Et maintenant, on va objectiver la question avec des gens indépendants, des scientifiques, qui vont nous dire la réalité des choses, quel impact ça a sur les enfants, et peut-être qu’il faudra interdire. Il ne faut rien exclure. Car ce qui m’importe est de protéger nos enfants et nos ados. Et moi, je ne peux pas me satisfaire d’une société dans laquelle il y a une violence qui se libère. […] Il ne faut pas faire d’amalgame : les jeux vidéo, ce n’est pas mauvais en soi, mais c’est comme pour tout. Les jeux vidéo, si vous ne le faites pas trop longtemps par jour, ni pas trop tard pour ne pas vous empêcher de dormir, et si c’est plutôt des jeux vidéo non-violents.

[Si on joue à Fifa, jeux vidéo de football édité par Electronic Arts, ndlr], ça ne va pas développer votre volonté de revanche, à vous conduire à banaliser le fait de tuer. Quand vous passez cinq-six heures par jour à tuer des gens, à être dans cette logique-là de prédation, c’est clair qu’à un moment donné ça conditionne des jeunes. Et donc, quand ils se retrouvent dehors, quand ils se retrouvent en classe, lorsqu’ils ont à un moment la rage contre quelque chose ou une situation, ça va les désinhiber complètement et parfois leur faire commettre le pire ». @

Depuis fin janvier et jusque début mars, l’opérateur télécoms historique est en pleine négociations annuelles obligatoires (NAO) pour l’année 2026, selon un calendrier présenté dès l’automne dernier par Vincent Lecerf (photo), directeur des ressources humaines du groupe Orange. Du moins pour les quelques 57.433 salariés de l’« unité économique et sociale » (UES) Orange SA, ou Orange France. Comme ces NAO périodiques sont imposées par le code du travail (1), lesquelles doivent se tenir avec les syndicats représentatifs (CFE-CGC, CFDT F3C, CGT-FAPT, FO COM et SUD PTT) du premier opérateurs télécoms français, cela veut dire que plus de la moitié (soit 66.567 personnes précisément) des près de 124.000 salariés du groupe Orange dans le monde (2) ne sont pas concernés par ces négociations obligatoires. « Si accord il y a, il concernera le périmètre de l’UES Orange SA, en sachant que les autres entités ont leur propre cycle de négociation. Le groupe favorise le dialogue social local, mais nous avons mis en place un engagement de “salaire décent” certifié qui concerne 100 % des salariés du groupe », indique Vincent Lecerf à Edition Multimédi@. La certification « salaire décent » (living wage) a été délivrée par Fair Wage Network (FWN), une organisation non gouvernementale reconnue par les Nations-Unies, pour faire progresser les pratiques salariales partout dans le monde en adoptant l’approche « salaire équitable ».

Depuis fin janvier et jusque début mars, l’opérateur télécoms historique est en pleine négociations annuelles obligatoires (NAO) pour l’année 2026, selon un calendrier présenté dès l’automne dernier par Vincent Lecerf (photo), directeur des ressources humaines du groupe Orange. Du moins pour les quelques 57.433 salariés de l’« unité économique et sociale » (UES) Orange SA, ou Orange France. Comme ces NAO périodiques sont imposées par le code du travail (1), lesquelles doivent se tenir avec les syndicats représentatifs (CFE-CGC, CFDT F3C, CGT-FAPT, FO COM et SUD PTT) du premier opérateurs télécoms français, cela veut dire que plus de la moitié (soit 66.567 personnes précisément) des près de 124.000 salariés du groupe Orange dans le monde (2) ne sont pas concernés par ces négociations obligatoires. « Si accord il y a, il concernera le périmètre de l’UES Orange SA, en sachant que les autres entités ont leur propre cycle de négociation. Le groupe favorise le dialogue social local, mais nous avons mis en place un engagement de “salaire décent” certifié qui concerne 100 % des salariés du groupe », indique Vincent Lecerf à Edition Multimédi@. La certification « salaire décent » (living wage) a été délivrée par Fair Wage Network (FWN), une organisation non gouvernementale reconnue par les Nations-Unies, pour faire progresser les pratiques salariales partout dans le monde en adoptant l’approche « salaire équitable ». NAO 2026 : enveloppe salariale insuffisante

NAO 2026 : enveloppe salariale insuffisante

La « mission jeu vidéo » présidentielle a été officiellement lancée le 21 février par les ministres Radida Dati (Culture, jusquà sa démission le 25 février) et Anne Le Hénanff (IA et numérique). Le chef de l’Etat, lui, avait chargé deux de ses conseillers, Matthieu Landon (économie) et Claire Vernet-Garnier (industrie, innovation et numérique) de recevoir le 12 février à l’Elysée le délégué général du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisir (Sell), Nicolas Vignolles (photo de gauche). L’ordre du jour était : « La prochaine mission “jeu vidéo” annoncée par le président [Emmanuel Macron] et plus globalement renouer le fil du dialogue de manière positive », a relaté ce dernier dans un post sur LinkedIn.

La « mission jeu vidéo » présidentielle a été officiellement lancée le 21 février par les ministres Radida Dati (Culture, jusquà sa démission le 25 février) et Anne Le Hénanff (IA et numérique). Le chef de l’Etat, lui, avait chargé deux de ses conseillers, Matthieu Landon (économie) et Claire Vernet-Garnier (industrie, innovation et numérique) de recevoir le 12 février à l’Elysée le délégué général du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisir (Sell), Nicolas Vignolles (photo de gauche). L’ordre du jour était : « La prochaine mission “jeu vidéo” annoncée par le président [Emmanuel Macron] et plus globalement renouer le fil du dialogue de manière positive », a relaté ce dernier dans un post sur LinkedIn. « Les enfants, les adolescents, sont beaucoup plus exposés à de la violence dans des vidéos qu’ils vont voir sur les réseaux sociaux ou dans les jeux vidéo qu’ils vont faire. […] La première chose lorsque l’on a des enfants en bas âge, où l’on passe sa journée dans des jeux vidéo à tuer, que cela soit des méchants ou autres, on ne conditionne pas son enfant de la meilleure des manières. […] On ne peut pas être dans une société où l’Etat ou l’école fait tout. L’éducation à proprement parler, ce sont les familles. Donc là, il y a un rôle des parents. Il y a des enfants trop jeunes, trop fragiles, qui ne peuvent pas être trop vite en interaction avec ces jeux vidéo. […]

« Les enfants, les adolescents, sont beaucoup plus exposés à de la violence dans des vidéos qu’ils vont voir sur les réseaux sociaux ou dans les jeux vidéo qu’ils vont faire. […] La première chose lorsque l’on a des enfants en bas âge, où l’on passe sa journée dans des jeux vidéo à tuer, que cela soit des méchants ou autres, on ne conditionne pas son enfant de la meilleure des manières. […] On ne peut pas être dans une société où l’Etat ou l’école fait tout. L’éducation à proprement parler, ce sont les familles. Donc là, il y a un rôle des parents. Il y a des enfants trop jeunes, trop fragiles, qui ne peuvent pas être trop vite en interaction avec ces jeux vidéo. […] L’avis conjoint du Comité européen de la protection des données (CEPD/EDPB), qui regroupe les « Cnil » européennes, et de son Contrôleur européen de la protection des données (CEPD/EDPS) était très attendu sur la proposition d’Omnibus numérique que la Commission européenne a présentée le 19 novembre 2025. Celle-ci vise à simplifier le cadre réglementaire numérique des Vingt-sept, à réduire la charge administrative et à renforcer la compétitivité des entreprises européennes. L’avis conjoint, lui, a été publié le 11 février 2026 et il n’est pas tendre avec certaines modifications proposées car elles « suscitent d’importantes préoccupations ».

L’avis conjoint du Comité européen de la protection des données (CEPD/EDPB), qui regroupe les « Cnil » européennes, et de son Contrôleur européen de la protection des données (CEPD/EDPS) était très attendu sur la proposition d’Omnibus numérique que la Commission européenne a présentée le 19 novembre 2025. Celle-ci vise à simplifier le cadre réglementaire numérique des Vingt-sept, à réduire la charge administrative et à renforcer la compétitivité des entreprises européennes. L’avis conjoint, lui, a été publié le 11 février 2026 et il n’est pas tendre avec certaines modifications proposées car elles « suscitent d’importantes préoccupations ». Digital Omnibus, risque d’insécurité juridique

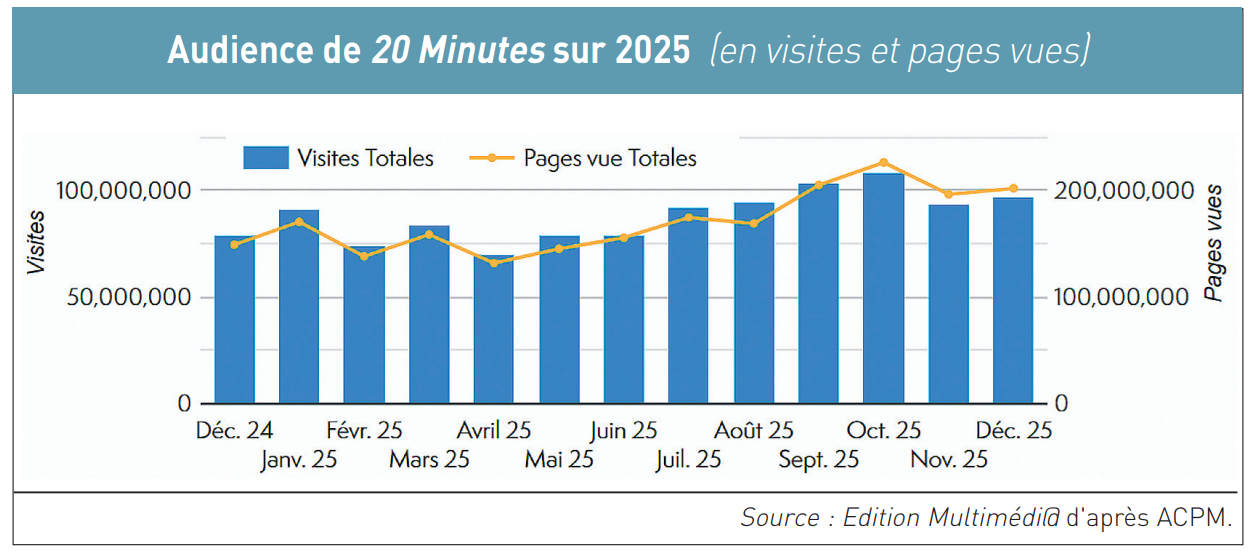

Digital Omnibus, risque d’insécurité juridique  C’est une question de « semaines » pour finaliser l’opération, a priori en mars. Le groupe familial belge Rossel, détenu par la famille Hurbain depuis sa création en 1887, passe un cap historique en France en prenant le contrôle du quotidien national français 20 Minutes. Il ne détenait jusqu’alors dans l’Hexagone que des quotidiens régionaux comme La Voix du Nord, Courrier Picard ou Paris Normandie, ainsi que des hebdomadaires locaux, des magazines, des radios (Radio Contact et Champagne FM) et la télévision locale Wéo (

C’est une question de « semaines » pour finaliser l’opération, a priori en mars. Le groupe familial belge Rossel, détenu par la famille Hurbain depuis sa création en 1887, passe un cap historique en France en prenant le contrôle du quotidien national français 20 Minutes. Il ne détenait jusqu’alors dans l’Hexagone que des quotidiens régionaux comme La Voix du Nord, Courrier Picard ou Paris Normandie, ainsi que des hebdomadaires locaux, des magazines, des radios (Radio Contact et Champagne FM) et la télévision locale Wéo (