Lors de son discours sur l’état de l’Union européenne, prononcé le 13 septembre, Ursula von der Leyen – présidente de la Commission européenne – s’est focalisée sur l’intelligence artificielle. Mais pas un mot sur la stratégie du métavers européen, dont les défis sont pourtant nombreux.

Ursula von der Leyen (photo) a fait l’impasse sur les mondes virtuels. La présidente de la Commission européenne, dont le mandat commencé en décembre 2019 se terminera en novembre 2024, n’a pas eu un mot sur le métavers européen dans son discours du 13 septembre (1) à Strasbourg sur l’état de l’Union européenne (UE). Ni dans sa lettre d’intention datée du même jour et envoyée de Bruxelles à la présidente du Parlement européen (2) et au président du Conseil de l’UE (3), pour leur faire part de ses « principales priorités pour 2024 » (4).

Ursula von der Leyen (photo) a fait l’impasse sur les mondes virtuels. La présidente de la Commission européenne, dont le mandat commencé en décembre 2019 se terminera en novembre 2024, n’a pas eu un mot sur le métavers européen dans son discours du 13 septembre (1) à Strasbourg sur l’état de l’Union européenne (UE). Ni dans sa lettre d’intention datée du même jour et envoyée de Bruxelles à la présidente du Parlement européen (2) et au président du Conseil de l’UE (3), pour leur faire part de ses « principales priorités pour 2024 » (4).

Mondes virtuels : principes directeurs fin 2023

Pourtant, les défis des mondes virtuels sont tout aussi importants que ceux des intelligences artificielles. Est-ce à dire que « la nouvelle stratégie sur le Web 4.0 et les mondes virtuels » – présentée à Strasbourg le 11 juillet dernier n’est plus prioritaire d’ici les élections du Parlement européen de juin 2024 ? Ursula von der Leyen semble avoir tourné la page du « métavers européen », renvoyant la mise en œuvre à la Commission européenne 2024-2029.

« Les mondes virtuels changeront la façon de vivre en société et leur avènement s’accompagnera de possibilités et de risques qui doivent être pris en compte », avaient pourtant prévenu cet été pas moins de trois commissaires européens – Margrethe Vestager, Dubravka Suica et Thierry Breton – en dévoilant cette nouvelle stratégie et son calendrier. Ainsi, d’ici fin 2023, la Commission européenne va promouvoir des « principes directeurs pour les mondes virtuels », identifiés par un panel de 150 citoyens européens sélectionnés de façon aléatoire (5) et réunis entre les mois de février et d’avril derniers. Il en était ressorti 23 recommandations (6) qui ont inspiré la stratégie « Mondes virtuels », parmi lesquelles : « formation harmonisée pour le travail dans les mondes virtuels » ; « soutien financier au développement des mondes virtuels » ; « forums participatifs pour des avancées, des réglementations et des normes communes » ; « police pour agir et protéger dans les mondes virtuels » ; « accessibilité pour tous – personne n’est laissé de côté » ; « labels/certificats européens pour les applications des mondes virtuels », etc. Ces recommandations s’articulent autour de huit valeurs et principes applicables aux métavers : liberté de choix, durabilité, approche centrée sur l’humain, santé, éducation, sûreté et sécurité, transparence et intégration. La Commission européenne veut ainsi faire des mondes virtuels en Europe « un environnement numérique ouvert, sécurisé, digne de confiance, équitable et inclusif » (7). Elle veut aussi rendre disponibles au premier trimestre de 2024 des « orientations à l’intention du grand public » grâce à une « boîte à outils pour les citoyens » afin de les orienter. Il s’agit pour l’Europe de ne pas manquer la marche du siècle vers le Web3, où le marché mondial des mondes virtuels devrait exploser à plus de 800 milliards d’euros d’ici à 2030, contre 27 milliards d’euros en 2022. Et d’ici 2025 (soit dans moins de deux ans), les Vingt-sept pourraient totaliser 860.000 nouveaux emplois dans le secteur de la réalité étendue (virtuelle et augmentée). La Commission européenne va créer avec les Etats membres « un réservoir de talents » pour le développement des compétences, qui sera financé par les programmes Digital Europe (8) et Europe Creative (9). Du côté de l’écosystème industriel du Web 4.0, et dans le but d’éviter la fragmentation de ma chaîne de valeur des mondes virtuels, il est prévu de faire appel à un autre programme européen, Horizon Europe (10), pour que débute en 2025 « un partenariat candidat sur les mondes virtuels, afin de promouvoir l’excellence dans la recherche et d’élaborer une feuille de route industrielle et technologique pour les mondes virtuels ».

La Commission européenne a en outre promis d’aider les créateurs et les entreprises de médias de l’UE « à tester de nouveaux outils de création, à rapprocher les développeurs et les utilisateurs industriels, et à travailler avec les Etats membres à la mise au point de bacs à sable réglementaires pour le Web 4.0 et les mondes virtuels ». Les mondes virtuels concerneront autant les particuliers que les professionnels.

Meta Platforms y croit plus que l’Europe

Parmi les projets pan-européens sur les rails : DestinE (Destination Earth), qui vise à créer un jumeau numérique de la Terre pour simuler et visualiser au plus près l’évolution du climat, et CitiVerse, qui sera un environnement urbain immersif pour la planification et la gestion urbaines. Pour l’heure, le groupe américain Meta Platforms (ex-Facebook) essuie les plâtres (11) mais il a pris de l’avance en investissant des milliards dans son métavers perfectible Horizon Worlds (12). Apple mise de son côté sur son casque de réalité virtuelle et augmentée Vision Pro, disponible début 2024. Bien d’autres métavers se développent, comme pour les spectacles et concerts chez Vrroom (13) en France, pays où le chef de l’Etat rêve d’un « métavers européen » (14). @

Charles de Laubier

Attention : tsunami en vue pour la presse. Les IA génératives s’apprêtent à prendre des airs de rédacteur-en-chef et de chef d’édition. Grâce à la puissance du prompt engineering, les «ChatGPT» vont permettre potentiellement à chaque lecteur de pouvoir générer sur mesure son propre journal d’actualités en fonction de ses critères et ses thèmes préférés. De quoi court-circuiter les médias traditionnels encore attachés à l’« œuvre collective » qu’est un journal écrit par des journalistes.

Attention : tsunami en vue pour la presse. Les IA génératives s’apprêtent à prendre des airs de rédacteur-en-chef et de chef d’édition. Grâce à la puissance du prompt engineering, les «ChatGPT» vont permettre potentiellement à chaque lecteur de pouvoir générer sur mesure son propre journal d’actualités en fonction de ses critères et ses thèmes préférés. De quoi court-circuiter les médias traditionnels encore attachés à l’« œuvre collective » qu’est un journal écrit par des journalistes. Les navigateurs Chrome de Google, Safari d’Apple, Edge de Microsoft ou encore Firefox de Mozilla sont appelés à lutter contre les sites web et les contenus illicites, au risque de devenir des censeurs de l’Internet. L’article 6 du projet de loi – du gouvernement donc (

Les navigateurs Chrome de Google, Safari d’Apple, Edge de Microsoft ou encore Firefox de Mozilla sont appelés à lutter contre les sites web et les contenus illicites, au risque de devenir des censeurs de l’Internet. L’article 6 du projet de loi – du gouvernement donc ( Mozilla contre le risque de « dystopie »

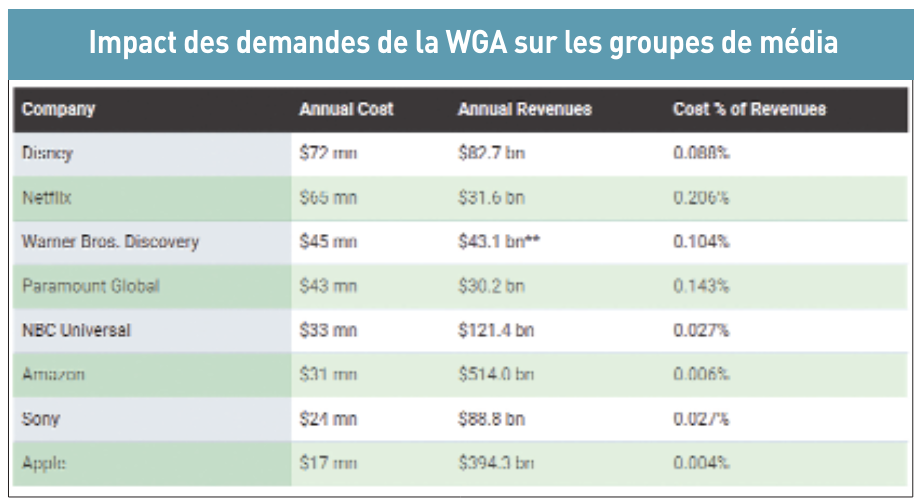

Mozilla contre le risque de « dystopie »  Les scénaristes de la Writers Guild of America (WGA), en grève depuis le 2 mai, et les acteurs de la Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), en grève depuis le 13 juillet, sont très remontés contre l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Cette dernière regroupe les grands groupes de médias et de télévisions américains ainsi que des plateformes de streaming vidéo : « Amazon/MGM, Apple, Disney/ABC/Fox, NBCUniversal, Netflix, Paramount/CBS, Sony, Warner Bros. Discovery (HBO) et d’autres », mentionne le syndicat américain des comédiens. Le mouvement social s’étend aux éditeurs de jeux vidéo.

Les scénaristes de la Writers Guild of America (WGA), en grève depuis le 2 mai, et les acteurs de la Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), en grève depuis le 13 juillet, sont très remontés contre l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Cette dernière regroupe les grands groupes de médias et de télévisions américains ainsi que des plateformes de streaming vidéo : « Amazon/MGM, Apple, Disney/ABC/Fox, NBCUniversal, Netflix, Paramount/CBS, Sony, Warner Bros. Discovery (HBO) et d’autres », mentionne le syndicat américain des comédiens. Le mouvement social s’étend aux éditeurs de jeux vidéo. IA génératives : menaces de cannibalisation

IA génératives : menaces de cannibalisation