Retour sur la décision de la Cour de cassation qui, le 23 octobre 2024, clôt l’affaire opposant depuis 2015 UFC Que-Choisir à la société américaine Valve, laquelle interdit la revente de jeux vidéo dématérialisés. Pas d’« épuisement des droits » pour ces derniers, contrairement aux logiciels…

La plus haute juridiction française, la Cour de cassation, a eu le dernier mot dans l’affaire qui opposait depuis près de dix ans en France l’Union fédérale des consommateurs-Que choisir (UFC-Que choisir) et la société américaine Valve Corporation. Cofondée en 1996 par son président Gabe Newell (photo de gauche), Valve opère la plateforme numérique Steam créée en 2002 pour distribuer et diffuser en ligne des jeux vidéo, des logiciels, des films ou encore des séries. L’arrêt du 23 octobre 2024 a tranché en faveur de Valve qui n’autorise pas la revente de jeux vidéo dématérialisés.

La plus haute juridiction française, la Cour de cassation, a eu le dernier mot dans l’affaire qui opposait depuis près de dix ans en France l’Union fédérale des consommateurs-Que choisir (UFC-Que choisir) et la société américaine Valve Corporation. Cofondée en 1996 par son président Gabe Newell (photo de gauche), Valve opère la plateforme numérique Steam créée en 2002 pour distribuer et diffuser en ligne des jeux vidéo, des logiciels, des films ou encore des séries. L’arrêt du 23 octobre 2024 a tranché en faveur de Valve qui n’autorise pas la revente de jeux vidéo dématérialisés.

Directive : « DADVSI » ou « Logiciels » ?

La Cour de cassation a estimé dans cette décision du 23 octobre 2024 (1) que la cour d’appel a eu raison de dire dans son arrêt du 21 octobre 2022 (2) qu’« un jeu vidéo n’est pas un programme informatique à part entière mais une œuvre complexe en ce qu’il comprend des composantes logicielles ainsi que de nombreux autres éléments tels des graphismes, de la musique, des éléments sonores, un scénario et des personnages [“dont certains deviennent cultes”, ajoutait même Valve, ndlr] ». Et que, « à la différence d’un programme d’ordinateur destiné à être utilisé jusqu’à son obsolescence, le jeu vidéo se retrouve rapidement sur le marché une fois la partie terminée et peut, contrairement au logiciel, être encore utilisé par de nouveaux joueurs plusieurs années après sa création ». Dans ses arguments distinguant logiciel et jeu vidéo, la cour d’appel avait aussi affirmé qu’« il ne peut être considéré que la fourniture d’un jeu vidéo sur un support matériel et la fourniture d’un jeu vidéo dématérialisé sont équivalentes d’un point de vue économique et fonctionnel, le marché des copies immatérielles d’occasion des jeux vidéo risquant d’affecter beaucoup plus fortement les intérêts des titulaires de droit d’auteur que le marché d’occasion des programmes d’ordinateur ».

La plus haute juridiction française, qui avait déjà fait sienne cette définition d’« œuvre complexe » pour les jeux vidéo dans l’arrêt « Cryo » du 25 juin 2009 (3), a donc finalement donné raison à la cour d’appel et, partant, à la société Valve contre l’association UFC-Que Choisir, tout en ajoutant que la cour d’appel « a déduit à bon droit que seule la directive 2001/29 [directive européenne “Droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information” ou DADVSI (4), ndlr] est applicable aux jeux vidéo, que la règle de l’épuisement du droit ne s’applique pas en l’espèce et qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE, ndlr] d’une question préjudicielle ». Donc, circulez, il n’y a rien à voir. (suite)

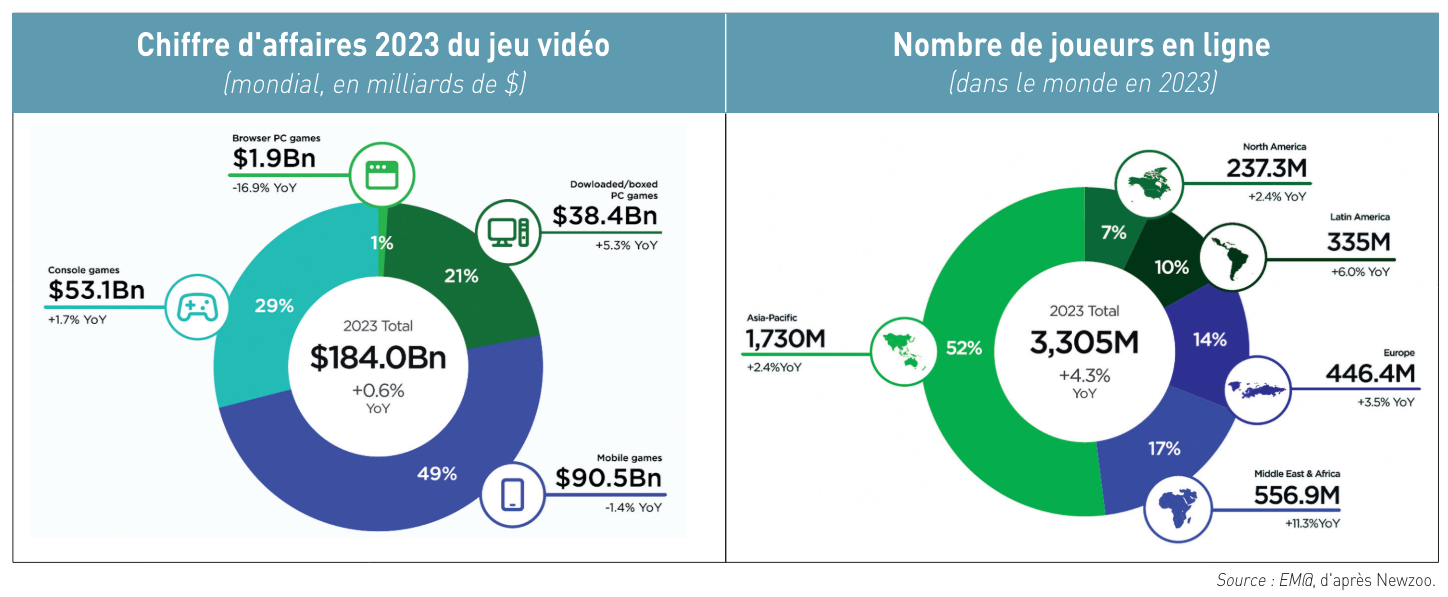

Après l’euphorique vidéoludique des années pandémiques, l’industrie mondiale du jeu vidéo a du mal à se remettre de la correction qui s’en est suivie. Certes, il y a eu une très légère croissance en 2023 : + 0,6 %, à 184 milliards de dollars de chiffre d’affaires global, selon le cabinet d’étude Newzoo. Mais elle constitue un redressement significatif par rapport au net recul constaté l’année précédente : – 5,1 %, à 182,9 milliards de dollars, par rapport aux 192,7 milliards de dollars de l’année pandémique 2021. Si les revenus sont à la peine, le nombre de joueurs en ligne, lui, ne cesse de progresser pour dépasser en 2023 les 3,3 milliards sur toute la planète (voir graphiques ci-dessous).

Après l’euphorique vidéoludique des années pandémiques, l’industrie mondiale du jeu vidéo a du mal à se remettre de la correction qui s’en est suivie. Certes, il y a eu une très légère croissance en 2023 : + 0,6 %, à 184 milliards de dollars de chiffre d’affaires global, selon le cabinet d’étude Newzoo. Mais elle constitue un redressement significatif par rapport au net recul constaté l’année précédente : – 5,1 %, à 182,9 milliards de dollars, par rapport aux 192,7 milliards de dollars de l’année pandémique 2021. Si les revenus sont à la peine, le nombre de joueurs en ligne, lui, ne cesse de progresser pour dépasser en 2023 les 3,3 milliards sur toute la planète (voir graphiques ci-dessous). Vagues de licenciements continues

Vagues de licenciements continues