Au CES 2026 de Las Vegas, Nvidia a donné un coup d’accélérateur à sa conquête des « cerveaux » de robots humanoïdes. Cette diversification, au-delà des centres de données et des IA génératives, devrait conforter sa place de première capitalisation boursière mondiale.

« Le prochain voyage, la prochaine ère pour les systèmes robotiques, ce sera les robots, et ces robots viendront dans toutes sortes de tailles différentes », a lancé Jensen Huang (photo), le PDG fondateur de Nvidia, lors de son intervention ultramédiatisée au CES 2026 de Las Vegas, le 5 janvier, où ont évolué sur scène à ses côtés de petits robots humanoïdes dignes de la saga Star Wars (R2-D2, C-3PO, …), ainsi que le robot infirmier Nurabot développé par le taïwanais Foxconn avec Nvidia et Kawasaki. Agibot du chinois Zhiyuan Robotics et Chenille du sud-coréen LG Electronics étaient aussi de la partie (1).

« Le prochain voyage, la prochaine ère pour les systèmes robotiques, ce sera les robots, et ces robots viendront dans toutes sortes de tailles différentes », a lancé Jensen Huang (photo), le PDG fondateur de Nvidia, lors de son intervention ultramédiatisée au CES 2026 de Las Vegas, le 5 janvier, où ont évolué sur scène à ses côtés de petits robots humanoïdes dignes de la saga Star Wars (R2-D2, C-3PO, …), ainsi que le robot infirmier Nurabot développé par le taïwanais Foxconn avec Nvidia et Kawasaki. Agibot du chinois Zhiyuan Robotics et Chenille du sud-coréen LG Electronics étaient aussi de la partie (1).

Boston Dynamics, Neura, Franka, Humanoid, …

« Et voilà donc le prochain chapitre. Nous parlerons beaucoup plus de robotique à l’avenir, mais ce n’est pas seulement des robots au final. […] Et l’une des industries les plus importantes au monde qui sera révolutionnée par l’IA physique et la physique de l’IA est celle qui nous a tous fondés », a prédit l’Américano-Taïwanais Jensen Huang, lors de sa keynote aux allures de one-man-show.

Le patron emblématique des puces IA a cité de nombreux clients partenaires de Nvidia tels que : l’américain Boston Dynamics (détenu depuis 2021 par le sud-coréen Hyundai Motor Group), qui a sorti son robot humanoïde Atlas de son laboratoire pour lancer sa version commerciale durant ce CES 2026 (2) ; l’allemand Neura Robotics, qui a lancé aussi à Las Vegas sa nouvelle génération de robots humanoïdes 4NE (3) ; le britannique Humanoid, qui a annoncé au CES son premier robot humanoïde baptisé « HMND-01 Alpha » (4), roulant et bipède, intégrant « dans sa pile technologique » (technology stack) les technologies Nvidia que sont (suite)

Le sud-coréen Samsung Electronics s’est fait coiffer au poteau par l’américain Apple, dont les ventes d’iPhone en 2025 ont été record. L’an dernier, la marque à la pomme a dépassé les 6 % de croissance des ventes en volume, selon les chiffres publiés le 13 janvier par le cabinet d’études International Data Corporation (IDC). « Avec 6,3 % sur un an en volume, Apple a connu une année record en 2025 avec des volumes de vente de 247,8 millions d’unités, grâce au succès phénoménal de sa dernière série iPhone 17 », a confirmé à Edition Multimédi@ Nabila Popal (photo ci-contre), directrice de recherche chez IDC.

Le sud-coréen Samsung Electronics s’est fait coiffer au poteau par l’américain Apple, dont les ventes d’iPhone en 2025 ont été record. L’an dernier, la marque à la pomme a dépassé les 6 % de croissance des ventes en volume, selon les chiffres publiés le 13 janvier par le cabinet d’études International Data Corporation (IDC). « Avec 6,3 % sur un an en volume, Apple a connu une année record en 2025 avec des volumes de vente de 247,8 millions d’unités, grâce au succès phénoménal de sa dernière série iPhone 17 », a confirmé à Edition Multimédi@ Nabila Popal (photo ci-contre), directrice de recherche chez IDC. Cela fait quatre ans presque jour pour jour que Donald Tang (photo) a été recruté par le groupe chinois Shein. Après avoir été conseiller du PDG fondateur Chris Xu, l’ex-banquier d’affaire sino-américain est monté en grade pour devenir en août 2023 président exécutif du géant mondial du e-commerce de vêtement et d’accessoires de mode. Si son patron sino-singapourien, dénommé aussi Sky Xu, se fait très discret, Donald Tang, lui, fait office de porte-parole de l’enseigne Shein en tant que représentant mondial, avec des casquettes aussi différentes que président exécutif, responsable des affaires publiques, directeur de la stratégie ou encore chargé du développement international. Fondé en 2008 à Nankin (Chine), le groupe vestimentaire chinois – dont le siège social avait déménagé en 2022 à Singapour pour tenter, en vain, d’être plus présentable en vue de son introduction en Bourse, à New-York ou à Londres – a renoncé à se faire coter en Occident faute notamment d’un feu vert de la China Securities Regulatory Commission (CSRC). Shein se prépare donc à déménager sa maison mère en Chine, afin d’envisager une cotation à probablement Hong Kong (

Cela fait quatre ans presque jour pour jour que Donald Tang (photo) a été recruté par le groupe chinois Shein. Après avoir été conseiller du PDG fondateur Chris Xu, l’ex-banquier d’affaire sino-américain est monté en grade pour devenir en août 2023 président exécutif du géant mondial du e-commerce de vêtement et d’accessoires de mode. Si son patron sino-singapourien, dénommé aussi Sky Xu, se fait très discret, Donald Tang, lui, fait office de porte-parole de l’enseigne Shein en tant que représentant mondial, avec des casquettes aussi différentes que président exécutif, responsable des affaires publiques, directeur de la stratégie ou encore chargé du développement international. Fondé en 2008 à Nankin (Chine), le groupe vestimentaire chinois – dont le siège social avait déménagé en 2022 à Singapour pour tenter, en vain, d’être plus présentable en vue de son introduction en Bourse, à New-York ou à Londres – a renoncé à se faire coter en Occident faute notamment d’un feu vert de la China Securities Regulatory Commission (CSRC). Shein se prépare donc à déménager sa maison mère en Chine, afin d’envisager une cotation à probablement Hong Kong ( Le projet de législation spatiale pour l’Union européenne (UE), le « Space Act » présenté le 25 juin 2025 par la Commission européenne, affiche clairement son ambition de doter l’Europe – avant 2030 – d’un cadre normatif unifié régissant les activités spatiales civiles et commerciales. Attendu depuis plusieurs années, ce texte s’inscrit dans un contexte de profonde mutation du secteur spatial, marqué par l’essor d’acteurs privés, la multiplication des lancements, la congestion des orbites et la montée en puissance de nouvelles nations spatiales hors Europe.

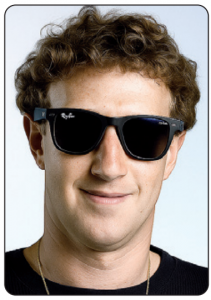

Le projet de législation spatiale pour l’Union européenne (UE), le « Space Act » présenté le 25 juin 2025 par la Commission européenne, affiche clairement son ambition de doter l’Europe – avant 2030 – d’un cadre normatif unifié régissant les activités spatiales civiles et commerciales. Attendu depuis plusieurs années, ce texte s’inscrit dans un contexte de profonde mutation du secteur spatial, marqué par l’essor d’acteurs privés, la multiplication des lancements, la congestion des orbites et la montée en puissance de nouvelles nations spatiales hors Europe. Meta, Snap, Xiaomi, Alibaba, TCL-RayNeo, Kopin Solos, Thunderobot, Google, Samsung, Apple, … La concurrence s’intensifie sur le marché mondial des lunettes connectées. Dix ans après l’échec des Google Glass, les fabricants américains et asiatiques s’y bousculent. Le groupe Meta Platforms, qui s’est associé sur plusieurs années avec le franco-italien EssilorLuxottica pour créer les Ray-Ban Stories en 2021 et les Ray-Ban Meta en 2023, mène la danse et s’apprête à lancer le 17 septembre une nouvelle paire boostée à l’intelligence artificielle.

Meta, Snap, Xiaomi, Alibaba, TCL-RayNeo, Kopin Solos, Thunderobot, Google, Samsung, Apple, … La concurrence s’intensifie sur le marché mondial des lunettes connectées. Dix ans après l’échec des Google Glass, les fabricants américains et asiatiques s’y bousculent. Le groupe Meta Platforms, qui s’est associé sur plusieurs années avec le franco-italien EssilorLuxottica pour créer les Ray-Ban Stories en 2021 et les Ray-Ban Meta en 2023, mène la danse et s’apprête à lancer le 17 septembre une nouvelle paire boostée à l’intelligence artificielle.