Trois mois après son entrée en vigueur, le nouvel accord français sur la chronologie des médias revient sous le feu des contestations. Netflix et Amazon Prime Video ont confirmé en avril avoir saisi le Conseil d’Etat français pour contester l’arrêté du 6 février 2025 s’appliquant aussi aux plateformes.

Par Anne-Marie Pecoraro*, avocate associée, UGGC Avocats

L’arrêté du 6 février 2025 portant extension de l’accord sur la chronologie des médias daté du même jour (1) étend les règles à l’ensemble des services de diffusion, y compris aux plateformes vidéo non-signataires de cet accord trouvé en janvier dernier. Si les recours devant le Conseil d’Etat de respectivement Netflix et Amazon Prime Video – lesquels les ont chacun confirmé en avril – traduisent des tensions persistantes entre plateformes, professionnels et régulateurs, ils n’équivalent pas à une remise en cause du système.

L’arrêté du 6 février 2025 portant extension de l’accord sur la chronologie des médias daté du même jour (1) étend les règles à l’ensemble des services de diffusion, y compris aux plateformes vidéo non-signataires de cet accord trouvé en janvier dernier. Si les recours devant le Conseil d’Etat de respectivement Netflix et Amazon Prime Video – lesquels les ont chacun confirmé en avril – traduisent des tensions persistantes entre plateformes, professionnels et régulateurs, ils n’équivalent pas à une remise en cause du système.

Un accord reconduit, des recours ciblés

Ces deux contestations de la chronologie des médias devant la plus haute juridiction administrative française illustrent plutôt un bras de fer à l’intérieur d’un modèle globalement validé, mais dont les paramètres doivent, selon les requérants, évoluer à proportion de leurs investissements (2). Ce débat se distingue ainsi d’un rejet total du système, comme celui récemment exprimé aux Etats-Unis par son président Donald Trump à l’encontre des politiques culturelles locales. Signé en janvier 2025 et entré en vigueur le 13 février 2025 (3), sous l’égide du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et du ministère de la Culture, le nouvel accord interprofessionnel – valable trois ans, soit jusqu’au 9 février 2028 – confirme les fenêtres d’ouverture de diffusion post-salles : 4 mois pour la VOD, 6 mois pour les services payants signataires (Canal+, OCS), 9 mois pour Disney+ (signataire) en contrepartie d’un engagement de 115 millions d’euros sur trois ans, 15 mois pour Netflix, 17 mois pour Amazon, 22 mois pour les chaînes en clair, et 36 mois pour les services gratuits non-signataires (4). Le texte introduit également une fenêtre dite « période d’indisponibilité » renforcée entre des phases d’exploitation, afin de (suite)

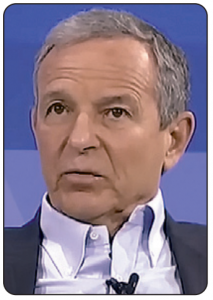

« Nos résultats de ce trimestre [octobre à décembre 2024, soit le premier trimestre de l’année fiscale 2025 qui sera clos fin septembre, ndlr] démontrent la force créative et financière de Disney […]. Nous avons encore amélioré la rentabilité de nos activités de diffusion en streaming », s’est félicité Robert Iger (photo), PDG de la Walt Disney Company. Alors que le chiffre d’affaires sur son marché domestique (les Etats-Unis et le Canada) stagne, celui réalisé à l’international accuse une baisse à deux chiffres (- 31 % sur le premier trimestre).

« Nos résultats de ce trimestre [octobre à décembre 2024, soit le premier trimestre de l’année fiscale 2025 qui sera clos fin septembre, ndlr] démontrent la force créative et financière de Disney […]. Nous avons encore amélioré la rentabilité de nos activités de diffusion en streaming », s’est félicité Robert Iger (photo), PDG de la Walt Disney Company. Alors que le chiffre d’affaires sur son marché domestique (les Etats-Unis et le Canada) stagne, celui réalisé à l’international accuse une baisse à deux chiffres (- 31 % sur le premier trimestre). La chronologie des médias, qui régit les « fenêtres de diffusion » des nouveaux films en France après le monopole des salles de cinéma sur les quatre premiers mois de leur sortie, voit l’un de ses plus ardents défenseurs, Richard Patry (photo), élu à la présidence du Bureau de liaison des industries cinématographiques (Blic). Fondé dans les années 1970, ce lobby de la filière française du cinéma français réunit plusieurs organisations professionnelles représentant les salles de cinéma, la production, l’édition de films, l’édition vidéo, l’édition numérique et les industries techniques.

La chronologie des médias, qui régit les « fenêtres de diffusion » des nouveaux films en France après le monopole des salles de cinéma sur les quatre premiers mois de leur sortie, voit l’un de ses plus ardents défenseurs, Richard Patry (photo), élu à la présidence du Bureau de liaison des industries cinématographiques (Blic). Fondé dans les années 1970, ce lobby de la filière française du cinéma français réunit plusieurs organisations professionnelles représentant les salles de cinéma, la production, l’édition de films, l’édition vidéo, l’édition numérique et les industries techniques.