La propriété intellectuelle est entrée dans une zone de turbulences provoquées par les IA génératives. L’utilisation d’œuvres reste soumise à l’autorisation des auteurs, mais le droit d’auteur est limité dans certains cas comme la fouille de textes et de données. L’AI Act sera à interpréter.

Par Jade Griffaton et Emma Hanoun, avocates, DJS Avocats*

La récente législation européenne sur l’intelligence artificielle (IA) – l’AI Act dans sa dernière version de compromis final datée du 26 janvier 2024 (1) (*) (**) – adopte une définition flexible de « système d’IA », désigné comme « un système basé sur des machines conçues pour fonctionner avec différents niveaux d’autonomie et d’adaptabilité après leur déploiement et qui, à partir des données qu’il reçoit, génère des résultats tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions pouvant influencer des environnements physiques ou virtuels » (2).

La récente législation européenne sur l’intelligence artificielle (IA) – l’AI Act dans sa dernière version de compromis final datée du 26 janvier 2024 (1) (*) (**) – adopte une définition flexible de « système d’IA », désigné comme « un système basé sur des machines conçues pour fonctionner avec différents niveaux d’autonomie et d’adaptabilité après leur déploiement et qui, à partir des données qu’il reçoit, génère des résultats tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions pouvant influencer des environnements physiques ou virtuels » (2).

Exception de « fouille de textes et de données »

La question de la relation entre le droit de la propriété littéraire et artistique et l’IA est une préoccupation ancienne. Lors de la phase d’entraînement, le système d’IA reçoit des données. A ce stade, se pose la question de l’intégration de contenus protégés par le droit d’auteur aux fins du développement du système. Lors de la phase de génération, le système d’IA génère des résultats, voire des créations, à la demande de l’humain. Se pose alors la question de l’encadrement juridique de ces créations générées, en tout ou partie, par un système d’IA. Ces problématiques juridiques actuelles doivent être envisagées à la lumière des nouveaux textes destinés à réguler le domaine de l’IA, et notamment la récente proposition de règlement européen sur l’IA, et la proposition de loi française visant à encadrer l’utilisation de l’IA par le droit d’auteur (3).

• De nouveaux contours de la possibilité d’utiliser des œuvres pour entraîner l’IA ? Les systèmes d’IA ont besoin, au stade de leur apprentissage et développement, d’avoir accès à de grands volumes de textes, images, vidéos et autres données. Ces contenus sont susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur. L’objectif principal du règlement IA, dévoilé en 2021 par la Commission européenne, consiste à réguler les systèmes d’IA introduits sur le marché européen, en adoptant une approche axée sur les risques et en assurant un niveau élevé de protection des droits fondamentaux, de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement. Ainsi, l’AI Act n’a pas vocation à traiter les questions relatives au droit d’auteur. Et pourtant, il n’ignore pas totalement leur importance en présence d’un système d’IA. A ce propos, le règlement renvoie à une exception – au principe d’obtention d’une autorisation de l’auteur pour toute utilisation de son œuvre – issue du droit de l’Union européenne (UE), celle de la fouille de textes et de données (text and data mining ou TDM). Cette exception – non spécifique aux systèmes d’IA – permet, semble-t-il, de justifier juridiquement l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur en dispensant les opérateurs d’IA d’obtenir l’autorisation des auteurs qui ne se sont pas opposés expressément. Elle n’est pas nouvelle. C’est la directive européenne « Droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique » de 2019 (4) qui a voulu rendre obligatoire pour les Etats membres de prévoir une exception aux droits de reproduction d’une œuvre et d’extraction d’une base de données, à des fins d’utilisation de technologies de fouille de textes et de données – technologies qui permettent une analyse informatique automatisée de textes, sons, images ou données sous forme numérique, en grande quantité, en vue d’acquérir de nouvelles connaissances. En y faisant ce renvoi, la proposition de règlement confirme, semble-t-il, que cette exception s’applique aux systèmes d’IA mais n’apporte aucune nouveauté en la matière. La proposition de loi française – dont l’objet même est, contrairement à la proposition européenne, d’encadrer l’IA par le droit d’auteur – envisage d’incorporer dans le code de propriété intellectuelle (CPI), au sein de l’article L.131-3, un alinéa prévoyant que l’intégration d’œuvres protégées par le droit d’auteur dans le système d’IA est soumise « à une autorisation par les auteurs ». Une telle formulation – « L’intégration par un logiciel d’intelligence artificielle d’œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur dans son système et a fortiori leur exploitation est soumise aux dispositions générales du présent code et donc à autorisation des auteurs ou ayants droit » (5) – pourrait recevoir diverses interprétations.

Question de l’« autorisation des auteurs »

L’intégration des œuvres dans un système d’IA est un nouveau mode d’exploitation que la proposition semble avoir voulu prendre en compte. Doit-on comprendre que l’intégration dans une IA est une forme de reproduction de l’œuvre à laquelle s’applique, comme pour toutes formes de reproduction, l’exception de fouilles de textes et de données ? Dans ce cas, le régime actuel est inchangé : donc, les développeurs d’IA peuvent encore intégrer des œuvres à la phase d’entraînement, sauf opposition des auteurs. Doit-on plutôt comprendre que cette formulation veut rompre avec le régime actuel en consacrant expressément une exigence d’obtention d’autorisation de auteurs en écartant l’exception de fouilles de textes et de données ? Dans ce cas, le nombre d’œuvres pouvant être intégrées dans les systèmes d’IA serait réduit à celles dont une autorisation a été donnée, et non celles ne faisant pas l’objet d’opposition. La première interprétation semble la plus appropriée, notamment eu égard à la formulation de l’alinéa précisant que « [l’intégration] est soumise aux dispositions générales du présent code et donc à autorisation des auteurs », et à sa place dans le CPI (6).

Pays de « common law » et pays de « civil law »

• Nouvelle exigence de transparence lorsque des œuvres sont utilisées par l’IA. La proposition AI Act, bien qu’elle n’ait pas vocation à traiter de la question du droit d’auteur, exige des fournisseurs de systèmes d’IA une certaine transparence lorsque des contenus protégés par un droit d’auteur ont été utilisés au stade du développement dudit système. En effet, le texte contraint les fournisseurs de modèles d’IA à finalité générale (« general purpose IA models ») à mettre en place une politique pour respecter le droit d’auteur de l’UE, et à rendre public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle d’IA à finalité générale (7). La mise en place de la politique aurait pour objectif d’identifier et respecter les réservations de droits – ou oppositions – au titre de l’exception de fouilles de textes et de données.

La publication du résumé suffisamment détaillé devrait se faire à partir d’un modèle publié par l’Office de l’intelligence artificiel (OIA, ou AI Office), organe instauré par la proposition de législation. Il aurait pour objet – sans être techniquement détaillé – « par exemple d’énumérer les principales collections ou ensembles de données qui ont servi à la formation du modèle, tels que les grandes bases de données privées ou publiques ou les archives de données, et en fournissant une explication narrative sur les autres sources de données utilisées » (8). De telles exigences en termes de transparence témoignent de la prise en compte des exigences posées par le droit d’auteur. D’autant que le règlement IA prévoit que les obligations de transparences ne s’appliquent pas aux fournisseurs de systèmes d’IA rendant accessibles au public, sous licence libre ou ouverte, les modèles d’IA (9) sauf celles liées au droit d’auteur. Sortir les exigences de transparence liées au droit d’auteur de l’exception générale témoigne encore de leur importance.

• Vers une remise en cause de la non-« protégeabilité » des créations issues d’un système d’IA ? Alors que les pays de « common law » comme le Royaume Uni et les Etats-Unis admettent la « protégeabilité » des œuvres générées par des machines (10) – notamment parce que l’œuvre est placée au centre et les auteurs obtiennent une protection indirecte à travers la protection directe de la propriété créée –, les pays de « civil law » ont tendance à refuser qu’une œuvre au sens juridique du terme puisse être créée par une machine dès lors que la protection est attachée directement à la personne de l’auteur. Traditionnellement, l’originalité s’entend en droit français et européen de l’empreinte de la personnalité de l’auteur en manifestant ses choix libres et créatifs (11). Une telle conception exclut a priori toute originalité d’une œuvre conçue par une IA du fait du défaut de personnalité de l’IA. Si, le règlement IA ne traite pas de la question de la « protégeabilité » des « créations » générées par l’IA, la proposition de loi française, a contrario, tente de plonger au cœur du sujet. Elle envisage d’intégrer au sein de l’article L.321-2 du CPI le cas précis d’une « œuvre créée par une intelligence artificielle sans intervention humaine directe » (12). Par cette disposition, le droit français semble admettre qu’une œuvre puisse être créée par une machine, et non un être humain. Dans ce cas, la proposition de loi désigne comme titulaires des droits, non pas les personnes ayant développé le système ou ayant commandé la création à la machine, mais les auteurs des œuvres intégrées au système d’IA lors de la phase d’entraînement.

L’œuvre serait-elle alors empreinte de la personnalité des auteurs des œuvres premières ayant servi à entraîner le système d’IA ? Ces auteurs seraient à la fois titulaires de droits sur leur œuvre première – sans difficulté – et de droits sur les œuvres générées par l’IA lorsque leur œuvre première aurait été exploitée au stade de développement de l’IA. La problématique qui se pose d’emblée en pratique est celle de la multitude de titulaires d’une œuvre générée par un système d’IA. La proposition de loi envisage alors que les droits soient gérés par des organismes de gestion collective (comme la Scam ou la Sacem) qui percevront la rémunération ou une taxation versée par la société qui exploite le système d’IA lorsque l’œuvre est engendrée par l’intégration d’œuvres dont l’origine ne peut être déterminée. La proposition de loi exige aussi que soit apposée la mention « Œuvre générée par IA » et inséré le nom des auteurs des œuvres premières.

Protection des œuvres générées par l’IA

En revanche, la protection accordée aux œuvres générées par l’IA ne semble pas aussi complète que celle accordée aux œuvres « classiques » : la proposition de loi française ne traite pas plus du droit moral ni des autres droits patrimoniaux que de celui de la rémunération juste et équitable des auteurs. Peut-être que cela s’explique par l’ambition de la proposition de loi « Encadrer l’intelligence artificielle par le droit d’auteur » de garantir une rémunération juste et équitable de l’exploitation des œuvres et de garantir une traçabilité des auteurs et artistes. Il reste à voir comment seront appréhendées en pratique de telles évolutions juridiques. @

* Article écrit avec la collaboration

de Camille Rodriguez, DJS Avocats

Le 21 août, YouTube a annoncé un accord avec Universal Music autour de l’IA musicale. Le Financial Times avait par ailleurs révélé le 9 août que sa maison mère Google et la première major mondiale de la musique enregistrée étaient en pourparlers pour autoriser que les mélodies et les voix des artistes soient exploitées par l’intelligence artificielle MusicLM (développée par Google) afin que celle-ci puisse créer de nouvelles chansons. Si ces négociations devaient aboutir, un accord de ce type serait une première pour l’industrie musicale qui, jusqu’à maintenant, voient plus ces IA génératives de musiques comme une menace pour elle.

Accords avec Google et YouTube

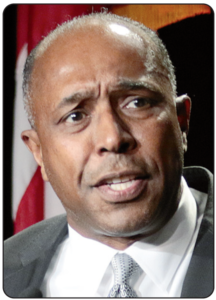

Quel est l’impact de l’IA générative sur l’industrie musicale ? « Imaginez que quelqu’un vole tout ce qui a de la valeur à une entreprise et l’utilise pour lancer une entreprise pour lui faire concurrence. C’est exactement ce qui se passe avec beaucoup de grands modèles d’IA d’apprentissage automatique qui existent aujourd’hui. Il s’agit d’une concurrence déloyale classique. (…) Il y a un besoin urgent de “code de la route” approprié pour l’IA générative et nous vous encourageons à agir de manière décisive et sans délai », a déclaré le 12 juillet dernier Jeffrey Harleston (photo), directeur juridique et vice-président exécutif pour les affaires commerciales et juridiques d’Universal Music. Il était auditionné au Sénat américain par le sous-comité de la commission judiciaire du Sénat, sur le thème de « l’intelligence artificielle et la propriété intellectuelle » (

Le 21 août, YouTube a annoncé un accord avec Universal Music autour de l’IA musicale. Le Financial Times avait par ailleurs révélé le 9 août que sa maison mère Google et la première major mondiale de la musique enregistrée étaient en pourparlers pour autoriser que les mélodies et les voix des artistes soient exploitées par l’intelligence artificielle MusicLM (développée par Google) afin que celle-ci puisse créer de nouvelles chansons. Si ces négociations devaient aboutir, un accord de ce type serait une première pour l’industrie musicale qui, jusqu’à maintenant, voient plus ces IA génératives de musiques comme une menace pour elle.

Accords avec Google et YouTube

Quel est l’impact de l’IA générative sur l’industrie musicale ? « Imaginez que quelqu’un vole tout ce qui a de la valeur à une entreprise et l’utilise pour lancer une entreprise pour lui faire concurrence. C’est exactement ce qui se passe avec beaucoup de grands modèles d’IA d’apprentissage automatique qui existent aujourd’hui. Il s’agit d’une concurrence déloyale classique. (…) Il y a un besoin urgent de “code de la route” approprié pour l’IA générative et nous vous encourageons à agir de manière décisive et sans délai », a déclaré le 12 juillet dernier Jeffrey Harleston (photo), directeur juridique et vice-président exécutif pour les affaires commerciales et juridiques d’Universal Music. Il était auditionné au Sénat américain par le sous-comité de la commission judiciaire du Sénat, sur le thème de « l’intelligence artificielle et la propriété intellectuelle » ( Meta se met en trois avec Audiocraft

Google n’est pas le seul à s’aventurer sur le terrain du « text-to-music » puisque Meta a mis en logiciel libre (open source) son modèle de langage capable de générer des extraits musicaux, MusicGen. Meta (ex-groupe Facebook), qui avait présenté mi-juin dernier MusicGen comme étant légèrement supérieures à MusicLM en termes de performances, a présenté le 3 août sa panoplie IA appelée Audiocraft, composée non seulement de MusicGen, mais aussi d’AudioGen et d’EnCodec. « MusicGen, qui a été formé avec de la musique appartenant à Meta et spécifiquement sous licence, génère de la musique à partir d’entrées utilisateur textuelles, tandis qu’AudioGen, qui a été formé aux effets sonores publics, génère de l’audio à partir d’entrées utilisateur textuelles. Aujourd’hui, nous sommes ravis de publier une version améliorée de notre décodeur EnCodec, qui permet une génération de musique de meilleure qualité avec moins d’artefacts », explique Meta dans sa présentation. Les trois modèles de la suite Audiocraft sont disponibles à des fins de recherche, destinés aux chercheurs et aux praticiens. Cette ouverture devrait accélérer le développement de l’IA générative pour l’audio, lequel a pris du retard par rapport aux IA générative pour les images, la vidéo et le texte (ChatGPT, Midjourney, Bard, Dall·E 2, LLaMA, Stability AI, …). « Générer de l’audio hautefidélité de toute sorte nécessite la modélisation de signaux et de motifs complexes à différentes échelles. La musique est sans doute le type d’audio le plus difficile à générer car elle est composée de modèles locaux et de longue portée, d’une suite de notes à une structure musicale globale avec plusieurs instruments », fait remarquer la firme de Mark Zuckerberg (

Meta se met en trois avec Audiocraft

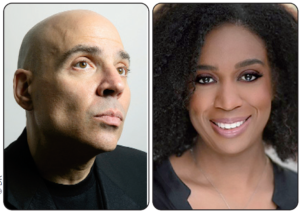

Google n’est pas le seul à s’aventurer sur le terrain du « text-to-music » puisque Meta a mis en logiciel libre (open source) son modèle de langage capable de générer des extraits musicaux, MusicGen. Meta (ex-groupe Facebook), qui avait présenté mi-juin dernier MusicGen comme étant légèrement supérieures à MusicLM en termes de performances, a présenté le 3 août sa panoplie IA appelée Audiocraft, composée non seulement de MusicGen, mais aussi d’AudioGen et d’EnCodec. « MusicGen, qui a été formé avec de la musique appartenant à Meta et spécifiquement sous licence, génère de la musique à partir d’entrées utilisateur textuelles, tandis qu’AudioGen, qui a été formé aux effets sonores publics, génère de l’audio à partir d’entrées utilisateur textuelles. Aujourd’hui, nous sommes ravis de publier une version améliorée de notre décodeur EnCodec, qui permet une génération de musique de meilleure qualité avec moins d’artefacts », explique Meta dans sa présentation. Les trois modèles de la suite Audiocraft sont disponibles à des fins de recherche, destinés aux chercheurs et aux praticiens. Cette ouverture devrait accélérer le développement de l’IA générative pour l’audio, lequel a pris du retard par rapport aux IA générative pour les images, la vidéo et le texte (ChatGPT, Midjourney, Bard, Dall·E 2, LLaMA, Stability AI, …). « Générer de l’audio hautefidélité de toute sorte nécessite la modélisation de signaux et de motifs complexes à différentes échelles. La musique est sans doute le type d’audio le plus difficile à générer car elle est composée de modèles locaux et de longue portée, d’une suite de notes à une structure musicale globale avec plusieurs instruments », fait remarquer la firme de Mark Zuckerberg ( Paru le 7 septembre 2022 aux éditions Odile Jacob, le livre de Serge Abiteboul (photo de gauche) et de Jean Cattan (photo de droite) – intitulé « Nous sommes les réseaux sociaux » – propose un nouveau modèle de régulation des Facebook, Twitter et autres TikTok. « Entre la censure excessive et le laisser-faire, une autre voie est possible, plus démocratique, plus participative », assurent-ils. Au bout de 250 pages (

Paru le 7 septembre 2022 aux éditions Odile Jacob, le livre de Serge Abiteboul (photo de gauche) et de Jean Cattan (photo de droite) – intitulé « Nous sommes les réseaux sociaux » – propose un nouveau modèle de régulation des Facebook, Twitter et autres TikTok. « Entre la censure excessive et le laisser-faire, une autre voie est possible, plus démocratique, plus participative », assurent-ils. Au bout de 250 pages ( La montée en charge du streaming musical donne un coup de fouet à l’industrie de la musique. Au-delà des plateformes numériques telles que Spotify, Deezer, Apple Music ou Qobuz qui font les affaires des majors de la musique enregistrée et des producteurs indépendants, les catalogues des artistes prennent encore plus de valeur. Et lorsque les musiciens et/ou le groupe ont une notoriété internationale, voire mythique, la valorisation de leurs catalogues peut atteindre des sommes records : le catalogue des Pink Floyd pourrait être cédé au moins 500 millions de dollars, a révélé l’agence Bloomberg le 23 juin dernier (

La montée en charge du streaming musical donne un coup de fouet à l’industrie de la musique. Au-delà des plateformes numériques telles que Spotify, Deezer, Apple Music ou Qobuz qui font les affaires des majors de la musique enregistrée et des producteurs indépendants, les catalogues des artistes prennent encore plus de valeur. Et lorsque les musiciens et/ou le groupe ont une notoriété internationale, voire mythique, la valorisation de leurs catalogues peut atteindre des sommes records : le catalogue des Pink Floyd pourrait être cédé au moins 500 millions de dollars, a révélé l’agence Bloomberg le 23 juin dernier (