C’est la course mondiale aux catalogues de titres musicaux que le streaming revalorise, attirant moult candidats à leur rachat (fonds d’investissement, majors, éditeur/publishing, …). Certains se vendent plusieurs millions de dollars, surtout quand les artistes sont devenus mythiques.

La montée en charge du streaming musical donne un coup de fouet à l’industrie de la musique. Au-delà des plateformes numériques telles que Spotify, Deezer, Apple Music ou Qobuz qui font les affaires des majors de la musique enregistrée et des producteurs indépendants, les catalogues des artistes prennent encore plus de valeur. Et lorsque les musiciens et/ou le groupe ont une notoriété internationale, voire mythique, la valorisation de leurs catalogues peut atteindre des sommes records : le catalogue des Pink Floyd pourrait être cédé au moins 500 millions de dollars, a révélé l’agence Bloomberg le 23 juin dernier (1).

La montée en charge du streaming musical donne un coup de fouet à l’industrie de la musique. Au-delà des plateformes numériques telles que Spotify, Deezer, Apple Music ou Qobuz qui font les affaires des majors de la musique enregistrée et des producteurs indépendants, les catalogues des artistes prennent encore plus de valeur. Et lorsque les musiciens et/ou le groupe ont une notoriété internationale, voire mythique, la valorisation de leurs catalogues peut atteindre des sommes records : le catalogue des Pink Floyd pourrait être cédé au moins 500 millions de dollars, a révélé l’agence Bloomberg le 23 juin dernier (1).

« Money », chantaient les Pink Floyd…

Les Pink Floyd veulent ainsi céder leur catalogue au plus offrant et ce ne sont pas les candidats au rachat qui manquent : près de 50 ans après leur titre emblématique « Money », le groupe de rock britannique espère en obtenir plus d’un demi-milliard de dollars. Parmi les acquéreurs potentiels, il y a Sony Music, Warner Music ou encore BMG Rights Management (BMG) avec le soutien du fonds d’investissement newyorkais KKR. Le groupe de « The Wall » ou de « Wish You Were Here », cofondé en 1965 (2), a vendu au total plus de 250 millions de disques dans le monde tous titres confondus, dont 75 millions rien qu’aux Etats-Unis. Cette formation mythique de l’underground londonien, et considérée comme l’un des premiers groupes de musique psychédélique du Royaume- Uni, dispose d’un catalogue qui vaut aujourd’hui une montagne d’or. Le streaming lui redonne même un coup de jeune, surtout si le catalogue mis en vente comprend non seulement les droits d’enregistrement pour leur diffusion en streaming, sur CD ou vinyles, mais aussi les droits d’auteur, de composition ou de synchronisation (3). Les fonds de catalogue ont réémergé avec le streaming, à la faveur de la mode du « vintage » – notamment au profit des années 70 et 80.

Les Pink Floyd pourraient faire mieux que le chanteur-guitariste américain Bruce Springsteen qui a réussi en décembre 2021 à vendre à Sony Music ses droits musicaux pour 500 millions de dollars. Son catalogue ainsi cédé comprend les enregistrements (les «masters ») et les droits d’édition musicale (les « publishing rights »). A 72 ans, le rocker aux plus de 150 millions de disques vendus dans le monde retrouve une seconde jeunesse grâce aux streams de sa musique en ligne qui lui permettent de toucher une nouvelle génération avec ses anciens succès tels que « Born to Run » ou « Born in the USA ». La cession de son catalogue, dont plus de 300 chansons d’une vingtaine d’albums, reste un record pour un musicien seul. Le chanteur-composition américain Bob Dylan (alias Robert Zimmerman, 81 ans), autre icône mondiale immortalisée avec « Blowin’ in the Wind » ou « Mr. Tambourine Man », a lui aussi monnayé son catalogue un demi-milliard de dollars, en cédant d’abord en décembre 2020 à Universal Music ses droits d’auteur portant sur 600 chansons pour 300 millions de dollars, puis en janvier 2022 ses droits d’enregistrement à Sony Music pour 200 millions de dollars. Même les plus réticents à commercialiser leur musique, tels que Neil Young (76 ans), ont cédé aux sirènes de la monétisation de leur catalogue. L’Américano-Canadien, rendu célèbre par ses albums « After the Gold Rush » ou « Harvest » et par le groupe Crosby, Stills, Nash & Young, a finalement vendu la moitié de ses droits d’édition musicale au fonds d’investissement britannique Hipgnosis pour une somme estimée jusqu’à 150 millions de dollars pour plus d’un millier de titres de sa composition.

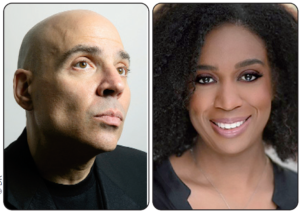

Hipgnosis Songs Fund (HSM) fut cofondé en 2018 par Merck Mercuriadis (photo de gauche), l’ancien manager d’Elton John ou de Beyoncé entre autres. Elle se présente comme « première société d’investissement britannique offrant aux investisseurs une exposition pure-play aux chansons et aux droits de propriété intellectuelle musicale associés », dont l’objectif est de « construire un portefeuille diversifié, d’acquérir des catalogues qui sont construits autour de succès avérés de chansons d’importance culturelle par certains des plus talentueux et importants auteurs-compositeurs dans le monde », peut-on lire sur son site web (4).

Hipgnosis Songs Fund (HSM) a la cote

Hipgnosis, qui détient aussi les catalogues de George Benson, Mariah Carey, Fleetwood Mac ou encore Justin Bieber, revendique à ce jour 146 catalogues, 65.413 chansons, 14.381 « Top 10 » des chansons dans les charts mondiaux, 3.854 « numéro un » des chansons dans les charts mondiaux, 156 chansons gagnantes des Grammy, ainsi que 56 des 233 chansons du « Billions Club » de Spotify, la première plateforme mondiale de streaming musical. Riche d’un actif de plus de 2,2 milliards de dollars, l’entreprise HSM à fort potentiel – enregistrée sur l’île anglo-normande Guernesey (Manche) mais fiscalement établie au Royaume-Uni depuis avril 2021 en tant que « investment trust » (fonds de placement) – est cotée à la Bourse de Londres depuis juillet 2018 et fait partie depuis mars 2020 de l’indice FTSE 250. Le chanteur américain Justin Timberlake, aux 88 millions de disques vendus, a quant à lui cédé en mai 2022 pour quelque 100 millions de dollars son catalogue de 200 chansons à Hipgnosis Song Capital, société commune créée en octobre 2021 par la société Hipgnosis Song Management, ex-The Family Music (conseil en investissement de Hipgnosis Songs Fund) et le fonds d’investissement américain Blackstone. Les catalogues attirent le private equity Justin Timberlake, chanteur à succès âgé de 41 ans et connu pour «Cry Me a River», «SexyBack» ou «What Goes Around… Comes Around », n’a cependant pas cédé dans ce deal les droits d’auteurs de ses prochaines musiques. Valorisé 350 millions de dollars, Timberlake est considéré comme l’un des solistes les « bankable » de sa génération. HSM ne s’y est pas trompé et vise d’autres catalogues en or. Dans Hipgnosis Song Capital, Blackstone a injecté une « somme initiale » d’environ 1milliard de dollars pour acquérir des droits musicaux et gérer des catalogues.

Lors de l’annonce du partenariat Hipgnosis-Blackstone, Merck Mercuriadis le patron de HSM a indiqué ses ambitions : « Hipgnosis Song Management a clairement établi les chansons comme étant une catégorie d’actifs. Ce nouveau partenariat avec Blackstone nous apportera la solidité financière nécessaire pour investir dans des chansons à grand succès, ainsi que pour développer notre équipe de gestion de chansons et apporter davantage de sophistication à HSM ». Blackstone, qui se présente comme « le plus grand gestionnaire d’actifs alternatifs au monde » (5), a acquis une participation dans HSM et soutient l’expansion de ses infrastructures et de ses fonctions commerciales, afin d’accroître encore la valeur des droits qu’elle acquiert, en collaborant étroitement avec les auteurscompositeurs, les artistes et les producteurs.

Autre géant du « private equity » à l’affût de catalogues musicaux : l’américain Apollo Global Management (6), qui, en octobre 2021, a annoncé la mise en place d’une société d’investissement dotée d’un fonds d’environ 1 milliard de dollars et baptisée HarbourView Equity Partners, cofondée avec l’ancienne banquière de Morgan Stanley, Sherrese Clarke Soares (photo de droite). Après vingt ans dans la finance, celle-ci a fondé en 2019 la société d’investissement Tempo Music Investments soutenue par Providence Equity Partners et la major Warner Music, afin de disposer d’un fonds de plus de 1 milliard de dollars, pour « investir dans des catalogues de chansons » et « crée[r] du contenu exclusif de premier ordre » (7). Parmi ses premières acquisitions de droits d’auteur : les primés aux Grammy, Jeff Bhasker et Shane McAnally, et Ben Rector. Ce fonds basé à Newark, dans le New Jersey (avec des bureaux à New York et à Los Angeles), entend saisir les opportunités d’investissement dans les secteurs du divertissement et des médias, notamment pour « optimiser et améliorer l’héritage de la propriété intellectuelle haut de gamme ». En clair : « Acquérir des droits d’auteur musicaux liés à la musique enregistrée et à l’édition musicale » (8). Le 14 juin dernier, HarbourView a annoncé avoir acquis le catalogue du duo de RnB et hiphop américain Andre Harris et Vidal Davis, connu sous leur nom de scène et d’enregistrement Dre & Vidal. En janvier, c’était le chanteur portoricain de pop-latino, Luis Fonsi (mondialement célèbre grâce à son « Despacito » en duo avec Daddy Yankee, sorti chez Universal Music et repris par Justin Bieber), qui a vendu son catalogue à HarbourView. L’investisseur newyorkais KKR, déjà cité plus haut avec BMG pour s’emparer de la « discographie » Pink Floyd, a finalisé en début d’année l’acquisition du catalogue du label indépendant Kobalt Music Group pour 1,1 milliard de dollars, comprenant les droits du chanteur canadien The Weeknd (9) et de la chanteuse pop néo-zélandaise Lorde, et une prise de participation dans l’entreprise. Cette opération a pu se faire via le consortium Chord Music emmené par KKR justement et le partenaire Stephen Hendel’s family office (du nom d’un ancien de Goldman Sachs). Kobalt avait par ailleurs cédé à Hipgnosis en 2020 ses catalogues de George Benson, Justin Bieber, Mariah Carey ou encore The B-52’s pour 320 millions de dollars.

Preuve, une nouvelle fois, que le capital-investissement croit au potentiel des catalogues de musique. A noter que l’homme d’affaires américain Todd Boehly, cofondateur et PDG de la société d’investissement Eldridge Industries (10), est aussi sur les rangs pour acquérir des catalogues de chansons. Il s’était lui aussi intéressé à Kobalt. Les Big-Three du « disque » – que sont les majors Universal Music (dont le dernier catalogue acquis fin juin est celui du guitariste Frank Zappa), Sony Music et Warner Music – restent pour l’instant les champions des catalogues, mais ils sont de plus en plus concurrencés dans l’acquisition des actifs de propriété intellectuelle.

La concurrence du music rights management

En janvier dernier, Warner Music s’est emparé – via Warner Chappell Music – des droits de la totalité du répertoire (25 albums) du Britannique David Bowie (décédé en 2016) pour 250 millions de dollars. En octobre 2021, BMG a annoncé, lui, avoir acquis – sans divulguer le montant – les droits musicaux de Tina Turner (82 ans), légendaire chanteuse américaine aux 100 millions de disques vendus (« The Best », « Private Dancer », « What’s Love Got To Do With It », …). Warner Music reste sa maison de production. D’autres nouveaux entrants sur ce marché des catalogues revitalisés par le streaming se bousculent tels que Round Hill Music, spécialiste du « music rights management », Concord Music ou Primary Wave Music, pour ne citer qu’eux. @

Charles de Laubier

Le 15 septembre, devait se tenir l’assemblée générale constitutive de l’organisme de gestion collective des droits voisins de la presse – surnommée pour l’instant OGC – en présence des trois membres fondateurs : le Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM), la Fédération nationale de la presse d’information spécialisée (FNPS) et le Syndicat de la presse d’information indépendante en ligne (Spiil), avec « l’appui » de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) pour « la gestion opérationnelle ».

Le 15 septembre, devait se tenir l’assemblée générale constitutive de l’organisme de gestion collective des droits voisins de la presse – surnommée pour l’instant OGC – en présence des trois membres fondateurs : le Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM), la Fédération nationale de la presse d’information spécialisée (FNPS) et le Syndicat de la presse d’information indépendante en ligne (Spiil), avec « l’appui » de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) pour « la gestion opérationnelle ».