Ex-PDG d’Atos, ex-PDG de France Télécom et ex-administrateur de l’opérateur télécoms Sonatel (filiale sénégalaise d’Orange), Thierry Breton – ex-ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – est devenu fin 2019 commissaire européen après avoir désamorcé tout conflits d’intérêts. Mais son parti pris « télécoms » demeure.

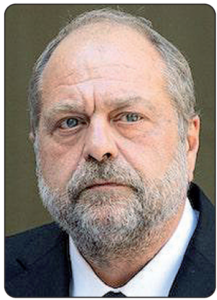

Le commissaire européen Thierry Breton (68 ans) en charge du marché intérieur, qui fut dans une ancienne vie président de France Télécom devenu Orange, a décidément pris le parti des opérateurs télécoms dans le cadre des réflexions de la Commission européenne sur l’avenir du secteur des communications électroniques et de ses infrastructures. Son vaste portefeuille bruxellois couvrant aussi bien l’industrie, la défense et l’espace que le numérique et les télécoms, n’y voyez là aucun conflit d’intérêt puisque vingt ans ont passé depuis qu’il fut à la tête de l’ancien monopole public des télécoms français, d’octobre 2002 à février 2005. D’ailleurs, après que le chef de l’Etat français Emmanuel Macron l’ait proposé comme commissaire européen il y a près de quatre ans, le Parlement européen (notamment sa commission des affaires juridiques) n’avait alors rien trouvé à redire à Thierry Breton

(photo) qui s’était alors démis de ses fonctions de PDG d’Atos. Il a aussi été ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, de février 2005 à mai 2007 sous la présidence de Jacques Chirac, l’Etat français étant actionnaire d’Orange et encore aujourd’hui à hauteur de 22,95 % du capital et 29,25 % des droits de vote (

1).

Doutes levés fin 2019 sur des conflits d’intérêts

Les soupçons de conflits d’intérêts que certains exprimaient alors envers le candidat Thierry Breton, avant que celui-ci ne soit finalement adoubé par le Parlement européen pour prendre ses fonctions le 1er décembre 2019 au sein de la Commission « von der Leyen » (

2), ont été balayés. Les doutes de probité étaient par rapport à ses fonctions antérieures à sa candidature à Bruxelles, à savoir lorsqu’il était PDG du groupe de services informatiques Atos pendant près de onze ans (de février 2009 à octobre 2019). Pour mettre un terme à toute suspicion qui perdurait après sa démission d’Atos au 31 octobre 2019, Thierry Breton avait assuré aux eurodéputés lors de son audition qu’il avait cédé toutes ses actions dans Atos (Worldline compris) et démissionné en plus de tous ses mandats exercés dans divers conseils d’administration – parmi lesquels celui de Sonatel. Il s’agit de l’opérateur télécoms historique du Sénégal, devenu en 1997 filiale de France Télécom et encore à ce jour filiale d’Orange à hauteur de 42,3 % du capital mais contrôlée et consolidée dans les comptes de l’ex-France Télécom par un pacte d’actionnaire (

3). Ayant réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de plus de 2,2 milliards d’euros, « la » Sonatel opère à ce jour sous la marque Orange dans cinq pays : Sénégal, Mali, Guinée, Guinée Bissau et Sierra Leone.

Du temps d’Atos et de Sonatel (Orange)

Du temps d’Atos et de Sonatel (Orange)

C’est sous la présidence de Thierry Breton que France Télécom – renommé il y a tout juste dix ans Orange – démarre le développement international de Sonatel, en faisant l’acquisition d’Ikatel au Mali fin 2002, puis en s’implantant en Guinée et en Guinée Bissau l’année suivante. Depuis lors, Thierry Breton ne cessera de développer son « amour » pour l’Afrique en tant que PDG d’Atos et, parallèlement de 2014 à 2019, comme administrateur de Sonatel. Ce qui lui a valu là aussi des soupçons de conflits d’intérêts car Atos est réputé être le grand fournisseur informatique d’Orange Sénégal – « sans appels d’offres », selon des sources syndicales au Pays de la Teranga (surnom désignant l’hospitalité sénégalaise). Les nouveaux sièges de Sonatel et d’Atos Afrique de l’Ouest ont en outre été inaugurés à un an d’intervalle – respectivement en juin 2015 et en juin 2016 par le président de la République du Sénégal, Macky Sall lui-même et Thierry Breton (

4) – dans les mêmes immeubles d’activités ultra modernes Pyrotechnie à Dakar (

5). C’est que Thierry Breton a développé des liens d’amitiés avec l’Afrique, notamment avec le Sénégal où il se rend régulièrement. Atos y fournit non seulement l’opérateur historique des télécoms Sonatel mais aussi l’Etat sénégalais pour son informatisation, et avec l’aide de la Banque mondiale. Atos intervient aussi bien dans les services numériques mais aussi en tant que constructeur d’ordinateurs (supercalculateurs et serveurs) depuis que le groupe a racheté en août 2014 le français Bull, dont Thierry Breton devint alors aussi président du conseil d’administration. Il en avait été vice-président de 1996 à 1997, avant de devenir PDG de Thomson de 1992 à 2002.

Quoi qu’il en soit, entre Thierry Breton et les télécoms, c’est une passion qu’il entretient plus que jamais en tant que commissaire européen au Marché intérieur. Grâce à une seule voix seulement, le candidat avait pu le 12 novembre 2019 – devant la commission des affaires juridiques du Parlement européen examinant sa déclaration d’intérêt – franchir l’étape décisive suivante. A savoir, le 14 novembre, une majorité de eurodéputés avait finalement approuvé sa candidature. Thierry Breton leur a assuré durant son audition ce jour-là à Bruxelles que, sur les questions de conflits d’intérêts et d’éthique, il sera « radical » – « Je dis bien radical, avec toujours le seul intérêt général en tête. (…) Donc, (…) sur tout sujet financier [comme des contrats] directement lié à l’entreprise que je viens de quitter [Atos] ou l’une de ses filiales, je me récuserai automatiquement. (…) Si jamais il y a un appel d’offres et qu’Atos y répond, c’est simple : je n’en serai pas informé ». En revanche, sur le vaste secteur du numérique couvert par Atos, y compris les télécoms (

6), il a prévenu : « Je ne vais pas me déporter du secteur. Ce serait une aberration » (

7). A défaut de conflits d’intérêts, l’ancien PDG de France Télécom et ex-administrateur de la filiale Sonatel d’Orange garde un parti pris pour les opérateurs télécoms depuis qu’il est commissaire européen.

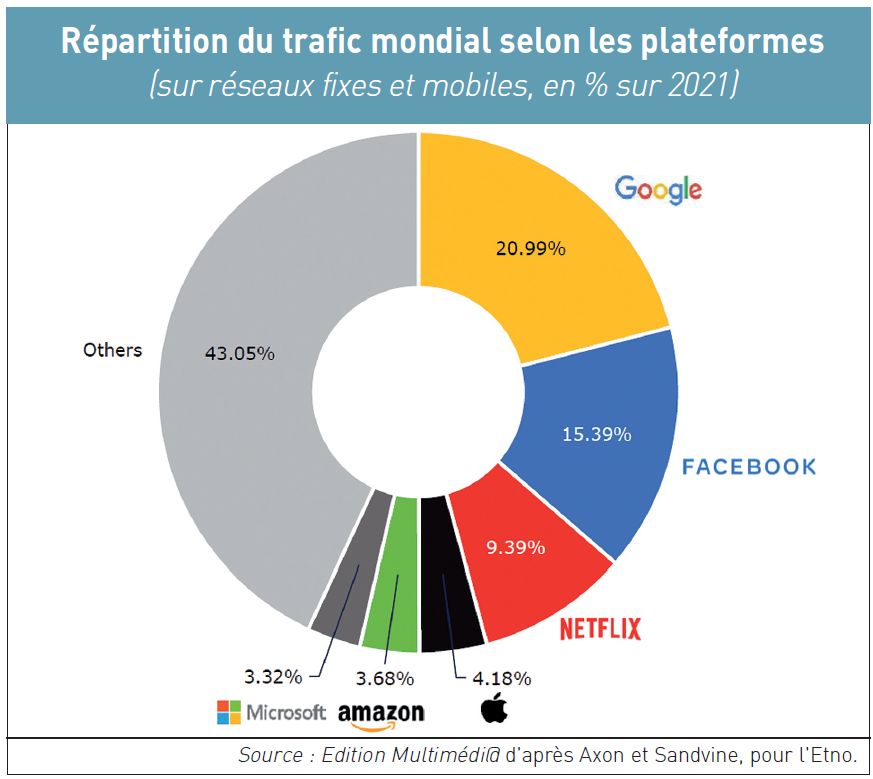

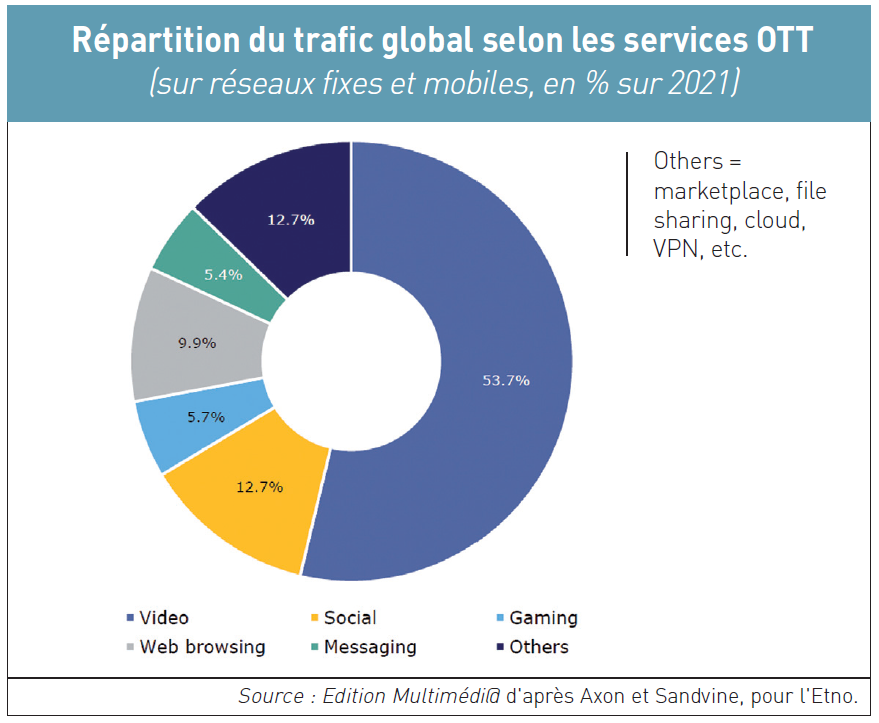

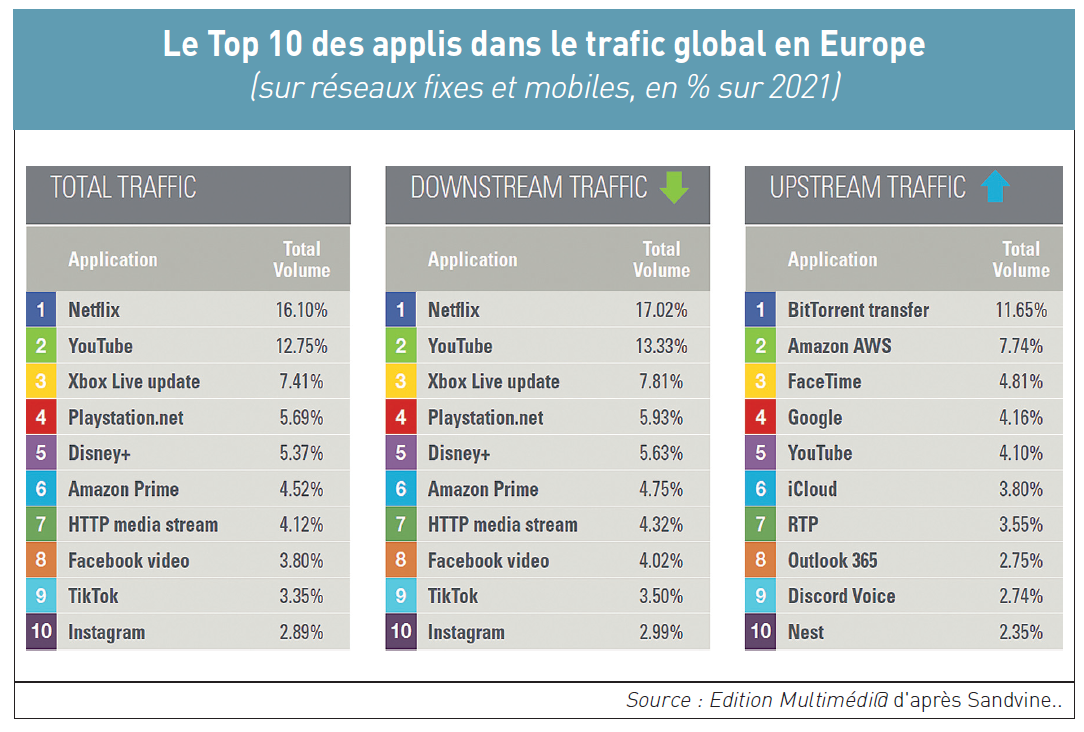

A deux reprises, alors même que la Commission européenne n’a pas encore pris position sur la question, Thierry Breton va dans deux entretiens accordés à un an d’intervalle au quotidien Les Echos – le 4 mai 2022 et le 15 juin 2023 – plaider en faveur des « telcos » pour que soit instaurée une rémunération des réseaux (network fee) par les grandes plateformes (les GAFAM). C’est un « principe acquis », affirme-t-il dans l’un (

8) ; C’est un « sujet légitime » dans l’autre (

9). Et ce, alors que le lobbying des grands opérateurs télécoms en Europe – représentés à Bruxelles par leur association Etno (

10) – est intense pour tenter d’imposer cette « juste part » (fair share) en leur faveur (

11). Or, la vice-présidente de la Commission européenne en charge de la Concurrence et du Numérique, Margrethe Vestager (photo ci-contre), attend les résultats de la « consultation exploratoire sur l’avenir du secteur de la connectivité et de ses infrastructures », qui s’est achevée le 19 mai dernier (

12), pour se prononcer. Le questionnaire évoque bien l’idée d’une « contribution équitable » (question 60), mais sans prendre parti comme le fait Thierry Breton.

Le groupement européen des « Arcep » en Europe, le Berec (

13), a estimé dès le 7 octobre 2022 que « cette contribution financière n’est pas justifiée » et vient de le redire en réponse à la consultation (

14). D’autant qu’est soulevée la question de la neutralité de l’Internet, évoquée aussi par le commissaire européen le 23 février 2023 (

15), la Commission européenne se référant à la Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique (DEDPN), telle que promulguée le 23 janvier 2023 au Journal officiel de l’Union européenne (

16).

« Telecom Act » versus neutralité du Net

La consultation sur « la régulation des réseaux », qui est assortie d’une proposition de règlement « Infrastructure Gigabit Act » (

17) et d’une recommandation « Accès aux réseaux gigabit » (

18) à l’attention des « Arcep » des Vingt-sept, est en cours d’analyse cet été. Et à l’automne, la Commission européenne présentera un « Paquet connectivité » (

19). Thierry Breton, lui, « milite pour un “Telecom Act” », tout en se défendant de « placer les acteurs les uns [Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, …, ndlr] en face des autres [Google/YouTube, Meta/Facebook, Netflix, …, ndlr] ». Le bras de fer se jouera autour de la neutralité du Net.

@

Charles de Laubier

La bataille des agrégateurs TV bouscule le PAF – ce paysage audiovisuel français qui n’en finit pas de se délinéariser en streaming, bien loin des fréquences hertziennes de la TNT dont l’audience décline (1). La plateforme française Molotov TV, créée il y a près de dix ans, et rachetée en novembre 2021 par l’américain FuboTV, et celle lancée il y a un an et demi par le groupe Canal+ sous le nom de TV+ voient monter en puissance leur rival Oqee tout juste rebaptisé Free TV en octobre à l’occasion d’une transformation radicale.

La bataille des agrégateurs TV bouscule le PAF – ce paysage audiovisuel français qui n’en finit pas de se délinéariser en streaming, bien loin des fréquences hertziennes de la TNT dont l’audience décline (1). La plateforme française Molotov TV, créée il y a près de dix ans, et rachetée en novembre 2021 par l’américain FuboTV, et celle lancée il y a un an et demi par le groupe Canal+ sous le nom de TV+ voient monter en puissance leur rival Oqee tout juste rebaptisé Free TV en octobre à l’occasion d’une transformation radicale.

« L’anonymat sur les réseaux sociaux n’est plus une protection face à la justice », a lancé le procureur de la République de Créteil, Stéphane Hardouin, le 6 juillet dernier sur son compte professionnel LinkedIn, en montrant son communiqué expédié le même jour (

« L’anonymat sur les réseaux sociaux n’est plus une protection face à la justice », a lancé le procureur de la République de Créteil, Stéphane Hardouin, le 6 juillet dernier sur son compte professionnel LinkedIn, en montrant son communiqué expédié le même jour ( L’anonymat du Net est toute relative

Le Conseil d’Etat estime en outre que « la suppression de l’anonymat, qui n’a été adoptée par aucune démocratie occidentale et n’est pas envisagée au sein de l’Union européenne, ne paraît pas constituer une solution raisonnable conforme à notre cadre juridique le plus fondamental ». Et contrairement aux détracteurs d’Internet et des réseaux sociaux, l’anonymat sur Internet n’existe pas en général. « Cette forme d’anonymat n’est que relative. Il est en effet relativement facile, en cas de nécessité, d’identifier une personne compte tenu des nombreuses traces numériques qu’elle laisse (adresse IP, données de géolocalisation, etc.). La LCEN [loi de 2004 pour la confiance dans l’écono-mie numérique, ndlr] prévoit l’obligation de fournir à la justice les adresses IP authentifiantes des auteurs de message haineux et plusieurs dispositifs normatifs, dont la directive dite “Police-Justice”, obligent les opérateurs à conserver de telles données : en pra-tique, les opérateurs répondent généralement sans difficulté aux réquisitions judiciaires pour communiquer l’adresse IP. Les obstacles rencontrés existent mais apparaissent finalement assez limités : la possibilité de s’exprimer sur Internet sans laisser aucune trace paraît donc à ce jour réservée aux “geeks” les plus aguerris [utilisant notamment le navigateur Tor garantissant l’anonymat de ses utilisateurs, ndlr] ».

La pseudonymisation, comme le définit d’ailleurs l’article 4 paragraphe 5 du règlement général européen sur la protection des données (RGPD), est un traitement de données personnelles réalisé de manière à ce que l’on ne puisse plus attribuer les données à une personne physique identifiée sans information supplémentaire. « En pratique, rappellent les sages du Palais-Royal, la pseudonymisation consiste à remplacer les données directement identifiantes (nom, prénoms, etc.) d’un jeu de données par des données indirectement identifiantes (alias, numéro séquentiel, etc.). La pseudonymisation permet ainsi de traiter les données d’individus sans pouvoir identifier ceux-ci de façon directe. Contrairement à l’anonymisation, la pseudonymisation est une opération réversible : il est possible de retrouver l’identité d’une personne si l’on dispose d’informations supplémentaires ». Sans remettre en cause l’anonymat de l’expression, le Conseil d’Etat propose notamment la généralisation du recours aux solutions d’identité numérique et aux tiers de confiance. Et ce, notamment pour mieux protéger les mineurs, vérifier la majorité numérique – laquelle vient d’être fixée en France à 15 ans (

L’anonymat du Net est toute relative

Le Conseil d’Etat estime en outre que « la suppression de l’anonymat, qui n’a été adoptée par aucune démocratie occidentale et n’est pas envisagée au sein de l’Union européenne, ne paraît pas constituer une solution raisonnable conforme à notre cadre juridique le plus fondamental ». Et contrairement aux détracteurs d’Internet et des réseaux sociaux, l’anonymat sur Internet n’existe pas en général. « Cette forme d’anonymat n’est que relative. Il est en effet relativement facile, en cas de nécessité, d’identifier une personne compte tenu des nombreuses traces numériques qu’elle laisse (adresse IP, données de géolocalisation, etc.). La LCEN [loi de 2004 pour la confiance dans l’écono-mie numérique, ndlr] prévoit l’obligation de fournir à la justice les adresses IP authentifiantes des auteurs de message haineux et plusieurs dispositifs normatifs, dont la directive dite “Police-Justice”, obligent les opérateurs à conserver de telles données : en pra-tique, les opérateurs répondent généralement sans difficulté aux réquisitions judiciaires pour communiquer l’adresse IP. Les obstacles rencontrés existent mais apparaissent finalement assez limités : la possibilité de s’exprimer sur Internet sans laisser aucune trace paraît donc à ce jour réservée aux “geeks” les plus aguerris [utilisant notamment le navigateur Tor garantissant l’anonymat de ses utilisateurs, ndlr] ».

La pseudonymisation, comme le définit d’ailleurs l’article 4 paragraphe 5 du règlement général européen sur la protection des données (RGPD), est un traitement de données personnelles réalisé de manière à ce que l’on ne puisse plus attribuer les données à une personne physique identifiée sans information supplémentaire. « En pratique, rappellent les sages du Palais-Royal, la pseudonymisation consiste à remplacer les données directement identifiantes (nom, prénoms, etc.) d’un jeu de données par des données indirectement identifiantes (alias, numéro séquentiel, etc.). La pseudonymisation permet ainsi de traiter les données d’individus sans pouvoir identifier ceux-ci de façon directe. Contrairement à l’anonymisation, la pseudonymisation est une opération réversible : il est possible de retrouver l’identité d’une personne si l’on dispose d’informations supplémentaires ». Sans remettre en cause l’anonymat de l’expression, le Conseil d’Etat propose notamment la généralisation du recours aux solutions d’identité numérique et aux tiers de confiance. Et ce, notamment pour mieux protéger les mineurs, vérifier la majorité numérique – laquelle vient d’être fixée en France à 15 ans (

Les opérateurs télécoms européens – la plupart historiques (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Telecom Italia/Tim, British Telecom/BT, …) et membres de l’organisation bruxelloise Etno (

Les opérateurs télécoms européens – la plupart historiques (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Telecom Italia/Tim, British Telecom/BT, …) et membres de l’organisation bruxelloise Etno (