Tandis que « Micro-Soft » fête ses 50 ans – société cofondée par Bill Gates et Paul Allen en avril 1975 –, son logiciel Windows lancé au début des années 1980 domine largement depuis trois décennies le marché mondial des systèmes d’exploitation pour ordinateurs personnels. Avec des risques persistants d’abus anticoncurrentiels.

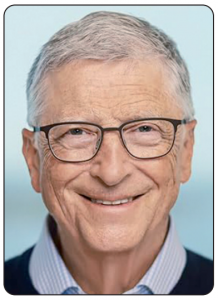

« En décembre 1975, avant de prendre l’avion pour aller fêter Noël à Seattle, j’ai réfléchi aux huit mois qui s’étaient écoulés depuis que nous avions fondé Micro-Soft. Nous avions considérablement progressé. Il était impressionnant de se dire que des milliers de gens utilisaient un logiciel que nous avions créé », raconte Bill Gates (photo) dans ses mémoires publiées en février 2025 et intitulées « Source Code. My Beginnings » (chez Knopf/Penguin Random House).

« En décembre 1975, avant de prendre l’avion pour aller fêter Noël à Seattle, j’ai réfléchi aux huit mois qui s’étaient écoulés depuis que nous avions fondé Micro-Soft. Nous avions considérablement progressé. Il était impressionnant de se dire que des milliers de gens utilisaient un logiciel que nous avions créé », raconte Bill Gates (photo) dans ses mémoires publiées en février 2025 et intitulées « Source Code. My Beginnings » (chez Knopf/Penguin Random House).

Elles sont traduites en français sous le titre « Code Source. Mes débuts » (chez Flammarion/Madrigall). Avril 1975 a ainsi marqué le top départ (1) de l’aventure informatique de Bill Gates et de son ami d’enfance Paul Allen, qui aboutira à la naissance de « la firme de Redmond », du nom de la ville américaine où Microsoft a son siège social depuis 1986, dans l’Etat de Washington, après que « MicroSoft » ait fait ses premiers pas à Albuquerque, dans l’Etat du NouveauMexique. C’est au début des années 1980 qu’une interface graphique, gestionnaire de fenêtres (windows manager), a été développée audessus du système d’exploitation MS-Dos, lequel avait été conçu par Microsoft à partir du 86-Dos (surnommé QDos, pour « Quick and Dirty Operating System »), codé, lui, par Tim Paterson, un programmeur travaillant à l’époque chez Seattle Computer Products (SCP) avant qu’il ne rejoigne Micro-Soft.

OS pour PC : 72 % de part de marché mondiale

De l’OS (2) et de l’interface graphique naît ainsi Windows, annoncé en novembre 1983 avant que sa toute première version ne soit lancée deux ans après – il y aura 40 ans cette année. Windows, dont la version 12 est attendue pour l’automne 2025 selon les rumeurs (3), domine plus que jamais le marché mondial des systèmes d’exploitation pour ordinateurs personnels (bureau et portables). Aujourd’hui, à mars 2025, sa part de marché globale est de 71,68 %, d’après StatCounter (4), laissant très loin derrière les OS X et macOS d’Apple à 15,7 %, ainsi que Linux à 3,98 % et ChromeOS de Google à 1,86 %. Microsoft ne divulgue pas le chiffre d’affaires réalisé avec Windows, dont une grande partie provient des licences achetées par les fabricants de PC (Lenovo, HP, Dell, Asus, …), lesquels y préinstallent le système d’exploitation pour les vendre dans le monde entier. Tout au plus connaît on la ligne comptable qui inclut Windows, à savoir (suite)

« Les outils de communication et de collaboration à distance comme Teams sont devenus indispensables pour de nombreuses entreprises en Europe. Nous devons donc veiller à ce qu’[elles] soient libres de choisir les produits qui répondent le mieux à leurs besoins. C’est la raison pour laquelle nous examinons si le fait que Microsoft lie ses suites de productivité [Office 365 et Microsoft 365, ndlr] à Teams est susceptible d’enfreindre les règles de concurrence de l’UE », a déclaré Margrethe Vestager (photo de gauche), vice-présidente exécutive de la Commission européenne, chargée de la concurrence. Et ce, avant de prendre congé (

« Les outils de communication et de collaboration à distance comme Teams sont devenus indispensables pour de nombreuses entreprises en Europe. Nous devons donc veiller à ce qu’[elles] soient libres de choisir les produits qui répondent le mieux à leurs besoins. C’est la raison pour laquelle nous examinons si le fait que Microsoft lie ses suites de productivité [Office 365 et Microsoft 365, ndlr] à Teams est susceptible d’enfreindre les règles de concurrence de l’UE », a déclaré Margrethe Vestager (photo de gauche), vice-présidente exécutive de la Commission européenne, chargée de la concurrence. Et ce, avant de prendre congé (

C’est à un journaliste du Chicago Sun-Times, lors d’un déjeuner de presse le 31 mai 2001, que Steve Ballmer avait tiré à boulets rouges sur le système d’exploitation libre de droit lancé dans sa première version le 17 septembre 1991 par son créateur le Finlandais Linus Torvalds (photo). « Linux est un cancer », avait osé affirmer le PDG de Microsoft à l’époque – et successeur du fondateur Bill Gates – dans sa réponse à la question « Considérez-vous Linux et le mouvement opensource comme une menace pour Microsoft ? » (

C’est à un journaliste du Chicago Sun-Times, lors d’un déjeuner de presse le 31 mai 2001, que Steve Ballmer avait tiré à boulets rouges sur le système d’exploitation libre de droit lancé dans sa première version le 17 septembre 1991 par son créateur le Finlandais Linus Torvalds (photo). « Linux est un cancer », avait osé affirmer le PDG de Microsoft à l’époque – et successeur du fondateur Bill Gates – dans sa réponse à la question « Considérez-vous Linux et le mouvement opensource comme une menace pour Microsoft ? » (

La proposition de loi visant à « réduire l’empreinte environnementale du numérique en France », adoptée le 12 janvier en première lecture au Sénat, est maintenant entre les mains de l’Assemblée nationale. Le texte a été cosigné par plus de 130 sénateurs de tous bords politiques, parmi lesquels « son principal auteur » : le sénateur Patrick Chaize (photo de gauche), par ailleurs président de l’Association des villes et collectivités multimédias (Avicca).

La proposition de loi visant à « réduire l’empreinte environnementale du numérique en France », adoptée le 12 janvier en première lecture au Sénat, est maintenant entre les mains de l’Assemblée nationale. Le texte a été cosigné par plus de 130 sénateurs de tous bords politiques, parmi lesquels « son principal auteur » : le sénateur Patrick Chaize (photo de gauche), par ailleurs président de l’Association des villes et collectivités multimédias (Avicca).