« Notre décision constitue un pas important […], en mettant les jeux populaires d’Activision à la disposition de bien plus d’appareils et de consommateurs qu’auparavant grâce au streaming de jeux en nuage [cloud game streaming, ou Cloud Gaming, ndlr]. Les engagements proposés par Microsoft permettront pour la première fois la diffusion en streaming de ces jeux par n’importe quel service de streaming de jeux en nuage, ce qui renforcera la concurrence et les possibilités de croissance », a assuré le 15 mai Margrethe Vestager (photo), vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.

Les engagements de Microsoft sur 10 ans

La firme de Redmond (Etat de Washington), qui veut s’emparer de l’éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard (basé à Santa Monica en Californie) pour 68,7 milliards de dollars comme elle l’avait annoncé en janvier 2022 (

1), a pris auprès de la Commission européenne des engagements pour une durée de 10 ans, soit jusqu’en mai 2033 :

• une licence gratuite accordée aux consommateurs de l’Espace économique européen (EEE), à savoir les Vingtsept de l’Union européenne (UE) et trois autres Etats (Islande, Norvège et Liechtenstein), leur permettant de diffuser en streaming, en utilisant le service de streaming de jeux en nuage (Cloud Gaming) de leur choix, tous les jeux actuels et futurs d’Activision Blizzard pour PC et pour consoles pour lesquels ils disposent d’une licence ;

• une licence gratuite accordée aux fournisseurs de services de streaming de jeux en nuage, afin de permettre aux joueurs basés dans l’EEE de diffuser en streaming tous les jeux d’Activision Blizzard pour PC et pour consoles.

« Aujourd’hui, explique la Commission européenne, Activision Blizzard ne concède pas de licence sur ses jeux aux services de streaming de jeux en nuage, et elle ne les diffuse pas non plus elle-même en streaming. Ces licences garantiront que les joueurs qui ont acheté un ou plusieurs jeux d’Activision dans une boutique pour PC ou pour consoles, ou qui ont souscrit à un service d’abonnement multi-jeux incluant des jeux d’Activision, auront le droit de diffuser ces jeux en utilisant le service de streaming de jeux en nuage de leur choix et de jouer sur tout appareil, peu importe le système d’exploitation utilisé. Les mesures correctives garantissent également que les jeux d’Activision disponibles pour le streaming auront la même qualité et le même contenu que les jeux disponibles en téléchargement traditionnel ». Résultat, les jeux d’Activision seront mis à la disposition de nouvelles plateformes de Cloud Gaming et en les rendant accessibles à plus de terminaux et consoles qu’auparavant. Ainsi, des millions de consommateurs de l’EEE pourront diffuser en streaming les jeux d’Activision en utilisant n’importe quel service de jeux en nuage dans l’EEE, et à condition que ces jeux soient achetés sur une boutique en ligne ou soient inclus dans un abonnement multi-jeux actif dans l’EEE. Ces engagements ne concernent pas ni le Royaume-Unis, qui s’est retiré de l’UE le 31 janvier 2020, ni les Etats-Unis où une procédure antitrust est toujours en cours, notamment de la part de la FTC (Federal Trade Commission). Dans ces deux pays, l’opération est toujours contestée, nous le verrons. Alors que la date limite contractuelle pour que cette mégafusion puisse se faire est le 18 juillet 2023.

La Commission européenne dit avoir recueilli les avis d’un grand nombre d’acteurs du marché et de parties prenantes. « En particulier, a-t-elle indiqué, les fournisseurs de services de streaming de jeux en nuage ont fait part de leurs réactions positives et ont manifesté leur intérêt pour les licences. Certains de ces fournisseurs [notamment Nintendo et Nvidia, ndlr] ont déjà conclu des accords bilatéraux avec Microsoft sur la base des licences proposées pour diffuser en streaming les jeux d’Activision une fois l’opération effectuée ». L’autorité antitrust précise en outre que sa décision est subordonnée au respect intégral des engagements contractés et qu’un mandataire indépendant – sous sa supervision –sera chargé de contrôler leur mise en œuvre.

Les craintes initiales d’une telle fusion

Si tout est respecté pendant les dix ans à venir, Bruxelles assure que l’acquisition envisagée et modifiée par les engagements de Microsoft ne poserait plus de problèmes de concurrence et apporterait même d’importants avantages – « considérables », est-il même affirmé – pour la concurrence et les consommateurs. Dans son enquête préliminaire lancée au cours de l’année 2022, la Commission européenne craignait notamment qu’en acquérant Activision Blizzard, Microsoft puisse verrouiller l’accès aux jeux vidéo d’Activision Blizzard pour consoles et ordinateurs, notamment à des jeux emblématiques à succès tels que « Call of Duty ». Puis, lancée en novembre 2022, l’enquête approfondie a montré que Microsoft ne serait pas en mesure de porter préjudice aux consoles concurrentes et aux services concurrents d’abonnement multi-jeux, mais que Microsoft pourrait nuire à la concurrence dans la distribution de jeux par les services de Cloud Gaming, tout en renforçant sa position sur le marché des systèmes d’exploitation pour ordinateur de type PC.

La concurrence et le cas de Sony (PS)

La concurrence et le cas de Sony (PS)

Concrètement, Bruxelles fait cinq principaux constats concernant la concurrence face à cette fusion :

• Microsoft n’aurait aucun intérêt à refuser de distribuer les jeux d’Activision à Sony, qui est le principal distributeur mondial de jeux pour consoles, y compris dans l’EEE, où pour chaque console Microsoft Xbox achetée, ce sont quatre consoles PlayStation (PS) de Sony qui sont achetées par les joueurs. En effet, Microsoft aurait fortement intérêt à distribuer les jeux d’Activision sur une console aussi populaire que la PS de Sony (

2).

• Même si Microsoft décidait de retirer les jeux d’Activision de la PlayStation, cela ne porterait pas de préjudice grave à la concurrence sur le marché des consoles. Bien que « Call of Duty » attire de nombreux joueurs sur consoles, ce jeu est moins populaire dans l’EEE que dans d’autres régions du monde et, parmi les jeux du même genre, il est moins populaire dans l’EEE que sur d’autres marchés. En conséquence, même sans être en mesure de proposer ce jeu spécifique, Sony pourrait tirer parti de sa taille, de son catalogue de jeux étoffé et de sa position sur le marché pour contrer toute tentative d’affaiblissement de sa position concurrentielle.

• Même sans l’opération de fusion Microsoft-Activision, Activision n’aurait pas mis ses jeux à la disposition des services d’abonnement multi-jeux, étant donné que cela cannibaliserait les ventes de jeux individuels. En conséquence, la situation des fournisseurs tiers de services d’abonnement multi-jeux n’évoluerait pas après l’acquisition d’Activision par Microsoft.

• L’acquisition nuirait à la concurrence sur le marché de la distribution des jeux pour PC et pour consoles par les services de streaming de jeux en nuage, un segment de marché innovant qui pourrait transformer la manière dont de nombreux joueurs jouent aux jeux vidéo. Malgré son potentiel, le Cloud Gaming est aujourd’hui très limité. La popularité des jeux d’Activision pouvait favoriser sa croissance. Au contraire, si Microsoft limitait exclusivement les jeux d’Activision à son propre service de streaming de jeux en nuage, Game Pass Ultimate, et ne les rendait pas accessibles aux fournisseurs concurrents de streaming de jeux en nuage, cela réduirait la concurrence sur le marché de la distribution de jeux par le streaming en nuage.

• Si Microsoft limitait les jeux d’Activision exclusivement à son propre service de streaming de jeux en nuage, cela pourrait aussi renforcer la position de Windows sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC. Cela pourrait être le cas si Microsoft entravait ou dégradait le streaming des jeux d’Activision sur les PC utilisant d’autres OS que Windows.

Si le groupe Microsoft a gagné une bataille en remportant le feu vert de la Commission européenne, ainsi que d’autre pays dans le monde tels que l’Arabie saoudite, le Brésil, la Serbie, le Chili, le Japon, l’Afrique du Sud et l’Ukraine, il n’est pas au bout de ses peines ailleurs. Le 27 avril dernier, l’autorité de la concurrence britannique – la Competition and Markets Authority (CMA) – a décidé d’interdire l’achat d’Activision par Microsoft malgré les solutions proposé par l’acquéreur (

3). « L’accord changerait l’avenir du marché du Cloud Gaming en croissance rapide, ce qui réduirait l’innovation et le choix pour les joueurs britanniques au cours des années à venir », a justifié la CMA. Et pour Martin Coleman, président du groupe d’experts indépendant chargé de l’enquête britannique, a conclu : « Microsoft jouit déjà d’une position puissante et d’une longueur d’avance sur d’autres concurrents dans le Cloud Gaming et cet accord renforcerait cet avantage en lui donnant la capacité de saper les concurrents nouveaux et innovants » (

4).

La FTC va auditionner en août

La Federal Trade Commission (FTC), qui est présidée depuis septembre 2021 par la redoutée Lina Khan (photo ci-dessus), réputée plutôt hostile aux positions dominantes des Big Tech (

5), a programmé une audition pour le 2 août 2023, soit après la date limite contractuelle du 18 juillet. Cette autorité antitrust américaine a déjà donné le ton le 8 décembre 2022 saisissant la justice pour « bloquer l’acquisition d’Activision Blizzard ». Dans sa plainte, la FTC pointe le fait que Microsoft s’est déjà emparé de ZeniMax, société mère de Bethesda Softworks, et fait de plusieurs de ses titres – dont « Starfield » et « Redfall » – « des exclusives malgré les assurances qu’il avait donné aux autorités antitrust européennes » (

6). Pas sûr que la mégafusion soit bouclée d’ici fin 2023. Peut-être 2024 ou bien peutêtre… jamais.

@

Charles de Laubier

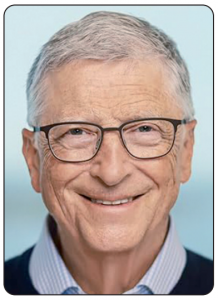

« En décembre 1975, avant de prendre l’avion pour aller fêter Noël à Seattle, j’ai réfléchi aux huit mois qui s’étaient écoulés depuis que nous avions fondé Micro-Soft. Nous avions considérablement progressé. Il était impressionnant de se dire que des milliers de gens utilisaient un logiciel que nous avions créé », raconte Bill Gates (photo) dans ses mémoires publiées en février 2025 et intitulées « Source Code. My Beginnings » (chez Knopf/Penguin Random House).

« En décembre 1975, avant de prendre l’avion pour aller fêter Noël à Seattle, j’ai réfléchi aux huit mois qui s’étaient écoulés depuis que nous avions fondé Micro-Soft. Nous avions considérablement progressé. Il était impressionnant de se dire que des milliers de gens utilisaient un logiciel que nous avions créé », raconte Bill Gates (photo) dans ses mémoires publiées en février 2025 et intitulées « Source Code. My Beginnings » (chez Knopf/Penguin Random House).

Apple, Samsung, Huawei, Lenovo et Xiaomi constituent le « Top 5 » mondial des fabricants de tablettes. Mais leurs ventes sur ce segment de marché font pâle figure par rapport aux ventes de leurs smartphones. Prenons le numéro un mondial des ardoises tactiles, Apple avec son iPad – qui est entré depuis le 3 avril dernier dans sa quinzième année depuis sa première génération. La marque à la pomme en a vendu au cours de son dernier exercice annuel (clos le 30 septembre 2023) pour 28,3 milliards de dollars, en baisse de – 3 % sur un an. Alors que les iPhone, eux, lui ont rapporté sur la même période 200,5 milliards de dollars.

Apple, Samsung, Huawei, Lenovo et Xiaomi constituent le « Top 5 » mondial des fabricants de tablettes. Mais leurs ventes sur ce segment de marché font pâle figure par rapport aux ventes de leurs smartphones. Prenons le numéro un mondial des ardoises tactiles, Apple avec son iPad – qui est entré depuis le 3 avril dernier dans sa quinzième année depuis sa première génération. La marque à la pomme en a vendu au cours de son dernier exercice annuel (clos le 30 septembre 2023) pour 28,3 milliards de dollars, en baisse de – 3 % sur un an. Alors que les iPhone, eux, lui ont rapporté sur la même période 200,5 milliards de dollars. « Les outils de communication et de collaboration à distance comme Teams sont devenus indispensables pour de nombreuses entreprises en Europe. Nous devons donc veiller à ce qu’[elles] soient libres de choisir les produits qui répondent le mieux à leurs besoins. C’est la raison pour laquelle nous examinons si le fait que Microsoft lie ses suites de productivité [Office 365 et Microsoft 365, ndlr] à Teams est susceptible d’enfreindre les règles de concurrence de l’UE », a déclaré Margrethe Vestager (photo de gauche), vice-présidente exécutive de la Commission européenne, chargée de la concurrence. Et ce, avant de prendre congé (

« Les outils de communication et de collaboration à distance comme Teams sont devenus indispensables pour de nombreuses entreprises en Europe. Nous devons donc veiller à ce qu’[elles] soient libres de choisir les produits qui répondent le mieux à leurs besoins. C’est la raison pour laquelle nous examinons si le fait que Microsoft lie ses suites de productivité [Office 365 et Microsoft 365, ndlr] à Teams est susceptible d’enfreindre les règles de concurrence de l’UE », a déclaré Margrethe Vestager (photo de gauche), vice-présidente exécutive de la Commission européenne, chargée de la concurrence. Et ce, avant de prendre congé ( « Notre décision constitue un pas important […], en mettant les jeux populaires d’Activision à la disposition de bien plus d’appareils et de consommateurs qu’auparavant grâce au streaming de jeux en nuage [cloud game streaming, ou Cloud Gaming, ndlr]. Les engagements proposés par Microsoft permettront pour la première fois la diffusion en streaming de ces jeux par n’importe quel service de streaming de jeux en nuage, ce qui renforcera la concurrence et les possibilités de croissance », a assuré le 15 mai Margrethe Vestager (photo), vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.

Les engagements de Microsoft sur 10 ans

La firme de Redmond (Etat de Washington), qui veut s’emparer de l’éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard (basé à Santa Monica en Californie) pour 68,7 milliards de dollars comme elle l’avait annoncé en janvier 2022 (

« Notre décision constitue un pas important […], en mettant les jeux populaires d’Activision à la disposition de bien plus d’appareils et de consommateurs qu’auparavant grâce au streaming de jeux en nuage [cloud game streaming, ou Cloud Gaming, ndlr]. Les engagements proposés par Microsoft permettront pour la première fois la diffusion en streaming de ces jeux par n’importe quel service de streaming de jeux en nuage, ce qui renforcera la concurrence et les possibilités de croissance », a assuré le 15 mai Margrethe Vestager (photo), vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.

Les engagements de Microsoft sur 10 ans

La firme de Redmond (Etat de Washington), qui veut s’emparer de l’éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard (basé à Santa Monica en Californie) pour 68,7 milliards de dollars comme elle l’avait annoncé en janvier 2022 ( La concurrence et le cas de Sony (PS)

Concrètement, Bruxelles fait cinq principaux constats concernant la concurrence face à cette fusion :

La concurrence et le cas de Sony (PS)

Concrètement, Bruxelles fait cinq principaux constats concernant la concurrence face à cette fusion :