Si l’entrée en Bourse à Amsterdam le 1er juillet dernier est une réussite pour le groupe FL Entertainment, cofondé par son président Stéphane Courbit, reste à savoir si la stratégie qui « combine deux entreprises complémentaires et prospères », Banijay et Betclic, convaincra les investisseurs sur le long terme.

FL Entertainment (FLE) se revendique à la fois comme « un leader mondial dans la production de contenu indépendant et la plateforme de paris sportifs en ligne à la croissance la plus rapide en Europe grâce à ses activités Banijay et Betclic Everest Group ». Présidé par l’entrepreneur français Stéphane Courbit (photo), qui en est également le principal actionnaire via sa holding personnelle Financière Lov, le groupe a l’ambition d’être un acteur global du divertissement « combinant deux activités complémentaires et prospères : Banijay et Betclic Everest ». Autrement dit, réunir la production audiovisuelle et les paris sportifs en ligne aurait un sens stratégique. Le point commun entre ses deux activités, qui n’ont a priori rien à voir et relèvent du mariage de la carpe et du lapin, réside dans le fait qu’il s’agit dans les deux cas de « divertissement numérique », selon l’expression du nouveau groupe FLE. Ensemble, ces deux activités pour le moins très différentes et relevant de deux règlementations très spécifiques (l’audiovisuel d’un côté et les jeux d’argent en ligne de l’autre) ont généré au total près de 3,5 milliards d’euros de chiffres d’affaires sur l’année 2021, dont plus de 80 % pour la partie audiovisuelle. Au 31 décembre dernier, l’ensemble affiche une perte nette de 73,4 millions d’euros et un endettement de plus de 2,2 milliards d’euros – soit 3,7 fois le résultat d’exploitation, lequel est indiqué à 609 millions d’euros sur 2021.

FL Entertainment (FLE) se revendique à la fois comme « un leader mondial dans la production de contenu indépendant et la plateforme de paris sportifs en ligne à la croissance la plus rapide en Europe grâce à ses activités Banijay et Betclic Everest Group ». Présidé par l’entrepreneur français Stéphane Courbit (photo), qui en est également le principal actionnaire via sa holding personnelle Financière Lov, le groupe a l’ambition d’être un acteur global du divertissement « combinant deux activités complémentaires et prospères : Banijay et Betclic Everest ». Autrement dit, réunir la production audiovisuelle et les paris sportifs en ligne aurait un sens stratégique. Le point commun entre ses deux activités, qui n’ont a priori rien à voir et relèvent du mariage de la carpe et du lapin, réside dans le fait qu’il s’agit dans les deux cas de « divertissement numérique », selon l’expression du nouveau groupe FLE. Ensemble, ces deux activités pour le moins très différentes et relevant de deux règlementations très spécifiques (l’audiovisuel d’un côté et les jeux d’argent en ligne de l’autre) ont généré au total près de 3,5 milliards d’euros de chiffres d’affaires sur l’année 2021, dont plus de 80 % pour la partie audiovisuelle. Au 31 décembre dernier, l’ensemble affiche une perte nette de 73,4 millions d’euros et un endettement de plus de 2,2 milliards d’euros – soit 3,7 fois le résultat d’exploitation, lequel est indiqué à 609 millions d’euros sur 2021.

Courbit cornaqué par Bolloré, Lacharrière et Arnault

Stéphane Courbit (57 ans) est l’un des plus discrets hommes d’affaires milliardaires français, où la modestie se le dispute à l’ambition, sur fonds de méfiance vis-à-vis des médias (rares interviews). La 70e fortune de France (1) cherche à se hisser au niveau des Vincent Bolloré, Marc Ladreit de Lacharrière et autres Bernard Arnault qu’il côtoie sans mondanités, entre autres personnalités comme Nicolas Sarkozy. Adepte des parties de poker, il joue gros dans cette opération boursière rendue possible par la « coquille vide » néerlandaise Pegasus Entrepreneurial Acquisition Company Europe, une Spac (2) créée spécialement pour absorber FL Entertainment afin de lever des fonds en Bourse. Ce montage alambiqué a permis au nouveau groupe du serial-entrepreneur d’être coté à Amsterdam sur l’Euronext depuis le 1er juillet et de lever 645 millions d’euros, dont 38,7 % provenant de la holding familiale de Stéphane Courbit (Financière Lov, avec sa femme et ses enfants) qui détient 46,95 % du capital de FLE et 72,64 % des droits de vote.

Direction à Paris, portefeuille à Amsterdam

Cotée à la Bourse de la capitale des Pays-Bas, la nouvelle entreprise n’en est pas moins dirigée de France, à Paris, rue François 1er. Sont aussi au capital : le groupe Vivendi de Vincent Bolloré (déjà actionnaire de Banijay) qui est le deuxième plus gros actionnaire avec 19,89 % du capital de FLE, le groupe Monte Carlo SBM International (déjà actionnaire de Betclic) à hauteur de 10,9 % du capital de FLE, la holding d’investissement Fimalac de Marc Ladreit de Lacharrière (déjà détenteur de 8,34 % du capital de Financière Lov) qui est entré à hauteur de 7,7 % de FLE, tandis que De Agostini via DeA Communications (déjà actionnaire de Banijay) a pris 4,99 % du nouvel ensemble. Ont aussi participé à la levée de fonds : Exor, la holding de la famille Agnelli, descendants du fondateur de Fiat ; Ario, le véhicule d’investissement de Didier Le Menestrel ; la Financière Agache, la holding familiale de Bernard Arnault (LVMH) ; Tikehau Capital, un fonds d’investissement (en cheville avec la Financière Agache dans le montage de la Spac Pegasus, ayant apporté ensemble 50 millions d’euros) ; et l’assureur Axa.

Fort de cet actionnariat éclectique, la gouvernance du nouveau groupe est, elle aussi, diversifiée et sous tutelle d’un conseil d’administration de onze membres : des associés Pierre Cuilleret, Diego De Giorgi et Jean-Pierre Mustier de la holding Pegasus, au conseiller Alain Minc, en passant par Eléonore Ladreit de Lacharrière (fille du milliardaire), François Riahi (directeur général de Financière Lov), ou encore Hervé Philippe (l’actuel directeur financier du groupe Vivendi).

Dans son prospectus d’introduction en Bourse, FL Entertainment se dit « ouvert à explorer toute possibilité dans l’espace de divertissement qui pourrait compléter ses activités existantes de production et de distribution de contenu, et de paris sportifs et de jeux en ligne ». La plateformisation de l’économie numérique, avec l’émergence fulgurante de Netflix ou de Disney+, a poussé Stéphane Courbit à passer à la vitesse supérieure. Quinze ans après avoir créé Banijay via Lov Group (les initiales du prénom de ses enfants Lila, Oscar et Vanille), présenté comme « le plus grand producteur mondial indépendant de contenus » (120 sociétés de production dans 22 pays), le taiseux veut accélérer dans l’audiovisuel sans frontières en pleine croissance et en cours de concentration. Il y a une carte à jouer pour FL Entertainment qui a donc vocation à faire des acquisitions en surfant sur les opportunités de croissance externe, à l’instar de ce qu’a fait Mediawan – cofondé par Pierre-Antoine Capton, Matthieu Pigasse et Xavier Niel – qui fut lancé en décembre 2015 sous la forme d’une Spac (3) (*) (**). Banijay était déjà rompu aux acquisitions : Air Productions, Bunim Murray, Screentime, Zodiak Media, 7Wonder, Good Times, ITV Movie, et, en 2019 pour environ 2 milliards d’euros, le néerlandais Endemol Shine Group, producteur pionnier de la téléréalité et de jeux télévisés. FLE permet de continuer à croître encore plus globalement pour produire bien plus pour les chaînes de télévision et pour les plateformes de SVOD, ces dernières devant désormais – dans les Vingt-sept – consacrer au moins 30 % de leur catalogue à des oeuvres européennes.

Le marché mondial de la production de contenu – boosté par la montée en charge d’Amazon Prime Video, Paramount+, HBO Max ou encore Apple TV+ – est estimé à plus de 200 milliards d’euros, d’après PwC, qui table sur une croissance de près de 5 % par an. Par exemple, Pitchipoï Productions et Montmartre Films (filiales de Banijay) ont produit pour Netflix « The Spy » et pour Amazon Prime « Flashback ». FLE veut aussi accroître l’acquisition de droits de propriété intellectuelle (4) pour détenir plus de contenus à son catalogue, audiovisuel (130.000 heures de programmes télévisés) mais aussi musique et jeu vidéo comme « All Against One ».

Mais que vient faire Betclic dans cet attelage ? Quinze ans après avoir créé Mangas Capital Gaming, renommé ensuite Betclic Everest Group, Stéphane Courbit est convaincu que la plateforme qu’il détenait à 50 % avec la Société des bains de mer (SBM) de Monaco, peut jouer la complémentarité dans le « divertissement numérique ».

Diversifier l’offre de streaming de Betclic

La plateforme Betclic est vouée à s’étoffer et proposer aussi d’autres contenus en streaming : « Pour faire face à la concurrence de nouveaux entrants sur le marché des paris sportifs en ligne, Betclic doit constamment offrir aux joueurs de nouveaux produits et services, tels qu’un large éventail de jeux, une variété de méthodes de paris – prélive ou live – ou une offre de streaming [et/ou de live streaming, ndlr], ainsi que des conditions de jeux et de compétitions plus attractives », peut-on lire dans le prospectus boursier (5). Le marché mondial du jeu en ligne devrait croître d’environ 10 % par an, à 115 milliards d’euros à fin 2027, selon Grand View Research. Lors de son premier jour de cotation, le groupe était valorisé 4,7 milliards d’euros : c’est descendu à un peu plus de 4,5 milliards le 7 juillet 2022. @

Charles de Laubier

Si l’Union européenne (UE) a déjà pris plusieurs mesures depuis 2014 afin de faciliter le développement d’une économie des données (

Si l’Union européenne (UE) a déjà pris plusieurs mesures depuis 2014 afin de faciliter le développement d’une économie des données ( La montée en charge du streaming musical donne un coup de fouet à l’industrie de la musique. Au-delà des plateformes numériques telles que Spotify, Deezer, Apple Music ou Qobuz qui font les affaires des majors de la musique enregistrée et des producteurs indépendants, les catalogues des artistes prennent encore plus de valeur. Et lorsque les musiciens et/ou le groupe ont une notoriété internationale, voire mythique, la valorisation de leurs catalogues peut atteindre des sommes records : le catalogue des Pink Floyd pourrait être cédé au moins 500 millions de dollars, a révélé l’agence Bloomberg le 23 juin dernier (

La montée en charge du streaming musical donne un coup de fouet à l’industrie de la musique. Au-delà des plateformes numériques telles que Spotify, Deezer, Apple Music ou Qobuz qui font les affaires des majors de la musique enregistrée et des producteurs indépendants, les catalogues des artistes prennent encore plus de valeur. Et lorsque les musiciens et/ou le groupe ont une notoriété internationale, voire mythique, la valorisation de leurs catalogues peut atteindre des sommes records : le catalogue des Pink Floyd pourrait être cédé au moins 500 millions de dollars, a révélé l’agence Bloomberg le 23 juin dernier ( Damien Bernet (photo), directeur du développement (

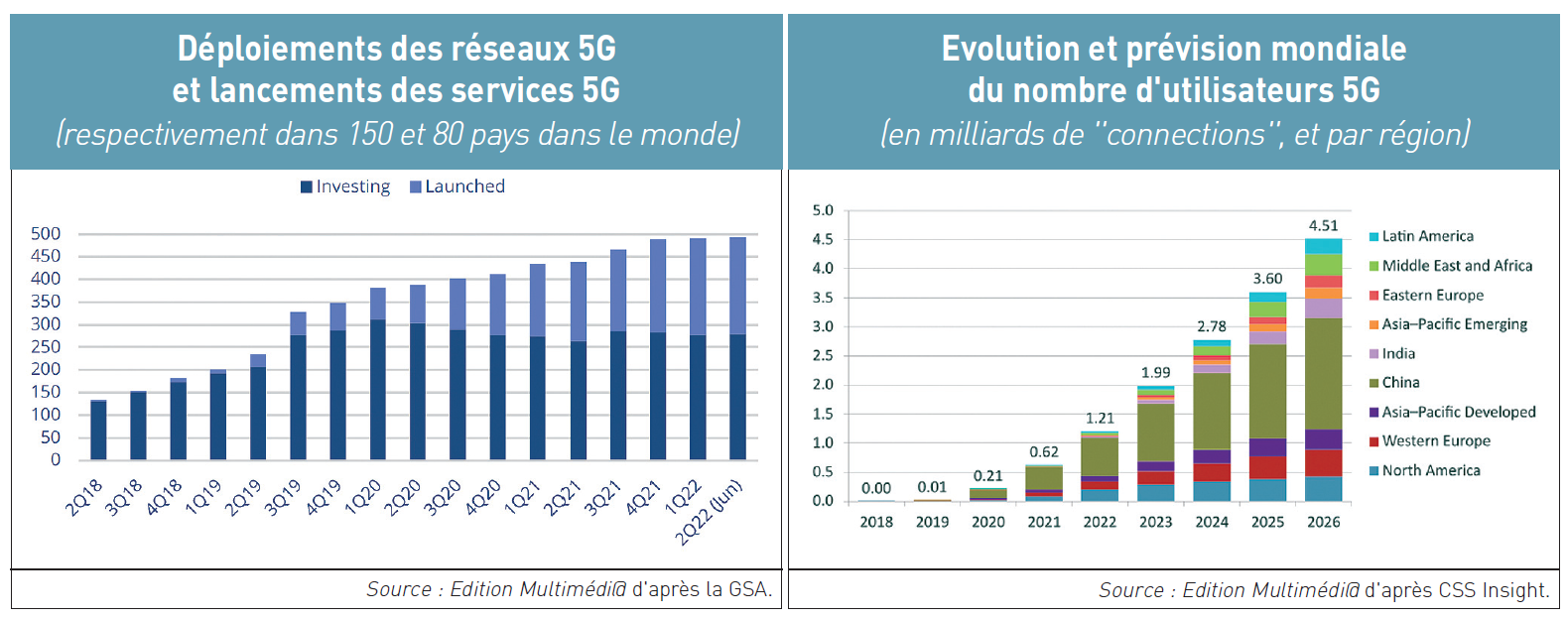

Damien Bernet (photo), directeur du développement ( Pour les membres exécutifs de la Global Mobile Suppliers Association (GSA), que sont Samsung, Huawei, Ericsson, Nokia, Apple, Qualcomm, Intel et ZTE, le marché mondial de la 5G décolle enfin. Leur organisation internationale, basée au Royaume-Uni et présidée par Joe Barrett (photo), a publié fin juin auprès de ses adhérents un état des déploiements de la 5G dans le monde : sur près de 500 opérateurs télécoms (

Pour les membres exécutifs de la Global Mobile Suppliers Association (GSA), que sont Samsung, Huawei, Ericsson, Nokia, Apple, Qualcomm, Intel et ZTE, le marché mondial de la 5G décolle enfin. Leur organisation internationale, basée au Royaume-Uni et présidée par Joe Barrett (photo), a publié fin juin auprès de ses adhérents un état des déploiements de la 5G dans le monde : sur près de 500 opérateurs télécoms (