La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a publié le 8 avril 2024 sept premières fiches « pour un usage de l’IA respectueux des données personnelles ». D’autres sont à venir. Ces règles du jeu, complexes, sont les bienvenues pour être en phase avec le RGPD et l’AI Act.

Par Anne-Marie Pecoraro*, avocate associée, UGGC Avocats

L’intelligence artificielle (IA) conduit à questionner de manière plus exigeante et approfondie la protection des données personnelles. Les principes fondateurs du RGPD (

1) doivent non seulement être pleinement rappelés et appliqués, mais ils doivent même l’être de manière plus dynamique et exigeante. Un exemple : des données qui auraient précédemment pu être considérées pseudonymisées ou même anonymisées, pourront faire l’objet de calculs et de recoupements massifs, qui pourraient aboutir à identifier à nouveau les personnes, grâce à l’utilisation de l’IA.

Sept premières fiches pratiques

L’entraînement des IA appelle des données personnelles comme l’image et la voix des personnes, d’une quantité sidérale sans précédent. Il appartient aux entreprises et organisations nationales et internationales de procéder à la mise en conformité avec l’AI Act, lequel a été adopté 13 mars 2024 par le Parlement européen (

2). Parallèlement et le même jour en France, la commission de l’IA – installée depuis septembre 2023 auprès du Premier ministre – a remis au président de la République son rapport (

3) qui recommande notamment un assouplissement des contraintes liées à l’utilisation, par l’IA, de données personnelles. Cette commission IA appelle à « transformer notre approche de la donnée personnelle pour protéger tout en facilitant l’innovation au service de nos besoins ».

Le 8 avril 2024, c’était au tour de la Cnil de publier des fiches pratiques consacrées à la phase de développement des systèmes d’IA. L’autorité administrative indépendante accompagne les acteurs de l’IA depuis deux ans déjà, comme elle ne manque pas de le rappeler dans son dernier rapport annuel (

4), à travers notamment la création d’un service dédié, la publication de ressources et webinaires, ainsi que l’établissement d’une feuille de route articulée autour de quatre piliers : appréhender, guider, fédérer et accompagner, auditer. Ces recommandations font suite à la consultation publique entreprise en octobre 2023, laquelle a réuni une quarantaine de contributions d’acteurs divers (

5). Afin de présenter ces fiches pratiques (

6), un webinaire a été organisé par la Cnil le 23 avril dernier. L’occasion pour celle-ci d’apporter ses derniers éclairages. Concernant le périmètre d’application, il convient premièrement de préciser que ces fiches pratiques n’ont vocation à s’intéresser qu’à la phase de développement de systèmes d’IA (conception de base de données, entraînement, apprentissage) impliquant un traitement de données personnelles pour les cas d’usage pour lesquels le RGPD est applicable (

7). Celles-ci n’ont donc pas vocation à régir la phase dite de « déploiement » d’un système d’IA. Retenant la même définition des « systèmes d’IA » que l’AI Act, sont notamment concernés par ces recommandations : les systèmes fondés sur l’apprentissage automatique, ceux fondés sur la logique et les connaissances (moteurs d’inférence, bases de connaissance, systèmes experts, …), ou encore les systèmes hybrides.

Afin d’aider les professionnels dans leur mise en conformité, la Cnil a défini, à travers sept fiches de recommandations, les bonnes pratiques à respecter sans que celles-ci soient toutefois contraignantes. Ces recommandations tiennent compte des dispositions de l’AI Act et ont vocation à les compléter. La Cnil profite de ces lignes directrices pour rappeler les principes fondamentaux (licéité, transparence, minimisation, exactitude, limitation de conservation des données, …) et obligations majeures découlant du RGPD inhérentes à tout traitement, en les précisant et les adaptant au mieux à l’objet traité : les systèmes d’IA.

Si les recommandations qui suivent concernent majoritairement les responsables de traitement, les sous-traitants ne sont pas délaissés, repartant également avec leur lot de bonnes pratiques. Peuvent à ce titre être cités : un respect strict des instructions du responsable de traitement, la conclusion d’un contrat de sous-traitance conforme à la réglementation en matière de données personnelles ou encore, l’obligation de s’assurer de la sécurité des données sous-traitées (

8).

Apports majeurs des recommandations

• Prenez soin de définir une finalité déterminée, explicite et légitime pour le traitement projeté. Deux situations sont clairement distinguées par la Cnil, selon que l’usage opérationnel en phase de déploiement du système d’IA est d’ores et déjà identifié, ou non, dès la phase de développement. Dans la première hypothèse, il est considéré que la finalité en phase de développement suivra celle poursuivie en phase de déploiement. De sorte que si celle-ci est suffisamment déterminée, explicite et légitime, alors la finalité en phase de développement le sera également. Dans la seconde hypothèse, et notamment en présence de systèmes d’IA à usage général, la Cnil insiste sur la nécessité de prévoir une finalité « conforme et détaillée ». Elle livre des exemples de finalités qu’elle considère, ou non conformes, précisant à ce titre que le simple « développement d’une IA générative » n’est pas une finalité conforme car jugée trop large et imprécise.

Finalité conforme et responsabilités précises

La méthode à suivre est alors révélée : une finalité ne sera conforme que si elle se réfère « cumulativement au“type” du système développé et aux fonctionnalités et capacités techniquement envisageables » (

9). Le secteur de la recherche n’est bien sûr pas oublié. Une tolérance dans le degré de précision de l’objectif ou encore dans la spécification des finalités est évoquée, sans laisser de côté les éventuelles dérogations ou aménagements applicables.

• Déterminez votre rôle et vos responsabilités : suis-je responsable de traitement, sous-traitant, ou encore responsableconjoint ? Le développement d’un système d’IA peut nécessiter l’intervention de plusieurs acteurs. Dès lors, identifier son rôle au sens du RGPD peut être parfois délicat et les éclairages de la Cnil sur la question sont les bienvenus. Pour rappel, le responsable de traitement est « la personne […] qui, seul ou conjointement détermine les objectifs et moyens du traitement » (

10). Cette qualité emporte son lot d’obligations et de responsabilités, d’où la nécessité de la déterminer avec précision. Les acteurs pourront se référer à la fiche donnant des exemples d’analyse permettant d’identifier son rôle au cas par cas (

11).

• Effectuez un traitement licite et respectueux des principes fondamentaux. Un rappel des principes à respecter pour tout traitement ne mange pas de pain mais épargne bien des soucis en cas de contrôle. La Cnil s’attarde notamment sur l’obligation de choisir, parmi celles prévues par le RGPD, la base légale la plus adéquate au traitement projeté. Pour le développement de systèmes d’IA, elle explore cinq bases légales envisageables (

12) : le consentement, l’intérêt légitime, l’obligation légale, la mission d’intérêt public ou encore le contrat. En cas de réutilisation de données, des vérifications seront à mener et, là encore, les recommandations de la Cnil différent selon l’hypothèse rencontrée et notamment en fonction de la source desdites données (données publiquement accessibles ou collectées par des tiers, …). A titre d’exemple, pour une réutilisation de données collectées par le fournisseur lui-même pour une finalité initiale différente, la Cnil impose, sous certaines conditions, un « test de comptabilité » (

13) permettant de s’assurer que la finalité poursuivie est compatible avec la finalité initiale, et rappelle les obligations de fonder son traitement ultérieur sur une base légale valable sans oublier la nécessité d’informer les personnes concernées. Par ailleurs, la Cnil révèle les cas possibles de réutilisation de données collectées par des tiers, ainsi que les obligations qui incombent au tiers et ainsi qu’au réutilisateur de ces données.

• Respectez les principes fondamentaux. Le gendarme des données insiste également sur la nécessité de respecter les principes fondamentaux. Ce respect doit s’imposer à tout stade du développement d’un système d’IA, dès sa conception « privacy by design » (

14), mais également lors de la collecte et de la gestion des données (

15). La Cnil s’attarde particulièrement sur le principe de minimisation, lequel impose de ne traiter que les données « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités » (

16) déterminées. Si la Cnil s’attache à soutenir que le respect de ce principe « n’empêche pas l’utilisation de larges bases de données » (

17) et notamment de données publiquement accessibles (

18), il implique nécessairement pour un responsable de traitement de repenser l’entraînement et la conception de ses systèmes d’IA en se posant concrètement les questions suivantes : « Les données utilisées et/ou collectées sont-elles vraiment utiles au développement du système souhaité ? Ma sélection est-elle pertinente ? Pourrais-je mettre en place une méthode à suivre plus respectueuse des droits et libertés des personnes concernées ? Si oui, par quels moyens techniques ? ».

A titre de bonnes pratiques, la Cnil recommande d’ailleurs d’associer au développement du projet un comité éthique et de mener une étude pilote afin de s’assurer de la pertinence de ses choix en matière de conception d’un système d’IA (

19). Par ailleurs et conformément au principe de limitation des données de conservation (

20), les durées de conservation des données utilisées seront à déterminer préalablement au développement du système d’IA. La Cnil appelle, à ce titre, à consulter son guide pratique sur les durées de conservation (

21). Ces durées devront faire l’objet de suivi, de sorte que les données qui ne seront plus nécessaires devront être supprimées. Le respect de ce principe ne s’oppose pas à ce que, sous certaines conditions, des données soient conservées pour des durées plus longues, notamment à des fins de maintenance ou d’amélioration du produit.

Analyse d’impact (AIPD) nécessaire

• Enfin, réalisez une analyse d’impact quand c’est nécessaire. L’analyse d’impact sur la protection des données (AIPD) permet d’évaluer et de recenser les risques d’un traitement en vue d’établir un plan d’action permettant de les réduire. Cette analyse AIPD (

22) est, selon les cas, obligatoire ou bien fortement recommandée. A la lumière de la doctrine de la Cnil et de l’AI Act, les entreprises et organisations doivent à présent mettre en place leur mise en conformité, avec des points très réguliers.

@

* Anne-Marie Pecoraro est avocate spécialisée en droit de

la propriété intellectuelle, des médias et des technologies.

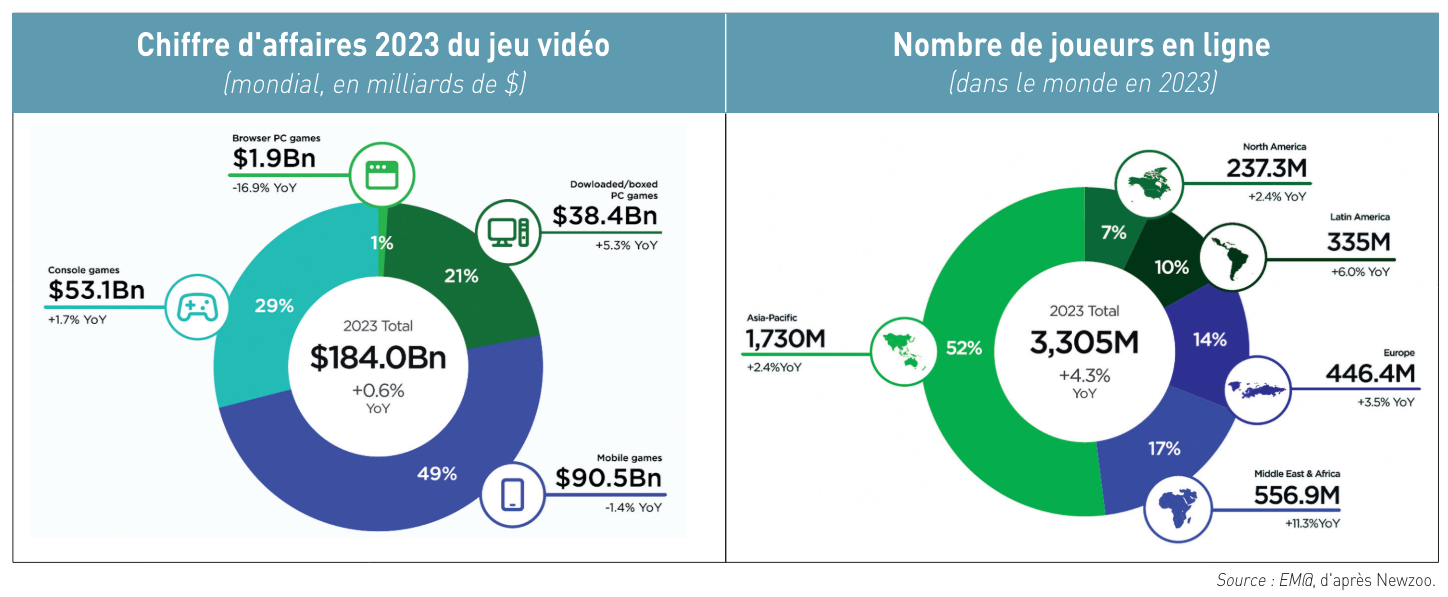

Après l’euphorique vidéoludique des années pandémiques, l’industrie mondiale du jeu vidéo a du mal à se remettre de la correction qui s’en est suivie. Certes, il y a eu une très légère croissance en 2023 : + 0,6 %, à 184 milliards de dollars de chiffre d’affaires global, selon le cabinet d’étude Newzoo. Mais elle constitue un redressement significatif par rapport au net recul constaté l’année précédente : – 5,1 %, à 182,9 milliards de dollars, par rapport aux 192,7 milliards de dollars de l’année pandémique 2021. Si les revenus sont à la peine, le nombre de joueurs en ligne, lui, ne cesse de progresser pour dépasser en 2023 les 3,3 milliards sur toute la planète (voir graphiques ci-dessous).

Après l’euphorique vidéoludique des années pandémiques, l’industrie mondiale du jeu vidéo a du mal à se remettre de la correction qui s’en est suivie. Certes, il y a eu une très légère croissance en 2023 : + 0,6 %, à 184 milliards de dollars de chiffre d’affaires global, selon le cabinet d’étude Newzoo. Mais elle constitue un redressement significatif par rapport au net recul constaté l’année précédente : – 5,1 %, à 182,9 milliards de dollars, par rapport aux 192,7 milliards de dollars de l’année pandémique 2021. Si les revenus sont à la peine, le nombre de joueurs en ligne, lui, ne cesse de progresser pour dépasser en 2023 les 3,3 milliards sur toute la planète (voir graphiques ci-dessous). Vagues de licenciements continues

Vagues de licenciements continues

C’est le premier coup de gueule de Carine Fouteau (photo), cette journaliste qui a succédé en mars 2024 à Edwy Plenel à la présidence de la Société éditrice de Mediapart. La nouvelle directrice de la publication de Mediapart a dénoncé fin avril « l’opacité des Gafam » en général et « l’absence de transparence » de Google en particulier. Le média d’investigation reproche notamment « les clauses de confidentialité imposées par Google » dans le cadre de l’accord que ce dernier a signé en octobre 2023 avec la Société des droits voisins de la presse (DVP).

C’est le premier coup de gueule de Carine Fouteau (photo), cette journaliste qui a succédé en mars 2024 à Edwy Plenel à la présidence de la Société éditrice de Mediapart. La nouvelle directrice de la publication de Mediapart a dénoncé fin avril « l’opacité des Gafam » en général et « l’absence de transparence » de Google en particulier. Le média d’investigation reproche notamment « les clauses de confidentialité imposées par Google » dans le cadre de l’accord que ce dernier a signé en octobre 2023 avec la Société des droits voisins de la presse (DVP). C’est le grand paradoxe de Believe : le streaming musical a explosé sur les plateformes numériques, mais pas le cours de Bourse de la petite major de la musique enregistrée. Au niveau mondial, d’après la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), la musique en streaming a généré l’an dernier un total de 19,3 milliards de dollars de revenus – soit une hausse de 10,2 % sur un an. Tandis que le chiffre d’affaires de Believe a grimpé de 15,7 % pour atteindre 880,3 millions d’euros (avec une perte nette ramenée à 2,7 millions au lieu de 25 millions l’année précédente). Pourtant, les investisseurs boursiers ne semblent pas croire en la société Believe qui a été introduite mi-2021 à la Bourse de Paris (Euronext) au prix de 19,50 par action.

C’est le grand paradoxe de Believe : le streaming musical a explosé sur les plateformes numériques, mais pas le cours de Bourse de la petite major de la musique enregistrée. Au niveau mondial, d’après la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), la musique en streaming a généré l’an dernier un total de 19,3 milliards de dollars de revenus – soit une hausse de 10,2 % sur un an. Tandis que le chiffre d’affaires de Believe a grimpé de 15,7 % pour atteindre 880,3 millions d’euros (avec une perte nette ramenée à 2,7 millions au lieu de 25 millions l’année précédente). Pourtant, les investisseurs boursiers ne semblent pas croire en la société Believe qui a été introduite mi-2021 à la Bourse de Paris (Euronext) au prix de 19,50 par action. L’intelligence artificielle (IA) conduit à questionner de manière plus exigeante et approfondie la protection des données personnelles. Les principes fondateurs du RGPD (

L’intelligence artificielle (IA) conduit à questionner de manière plus exigeante et approfondie la protection des données personnelles. Les principes fondateurs du RGPD (