Le projet de règlement européen sur les réseaux numériques – le Digital Networks Act (DNA) qu’avait initié en 2023 Thierry Breton lorsqu’il était commissaire européen au marché intérieur – est à l’agenda 2025 de la nouvelle Commission européenne. Henna Virkkunen reprend le flambeau.

Le programme de travail de la Commission européenne pour 2025, présenté à Bruxelles le 11 février dernier, notamment au Parlement européen en vue de légiférer, est on ne peut plus clair : « La condition préalable la plus importante pour une économie numérique prospère est une infrastructure numérique fiable et de grande capacité. Par conséquent, le règlement sur les réseaux numériques créera des possibilités d’exploitation et de prestation de services transfrontalières, renforcera la compétitivité de l’industrie et améliorera la coordination du spectre [des fréquences, ndlr] ».

Le programme de travail de la Commission européenne pour 2025, présenté à Bruxelles le 11 février dernier, notamment au Parlement européen en vue de légiférer, est on ne peut plus clair : « La condition préalable la plus importante pour une économie numérique prospère est une infrastructure numérique fiable et de grande capacité. Par conséquent, le règlement sur les réseaux numériques créera des possibilités d’exploitation et de prestation de services transfrontalières, renforcera la compétitivité de l’industrie et améliorera la coordination du spectre [des fréquences, ndlr] ».

Le DNA sera présenté à partir d’octobre 2025

Si le Digital Networks Act (DNA) n’est ainsi mentionné qu’en sixième page du programme de travail de la Commission européenne pour 2025, adopté le 11 février (1), ce projet de règlement sur les réseaux numériques est bien parmi les priorités de la présidente Ursula von der Leyen, laquelle a entamé son second mandat « 2024-2029 » il y a maintenant trois mois. Dans les annexes de ce programme de travail des commissaires européens pour l’année en cours, ce futur texte législatif controversé apparaît bien dans la liste de travail mais pas sur fond bleu, couleur choisie par Bruxelles pour désigner justement les sujets contribuant aux nouveaux objectifs de « simplification » et de « réduction de la bureaucratie inutile » que recherche désormais Bruxelles pour « réduire les charges administratives et simplifier les règles de l’UE ». Dans ces annexes (2), l’on apprend que – à défaut d’être donc « simplificatrice » – cette future loi

(suite)

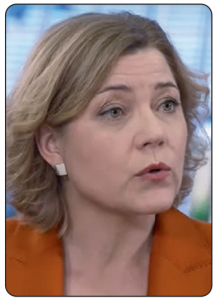

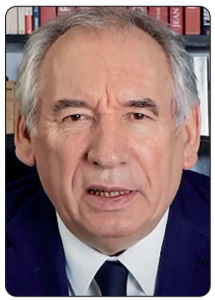

« La réforme de l’audiovisuel public, bien commun des Français, devra être conduite à son terme », a lancé François Bayrou (photo), l’actuel Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale prononcée le 14 janvier devant l’Assemblée nationale. Mais celui qui est aussi le maire de Pau n’en a rien dit de plus. Ayant obtenu ce feu vert qu’elle attendait, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a donné le coup d’envoi de la réforme lors de ses vœux le 27 janvier : « La gouvernance de notre audiovisuel public doit évoluer […]. Je mènerai ce projet à son terme d’ici l’été ».

« La réforme de l’audiovisuel public, bien commun des Français, devra être conduite à son terme », a lancé François Bayrou (photo), l’actuel Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale prononcée le 14 janvier devant l’Assemblée nationale. Mais celui qui est aussi le maire de Pau n’en a rien dit de plus. Ayant obtenu ce feu vert qu’elle attendait, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a donné le coup d’envoi de la réforme lors de ses vœux le 27 janvier : « La gouvernance de notre audiovisuel public doit évoluer […]. Je mènerai ce projet à son terme d’ici l’été ». Ursula von der Leyen entame depuis le 1er décembre son second mandat de cinq ans (2024-2029) à la présidence de la Commission européenne, dont le collège composé de vingt-sept membres – y compris elle-même (

Ursula von der Leyen entame depuis le 1er décembre son second mandat de cinq ans (2024-2029) à la présidence de la Commission européenne, dont le collège composé de vingt-sept membres – y compris elle-même (