Les « NFT » défraient la chronique. Ces actifs numériques générés par une blockchain font parler d’eux, depuis qu’un artiste a vendu aux enchères début mars une de ses œuvres numériques – ou plutôt le NFT associé – pour… 69,3 millions de dollars ! Mais la régulation de ces tokens reste à inventer.

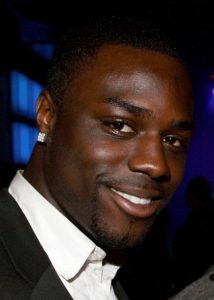

L’artiste américain Mike Winkelmann, alias Beeple ou Beeple Crap (1), est entré définitivement dans l’Histoire de l’art digital en voyant l’une de ses œuvres, une composition de 5.000 images numériques intitulée «Everydays: the First 5.000 Days », adjugée aux enchères chez Christie’s (2) le 11mars dernier plus de 69,3 millions de dollars, après une mise à prix de 100 dollars ! L’acquéreur, qui se cachait derrière le pseudonyme Metakovan, a révélé le 18mars (3) être Vignesh Sundaresan (photo), un Indien devenu millionnaire et angel investor dans la blockchain (4). Avec cette vente historique, l’œuvre est – tous arts confondus – la plus chère vendue du vivant de son auteur.

L’artiste américain Mike Winkelmann, alias Beeple ou Beeple Crap (1), est entré définitivement dans l’Histoire de l’art digital en voyant l’une de ses œuvres, une composition de 5.000 images numériques intitulée «Everydays: the First 5.000 Days », adjugée aux enchères chez Christie’s (2) le 11mars dernier plus de 69,3 millions de dollars, après une mise à prix de 100 dollars ! L’acquéreur, qui se cachait derrière le pseudonyme Metakovan, a révélé le 18mars (3) être Vignesh Sundaresan (photo), un Indien devenu millionnaire et angel investor dans la blockchain (4). Avec cette vente historique, l’œuvre est – tous arts confondus – la plus chère vendue du vivant de son auteur.