Le groupe de Patrick Drahi a traversé une année 2025 sous une pression extrême, à cause d’Altice France – maison mère du deuxième opérateur télécoms de l’Hexagone SFR – qui a dû se désendetter drastiquement, mais aussi d’Altice International et d’Altice USA en froid avec leurs créanciers.

Patrick Drahi (photo), président du groupe Altice, est « sous contrainte », comme on dit dans le monde impitoyable de la finance. Que cela soit pour Altice France (maison mère de SFR et de XpFibre), pour Altice International (Altice Portugal, Hot Telecommunication en Israël, Altice Dominicana en République Dominicaine) ou pour Altice USA (Cablevision/Optimum et Suddenlink/Optimum), l’empire télécoms du Franco-Israélien milliardaire n’est pas encore sorti d’affaire. Certes, le surendettement de ses trois sociétés a diminué grâce à des restructurations de dettes, des ventes d’actifs et des refinancements effectués en 2024 et 2025.

Patrick Drahi (photo), président du groupe Altice, est « sous contrainte », comme on dit dans le monde impitoyable de la finance. Que cela soit pour Altice France (maison mère de SFR et de XpFibre), pour Altice International (Altice Portugal, Hot Telecommunication en Israël, Altice Dominicana en République Dominicaine) ou pour Altice USA (Cablevision/Optimum et Suddenlink/Optimum), l’empire télécoms du Franco-Israélien milliardaire n’est pas encore sorti d’affaire. Certes, le surendettement de ses trois sociétés a diminué grâce à des restructurations de dettes, des ventes d’actifs et des refinancements effectués en 2024 et 2025.

Mais la situation reste périlleuse pour l’homme d’affaires aux multiples nationalités (né en 1963 au Maroc, le Français et Israélien est aussi Portugais). Même sa chaîne de télévision israélienne i24News, qu’il a créée en 2013 et dont la propriété a été transférée il y a un an d’Altice USA à sa holding personnelle Next Alt, est fragilisée par un déficit structurel – malgré une audience internationale (diffusée en hébreu, en arabe, en anglais et en français) qui a pu être boostée par la guerre à Gaza depuis octobre 2023. C’est le seul média qu’il lui reste, après avoir cédé en juillet 2024 Altice Média (BFMTV, RMC, …) à l’armateur français CMA CGM, détenu par la famille de Rodolphe Saadé, et à Merit France, la holding du couple Saadé, pour 1,55 milliard d’euros (1).

La fortune de Patrick Drahi a chuté via Next Alt

Domicilié fiscalement depuis un an en Israël, à Tel Aviv, boulevard Rothschild, via sa holding personnelle Next Alt (2) et non plus en Suisse – où il affirmait résider à Zermatt depuis 2019 mais où il fait l’objet depuis six ans d’un redressement fiscal colossal d’environ 7,5 milliards d’euros sur la période 2009-2016 (procédure judiciaire toujours en cours) –, Patrick Drahi est personnellement impacté financièrement par les déconvenues de son empire. Entre (suite)

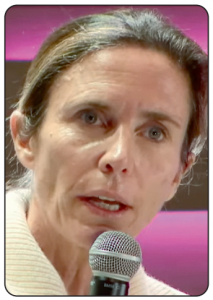

« Il est important d’apporter des clarifications sur des croyances, ou peut-être des raccourcis qui sont faits, par rapport à la nature de YouTube – lequel est bien spécifique, bien unique et pérenne puisque cela faire 20 ans que nous accompagnons et soutenons la création. Et cela veut dire d’abord par commencer à la protéger, avec un modèle économique », a déclaré Justine Ryst (photo), directrice générale YouTube France et Europe du Sud, le 8 novembre lors des 35es Rencontres cinématographiques de L’ARP (

« Il est important d’apporter des clarifications sur des croyances, ou peut-être des raccourcis qui sont faits, par rapport à la nature de YouTube – lequel est bien spécifique, bien unique et pérenne puisque cela faire 20 ans que nous accompagnons et soutenons la création. Et cela veut dire d’abord par commencer à la protéger, avec un modèle économique », a déclaré Justine Ryst (photo), directrice générale YouTube France et Europe du Sud, le 8 novembre lors des 35es Rencontres cinématographiques de L’ARP ( La bataille de l’audience dans le PAF – ce paysage audiovisuel français qui, décidément, n’en finit pas de se délinéariser en streaming, par-delà les fréquences hertziennes de la TNT dont l’audience s’érode (

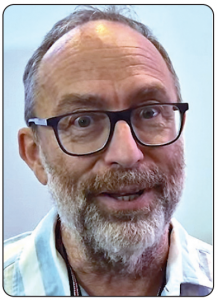

La bataille de l’audience dans le PAF – ce paysage audiovisuel français qui, décidément, n’en finit pas de se délinéariser en streaming, par-delà les fréquences hertziennes de la TNT dont l’audience s’érode ( Israël en guerre à Gaza, invasion de l’Ukraine par la Russie, politique, vaccination contre le covid19, réchauffement climatique, théories du genre, ou encore tout récemment meurtre de Charlie Kirk : les sujets sensibles voire épidermiques ne manquent pas sur Wikipedia, qui s’en tient aux faits, le plus souvent sourcés. Les traitements éditoriaux, qui sont effectués par 100.000 à 200.000 contributeurs « Wikipédiens » par mois dans le monde entier, peuvent agacer la partie la plus conservatrice et réactionnaire parmi les quelques 500 millions de visiteurs mensuels toutes versions confondues.

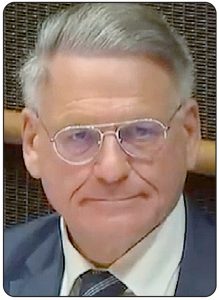

Israël en guerre à Gaza, invasion de l’Ukraine par la Russie, politique, vaccination contre le covid19, réchauffement climatique, théories du genre, ou encore tout récemment meurtre de Charlie Kirk : les sujets sensibles voire épidermiques ne manquent pas sur Wikipedia, qui s’en tient aux faits, le plus souvent sourcés. Les traitements éditoriaux, qui sont effectués par 100.000 à 200.000 contributeurs « Wikipédiens » par mois dans le monde entier, peuvent agacer la partie la plus conservatrice et réactionnaire parmi les quelques 500 millions de visiteurs mensuels toutes versions confondues. La vente par le groupe NRJ de sa chaîne Chérie 25 à CMA Média, filiale de l’armateur maritime CMA CGM (déjà propriétaire de BFMTV), s’est accélérée jeudi 24 juillet avec la signature d’un « protocole de cession, sous condition suspensive de l’obtention de l’agrément de l’Arcom ». Et ce, trois jours après l’obtention par la direction de NRJ d’un « avis favorable unanime » des instances représentatives du personnel. Pour la première fois depuis 20 ans – NRJ 12 ayant été la première chaîne du groupe à être lancée (en mars 2005) –, le groupe de Jean-Paul Baudecroux (photo), son PDG fondateur, ne devrait pas allumer la télévision pour la saison 2025-2026, du moins sur la TNT (

La vente par le groupe NRJ de sa chaîne Chérie 25 à CMA Média, filiale de l’armateur maritime CMA CGM (déjà propriétaire de BFMTV), s’est accélérée jeudi 24 juillet avec la signature d’un « protocole de cession, sous condition suspensive de l’obtention de l’agrément de l’Arcom ». Et ce, trois jours après l’obtention par la direction de NRJ d’un « avis favorable unanime » des instances représentatives du personnel. Pour la première fois depuis 20 ans – NRJ 12 ayant été la première chaîne du groupe à être lancée (en mars 2005) –, le groupe de Jean-Paul Baudecroux (photo), son PDG fondateur, ne devrait pas allumer la télévision pour la saison 2025-2026, du moins sur la TNT (