Influenceur, vidéaste, commentateur, journaliste, média, … Qui est au juste Hugo Travers ? Plus connu sous son pseudonyme Hugo Décrypte, il cumule 7,1 millions de followers sur TikTok, 5 millions d’abonnés sur Instagram ou encore 3,37 millions sur YouTube.

« Je le jure », ont été les premiers mots de Hugo Travers – en levant la main droite – en réponse au président de la « commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs »,de l’Assemblée nationale, qui l’invitait à prêter serment et « à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ». Connu sous son nom d’influenceur Hugo Décrypte (photo), le jeune homme de 28 ans a ainsi débuté son audition le 3 juin dernier. Il faisait partie des huit influenceurs interrogés sur leurs activités, et sur la filiale du chinois ByteDance.

« Je le jure », ont été les premiers mots de Hugo Travers – en levant la main droite – en réponse au président de la « commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs »,de l’Assemblée nationale, qui l’invitait à prêter serment et « à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ». Connu sous son nom d’influenceur Hugo Décrypte (photo), le jeune homme de 28 ans a ainsi débuté son audition le 3 juin dernier. Il faisait partie des huit influenceurs interrogés sur leurs activités, et sur la filiale du chinois ByteDance.

Dix journalistes encartés, à temps plein

« On est en effet présent en tant que média sur TikTok », explique d’emblée Hugo Travers, président de HDMedia, sa société par actions simplifiées à associé unique (1), qu’il a créée en octobre 2017 et enregistrée depuis décembre 2020 à Paris (2), avec comme activité principale (3) déclarée : « Production de films et de programmes pour la télévision ». Parmi tous les réseaux sociaux où « HugoDécrypte » (sa marque sans espace) diffuse ses vidéos d’actualité, c’est sur la plateforme de la filiale du chinois ByteDance qu’il (suite)

Pendant que le Premier ministre prononçait le 14 janvier sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale, dans laquelle il annonçait que « les conclusions des Etats généraux de l’information lancés par le président de la République devront être traduites [dans un texte législatif, ndlr] », Google et l’Alliance de la presse d’information générale (Apig) annonçaient le même jour le renouvellement de leur accord-cadre sur les droits voisins concernant plus de 160 publications sur près de 300 membres.

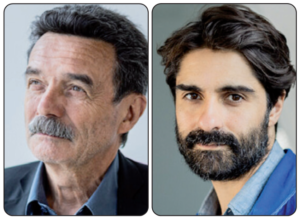

Pendant que le Premier ministre prononçait le 14 janvier sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale, dans laquelle il annonçait que « les conclusions des Etats généraux de l’information lancés par le président de la République devront être traduites [dans un texte législatif, ndlr] », Google et l’Alliance de la presse d’information générale (Apig) annonçaient le même jour le renouvellement de leur accord-cadre sur les droits voisins concernant plus de 160 publications sur près de 300 membres. S’il y a bien un journaliste de la rédaction de Mediapart qui aurait toute la légitimité pour succéder à Edwy Plenel (photo de gauche), président cofondateur du site de presse d’investigation lancé le 16 mars 2008, c’est bien Fabrice Arfi (photo de droite). Ayant intégré l’équipe dès le début, il est même qualifié de « fils spirituel » ou « frère d’armes » d’Edwy Plenel, tant pour avoir été tout de suite à ses côtés au service « Enquête » de Mediapart que pour avoir affronté les difficultés en révélant des affaires qui ont fait date (Bettencourt, Karachi, SarkozyKadhafi ou encore Cahuzac). Des révélations, certaines affaires d’Etat, qui sont devenues la marque de fabrique de ce journal en ligne par abonnement. Un modèle.

S’il y a bien un journaliste de la rédaction de Mediapart qui aurait toute la légitimité pour succéder à Edwy Plenel (photo de gauche), président cofondateur du site de presse d’investigation lancé le 16 mars 2008, c’est bien Fabrice Arfi (photo de droite). Ayant intégré l’équipe dès le début, il est même qualifié de « fils spirituel » ou « frère d’armes » d’Edwy Plenel, tant pour avoir été tout de suite à ses côtés au service « Enquête » de Mediapart que pour avoir affronté les difficultés en révélant des affaires qui ont fait date (Bettencourt, Karachi, SarkozyKadhafi ou encore Cahuzac). Des révélations, certaines affaires d’Etat, qui sont devenues la marque de fabrique de ce journal en ligne par abonnement. Un modèle. Cette pratique marketing de plus en plus courante, qui consiste pour un éditeur de site web – presse en ligne en tête – de publier des articles qui promeuvent – en échange d’une commission perçue par lui sur les ventes générées par son intermédiaire – des produits ou des services. Lorsque le lecteur de cet article de presse – sans forcément d’ailleurs savoir qu’il s’agit d’un contenu éditorial de type publirédactionnel pour telle ou telle marque – clique sur le lien d’affiliation et va jusqu’à acheter le bien (souvent en promotion alléchante), le journal perçoit des royalties commerciales.

Cette pratique marketing de plus en plus courante, qui consiste pour un éditeur de site web – presse en ligne en tête – de publier des articles qui promeuvent – en échange d’une commission perçue par lui sur les ventes générées par son intermédiaire – des produits ou des services. Lorsque le lecteur de cet article de presse – sans forcément d’ailleurs savoir qu’il s’agit d’un contenu éditorial de type publirédactionnel pour telle ou telle marque – clique sur le lien d’affiliation et va jusqu’à acheter le bien (souvent en promotion alléchante), le journal perçoit des royalties commerciales.