Attention : saturation ! C’est en creux ce qui ressort de l’étude annuelle de l’institut GfK sur le marché français des produits high-tech, lequel a reculé de 2 % en 2013 – à 15,4 milliards d’euros. Pas sûr que l’année 2014 fasse mieux. Avec de 5,9 à 6,5 appareils en moyenne dans les foyers, ces derniers sont déjà multi-équipés, voire sur-équipés.

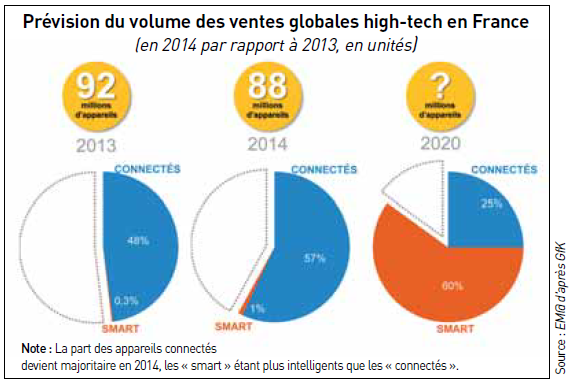

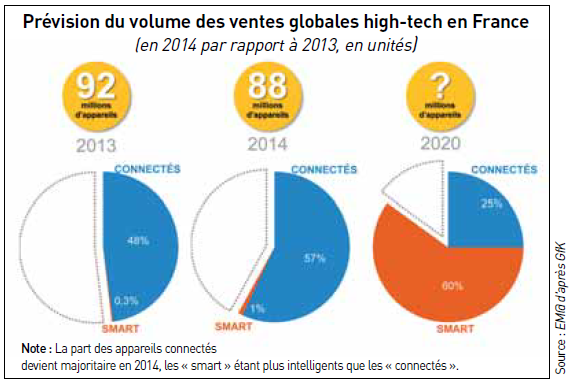

Il n’y a pas que la crise économique et la baisse du pouvoir d’achat qui brident le marché français de l’électronique grand public. Le suréquipement des foyers explique aussi la saturation de ce secteur aux multiples produits high-tech : smartphones, casques audio, tablettes, téléviseurs, ordinateurs portables, appareils photo numériques, imprimantes, stations d’écoute, webcams, barres de son, chaînes hifi multi-pièces, etc. Malgré un indice du moral des ménages en très légère hausse, les ventes sont dans l’ensemble à la baisse. Résultat : « La majorité des marchés est prise en étau entre une demande moindre et une concurrence interne. Depuis 2010, c’est un jeu à somme nulle », a souligné Julien Jolivet, directeur chez GfK. S’il s’est vendu 92 millions d’appareils l’an dernier, l’année 2014 devrait faire moins : 88 millions d’unités (-3,7 %). Et ce, malgré la part des appareils connectés qui deviennent pour la première fois majoritaires (voir graphique 1). « Représentant un achat sur deux de biens techniques en 2013, les produits connectés s’installent petit à petit dans nos quotidiens – soit actuellement déjà 5,9 appareils par foyer – et s’étendent maintenant aux autres univers de consommation », indique GfK. De son côté, Médiamétrie parle d’internautes « ultraconnectés » avec 6,5 écrans par foyer en moyenne.

Malgré la baisse du volume attendue cette année, l’institut GfK prend quand même le risque de tabler sur une hausse du chiffre d’affaires global 2014 à 15,6 milliards d’euros, contre tout juste 15,5 milliards l’an dernier (-2 % par rapport à 2012). « On ose annoncer une reprise de la croissance, si légère soit-elle, de 0,7%! », a lancé Matthieu Cortesse, autre directeur chez GfK, en précisant que les appareils télécoms constitueront la clé de la croissance pour 2014 (voir graphique 2). Déjà l’an dernier, seules la téléphonie (grâce aux smartphones) et les tablettes ont vu leur chiffre d’affaires croître malgré la guerre des prix. Tous les autres segments ont été en baisse. Mais la saturation dans les foyers menace aussi dans les téléphones mobiles, qui se sont vendus l’an dernier en France à 23,5 millions d’unités. Les tablettes sont elles aussi atteintes par le multi-équipement, même si seulement près de trois foyers français sur dix en sont équipés (selon GfK/ Médiamétrie) et même se sont vendus en 2013 – et pour la première fois – plus de tablettes (6,2 millions) que d’ordinateurs (4,8 millions).

Quant au roi des écrans, le poste de télévision, il continue de voir ses ventes baisser : quasiment tous les foyers (98 %) ont un écran principal. La marge de manœuvre des fabricants se trouve sur le second écran de télévision, mais la saturation se fait là aussi sentir avec la concurrence des tablettes comme second écran (multi-screen) dopé par la dé-linéarisation des programmes et l’offre grandissante de vidéos à la demande (VOD, catch up TV, bonus vidéo, …). « Un million d’écrans secondaires n’a pas été renouvelé au cours des deux dernières années », souligne l’étude. Résultat, avec 5,7 millions d’unités, il s’est encore moins vendu d’écrans de télévision en 2013, soit une chute de plus de 20 % sur un an. Pour que l’année 2014 retrouve véritablement le chemin de la croissance, en valeur à défaut de le faire en volume, GfK table les appareils connectés, voir les appareils smart – autrement dit plus intelligents que les premiers.

Quant au roi des écrans, le poste de télévision, il continue de voir ses ventes baisser : quasiment tous les foyers (98 %) ont un écran principal. La marge de manœuvre des fabricants se trouve sur le second écran de télévision, mais la saturation se fait là aussi sentir avec la concurrence des tablettes comme second écran (multi-screen) dopé par la dé-linéarisation des programmes et l’offre grandissante de vidéos à la demande (VOD, catch up TV, bonus vidéo, …). « Un million d’écrans secondaires n’a pas été renouvelé au cours des deux dernières années », souligne l’étude. Résultat, avec 5,7 millions d’unités, il s’est encore moins vendu d’écrans de télévision en 2013, soit une chute de plus de 20 % sur un an. Pour que l’année 2014 retrouve véritablement le chemin de la croissance, en valeur à défaut de le faire en volume, GfK table les appareils connectés, voir les appareils smart – autrement dit plus intelligents que les premiers.

Mais malgré le buzz autour de ces objets connectés depuis le CES de Las Vegas en janvier, ils sont en réalité « une goutte d’eau » (dixit GfK) dans le monde high-tech en France : 300.000 appareils smart ont été vendus en France en 2013 pour 64 millions d’euros. @

En clair. « Bien sûr », nous a répondu Pascal Rialland (photo), DG

En clair. « Bien sûr », nous a répondu Pascal Rialland (photo), DG