La souveraine numérique ne doit pas être le faux-nez de la préférence nationale ni contraire au droit de la concurrence sur le marché unique numérique européen. Donc, pas de discriminions fondées sur la nationalité, pas d’aides d’Etat aux entreprises nationales, pas de barrières nationales.

Une administration française ou une entreprise française ne peuvent pas dire : « Nous avons choisi un cloud français parce qu’il est français ». Ce serait contraire au droit de la concurrence. Ainsi, il serait contraire aux règles de l’Union européennes que la France interdise les fournisseurs non français uniquement parce qu’ils ne sont pas français, ou qu’elle réserve des marchés publics aux seules entreprises françaises, ou encore qu’elle subventionne massivement un acteur national sans justification européenne. C’est toute la difficulté de la « souveraineté numérique », pour chacun des Etats membres d’ailleurs.

Une administration française ou une entreprise française ne peuvent pas dire : « Nous avons choisi un cloud français parce qu’il est français ». Ce serait contraire au droit de la concurrence. Ainsi, il serait contraire aux règles de l’Union européennes que la France interdise les fournisseurs non français uniquement parce qu’ils ne sont pas français, ou qu’elle réserve des marchés publics aux seules entreprises françaises, ou encore qu’elle subventionne massivement un acteur national sans justification européenne. C’est toute la difficulté de la « souveraineté numérique », pour chacun des Etats membres d’ailleurs.

Pas de préférence nationale en Europe

La France essaie de ne pas tomber dans cet écueil, notamment lors que Bercy a annoncé le 26 janvier les créations d’un « Observatoire de souveraineté numérique » et d’un « Indice de résilience numérique ». Il s’agit, précise son directeur Clément Beaune (photo), Haut-commissaire à la Stratégie et au Plan (depuis un an), de « mesurer les dépendances pour renforcer l’autonomie stratégique française et européenne » et de « constituer un levier collectif pour renforcer l’autonomie technologique, la résilience et la compétitivité de la France et de l’Europe ». La souveraineté numérique que prône de plus en plus le gouvernement français – en réponse notamment à l’offensive du président des Etats-Unis Donald Trump contre les règlements européens dans le numérique – ne doit pas être franco-française, mais bien euro-compatible. Cela peut être « Je Choisis La French Tech », du nom du programme gouvernemental visant à « doubler d’ici 2027 le montant d’achat public et privé » vers les start-up françaises (1), à condition de (suite)

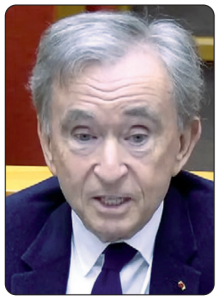

Dommage qu’il n’y ait pas eu, parmi les six « sections » de l’Académie des sciences morales et politiques, une intitulée « Information et Médias » pour accueillir – au « Fauteuil n°1 » – Bernard Arnault (photo), à l’occasion de son installation solennelle, le 12 janvier 2026, comme nouvel académicien de cette institution élitiste. Car le multimilliardaire du luxe – PDG de LVMH, habitué à être la première fortune de France (

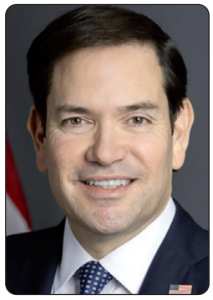

Dommage qu’il n’y ait pas eu, parmi les six « sections » de l’Académie des sciences morales et politiques, une intitulée « Information et Médias » pour accueillir – au « Fauteuil n°1 » – Bernard Arnault (photo), à l’occasion de son installation solennelle, le 12 janvier 2026, comme nouvel académicien de cette institution élitiste. Car le multimilliardaire du luxe – PDG de LVMH, habitué à être la première fortune de France ( « Le département d’Etat [américain] prend des mesures décisives contre cinq individus qui ont mené des efforts organisés pour contraindre les plateformes américaines à censurer, démonétiser et réprimer les points de vue américains auxquels elles s’opposent. Ces militants radicaux et ces ONG militarisées ont favorisé la répression de la censure par des Etats étrangers — dans chaque cas ciblant les orateurs américains et les entreprises américaines », avait lancé sans retenue Marco Rubio (photo), le secrétaire d’Etat américain à Washington (

« Le département d’Etat [américain] prend des mesures décisives contre cinq individus qui ont mené des efforts organisés pour contraindre les plateformes américaines à censurer, démonétiser et réprimer les points de vue américains auxquels elles s’opposent. Ces militants radicaux et ces ONG militarisées ont favorisé la répression de la censure par des Etats étrangers — dans chaque cas ciblant les orateurs américains et les entreprises américaines », avait lancé sans retenue Marco Rubio (photo), le secrétaire d’Etat américain à Washington (