En fait. Le 20 mai, la ministre de la Culture Rachida Dati a été auditionnée par la commission des finances de l’Assemblée nationale, sur le budget 2024. Elle a évoqué la proposition de loi sur l’audiovisuel public qu’elle veut voir « aboutir à l’été au plus tard ». Examen du texte ? « En juin », disait-elle le 7 mai.

En clair. Rachida Dati, ministre de la Culture depuis un an et demi sous successivement les gouvernements Attal, Barnier et aujourd’hui Bayrou, n’en démord pas : elle compte bien mener à son terme la réforme de l’audiovisuel public, avec à la clé la création de la holding France Médias qui détiendra la totalité du capital de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et de l’Institut national de l’audiovisuel (Ina). Et elle l’a remartelé le 20 mai devant la commission des finances (1) de l’Assemblée nationale : « Je souhaite, à l’instar de tout ce qui se passe en Europe, que les forces de l’audiovisuel public soient non seulement regroupées, rassemblées, pour qu’il y ait une stratégie de convergence, et cohérente, y compris s’agissant des financements, sans préjudice des entités existantes que l’on ne supprime[ra] pas. Je suis très claire. Et je souhaite que cette réforme puisse aboutir à l’été au plus tard » (2).

Le 7 mai dernier sur France Inter, lors de sa première interview depuis qu’elle avait échoué en avril à faire voter le projet de réforme de l’audiovisuel public à l’Assemblée nationale (car reporté sine die), la locataire de la rue de Valois (suite)

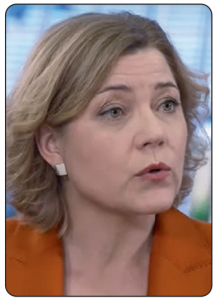

Faudrait-il vraiment interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ? La question fait l’objet d’un débat au niveau européen, depuis que la Norvège a proposé en octobre 2024 cette idée par la voix de son ancienne ministre de l’Enfance et de la Famille, Kjersti Toppe, à laquelle Lene Vågslid (photo) a succédé en février 2025. Lors de sa nomination, cette dernière a expliqué qu’elle reprenait à son compte cette idée : « Comme de nombreux parents, je suis également préoccupée par la sécurité numérique de nos enfants et j’ai hâte de continuer à travailler sur ce sujet et pour une limite d’âge de 15 ans sur les médias sociaux » (

Faudrait-il vraiment interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ? La question fait l’objet d’un débat au niveau européen, depuis que la Norvège a proposé en octobre 2024 cette idée par la voix de son ancienne ministre de l’Enfance et de la Famille, Kjersti Toppe, à laquelle Lene Vågslid (photo) a succédé en février 2025. Lors de sa nomination, cette dernière a expliqué qu’elle reprenait à son compte cette idée : « Comme de nombreux parents, je suis également préoccupée par la sécurité numérique de nos enfants et j’ai hâte de continuer à travailler sur ce sujet et pour une limite d’âge de 15 ans sur les médias sociaux » ( En 2018, le monde découvrait avec stupeur que Facebook avait permis la collecte illégale de données personnelles de plus de 87 millions d’utilisateurs par la société britannique Cambridge Analytica (

En 2018, le monde découvrait avec stupeur que Facebook avait permis la collecte illégale de données personnelles de plus de 87 millions d’utilisateurs par la société britannique Cambridge Analytica ( Le programme de travail de la Commission européenne pour 2025, présenté à Bruxelles le 11 février dernier, notamment au Parlement européen en vue de légiférer, est on ne peut plus clair : « La condition préalable la plus importante pour une économie numérique prospère est une infrastructure numérique fiable et de grande capacité. Par conséquent, le règlement sur les réseaux numériques créera des possibilités d’exploitation et de prestation de services transfrontalières, renforcera la compétitivité de l’industrie et améliorera la coordination du spectre [des fréquences, ndlr] ».

Le programme de travail de la Commission européenne pour 2025, présenté à Bruxelles le 11 février dernier, notamment au Parlement européen en vue de légiférer, est on ne peut plus clair : « La condition préalable la plus importante pour une économie numérique prospère est une infrastructure numérique fiable et de grande capacité. Par conséquent, le règlement sur les réseaux numériques créera des possibilités d’exploitation et de prestation de services transfrontalières, renforcera la compétitivité de l’industrie et améliorera la coordination du spectre [des fréquences, ndlr] ».