En fait. Le 11 juin, le ministère de la Culture a publié le bilan complet de sa démarche de « stratégie numérique culturelle » qui a duré deux ans (consultation publique et groupes de travail). Son « service du numérique » a identifié les défis à relever et un plan d’action alliant culture et numérique.

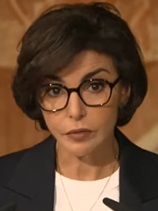

En clair. Le ministère de la Culture, passé en janvier 2024 sous la coupe de Rachida Dati (1), cherche à mettre en œuvre une nouvelle « politique culturelle » en tenant compte de l’« explosion des pratiques numériques », de la « transformation des formes de création », du « bouleversement des circuits de distribution », de la « modification des modèles économiques » ou encore des « difficultés à assurer un partage équitable de la valeur ». Par exemple, « les débats actuels autour des NFT, des technologies immersives et de l’intelligence artificielle montrent à quel point les nouveaux usages numériques interrogent ». C’est dans cet esprit que le rapport de la rue de Valois sur la « stratégie numérique culturelle » à mettre en œuvre a été publié le 13 juin dernier.

Ce document de 32 pages (2) assorti de huit fiches (3) pour un « plan d’actions » à mener (ou à poursuivre) d’ici fin 2024 et courant 2025, voire en 2026, a été élaboré durant deux ans par le « service numérique » (SNum) du ministère de la Culture. Ce SNum a été créé par un arrêté du 31 décembre 2020 (4) et, opérationnel depuis début 2021, est dirigé par depuis lors par Romain Delassus. En tant que « chef du SNum », il a tenu à souligner que « loin de vouloir construire un jardin à la française, ou de se positionner en donneur d’ordre vis-à-vis de l’écosystème culturel, l’objectif de cette démarche est au contraire de responsabiliser et d’aider chaque équipe et chaque établissement dans la construction de sa propre stratégie numérique ».