Avant même d’avoir reçu de Vivendi la notification de son projet de rachat du groupe Lagardère, laquelle devrait être lui être remise en septembre, la Commission européenne questionne depuis le début de l’année des acteurs et des organisations professionnelles pour mesurer l’impact « Vivendi-Lagardère ».

« Sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne », précisaient dans les mêmes termes les communiqués de Vivendi annonçant respectivement le 25 mai le succès de la première période de son OPA amicale sur les actions du groupe Lagardère (1) et le 14 juin la détention de 57,35 % du capital et 47,33 % des droits de vote du même groupe Lagardère (2). Le sort du projet de « rapprochement » de Vivendi et de Lagardère – déjà engagé par endroits et sans attendre l’aval des autorités antitrust – est en fait depuis des mois entre les mains de la Commission européenne. Bruxelles n’a en effet pas attendu que l’opération de contrôle lui soit notifiée – ce qui devrait être fait en septembre – pour questionner les acteurs des marchés potentiellement impactés par cette mégaopération de concentration dans l’édition et les médias. Depuis fin 2021, une « case team » est en place pour, sans tarder, « recueillir des informations auprès des parties notifiantes [en l’occurrence Vivendi , mais aussi Lagardère, ndlr] et des tiers, tels que leurs clients, leurs concurrents et leurs fournisseurs ». Durant cette phase de pré-notification, où les envois de questionnaires aux intéressés se multiplient pour procéder à des « tests de marché », les informations peuvent prendre la forme de griefs formulés par des concurrents présents sur ces marchés..

« Sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne », précisaient dans les mêmes termes les communiqués de Vivendi annonçant respectivement le 25 mai le succès de la première période de son OPA amicale sur les actions du groupe Lagardère (1) et le 14 juin la détention de 57,35 % du capital et 47,33 % des droits de vote du même groupe Lagardère (2). Le sort du projet de « rapprochement » de Vivendi et de Lagardère – déjà engagé par endroits et sans attendre l’aval des autorités antitrust – est en fait depuis des mois entre les mains de la Commission européenne. Bruxelles n’a en effet pas attendu que l’opération de contrôle lui soit notifiée – ce qui devrait être fait en septembre – pour questionner les acteurs des marchés potentiellement impactés par cette mégaopération de concentration dans l’édition et les médias. Depuis fin 2021, une « case team » est en place pour, sans tarder, « recueillir des informations auprès des parties notifiantes [en l’occurrence Vivendi , mais aussi Lagardère, ndlr] et des tiers, tels que leurs clients, leurs concurrents et leurs fournisseurs ». Durant cette phase de pré-notification, où les envois de questionnaires aux intéressés se multiplient pour procéder à des « tests de marché », les informations peuvent prendre la forme de griefs formulés par des concurrents présents sur ces marchés..

La DG Competition et Margrethe Vestager scrutent

Et les reproches sont nombreux, notamment dans le secteur de l’édition, où le numéro un français Hachette (Lagardère) est appelé à fusionner avec le numéro deux Editis (Vivendi). Avec leurs multiples maisons d’édition (Calmann-Lévy, Grasset, Stock, Fayard, JC Lattès, Livre de poche, Dunod, Larousse, Hatier, … côté Hachette Livre ; La Découverte, Plon, Perrin, Robert Laffont, Presses de la Cité, Le Cherche Midi, Bordas, Le Robert, … côté Editis), la prise de contrôle du groupe d’Arnaud Lagardère (photo) – lequel conserve 11,06 % du capital – par celui de Vincent Bolloré provoque une levée de boucliers. Car ces deux géants français du livre – édition et distribution – seront en position dominante voire en quasisituation de monopole en France si un feu vert était donné en l’état par les autorités antitrust. « Les lois (européennes) sont bien faites. Il y a des lois qui empêchent cette concentration (dans l’édition notamment) et elles seront respectées. Si l’on doit revendre des maisons d’édition, on le fera », a tenté de rassurer Arnaud Lagardère dans l’émission « Complément d’enquête » diffusée le 2 juin dernier sur France 2.

Vincent Bolloré contrôle et va notifier d’ici septembre

Et « comme c’est Vivendi qui prend le contrôle de Lagardère, c’est Vivendi qui présente son projet à la Commission européenne », a encore souligné Arnaud Lagardère, désormais PDG pour six ans de « son » groupe, contrôlé depuis fin mai par Vincent Bolloré (photo ci-contre). Une fois qu’en septembre Vivendi aura notifié – sans doute par voie électronique – son opération de rapprochement entre les deux groupes, la direction générale de la concurrence (DG Competition) disposera alors de vingt-cinq jours pour donner un avis sur cette transaction, délai pouvant être porté à trente-cinq jours si nécessaire. Etant donné les enjeux d’une telle opération de concentration et les inquiétudes qu’elle suscite, la Commission européenne – dont la commissaire à la concurrence est depuis 2014 la redoutée Margrethe Vestager (3) – devrait alors lancer enquête approfondie sur au moins quatre-vingt-dix jours, délai qui peut être porté à cent cinq jours si besoin était. Dans le cas présent, la décision ne serait pas attendue avant la fin de l’année mais plutôt début 2023. Dans sa notification à la Commission européenne, Vivendi proposera sans doute de vendre certains actifs dans l’édition. Encore faut-il que les « remèdes » à cette concentration suffisent. Rappelons qu’en janvier 2004, dans le sens inverse, la Commission européenne avait forcé le groupe Lagardère (Hachette Livre) à se délester de plus de la moitié des actifs de Vivendi Universal Publishing (ex- Havas (4)) qu’il comptait racheter depuis fin 2002 (5). Des filiales non cédées sont à l’époque venues constituer le nouveau groupe Editis, lequel fut racheté en 2018 par Vivendi.

Vingt ans plus tard, où cette fois Vivendi s’empare des actifs de Lagardère, la DG Competition ne manquera pas à nouveau de porter son analyse sur les « effets horizontaux, congloméraux et verticaux de cette opération ». Antoine Gallimard, PDG de Madrigall (groupe lui-même issu du rapprochement de Gallimard, Flammarion et Casterman) a, lui, débuté ses échanges en visioconférence dès fin décembre 2021 avec la case team de la DG Competition (6). Il est vent debout contre cette fusion Editis-Hachette et serait intéressé par l’édition scolaire où la domination du nouvel ensemble atteindrait son paroxysme.

Quelle que soit la décision à venir de la Commission européenne et de sa vice-présidente Margrethe Vestager sur ce dossier sensible, Vincent Bolloré et Arnaud Lagardère savourent le succès de l’OPA amicale. « Je suis très heureux de ce qui se passe », a indiqué ce dernier dans « Complément d’enquête ». Pour le premier, c’est un revirement de situation puisqu’en son groupe avait déclaré en avril 2020 à l’Autorité des marchés financiers (AMF) : « Vivendi n’a pas l’intention d’acquérir le contrôle de Lagardère ». En fait, c’est Arnaud Lagardère qui a fait changer d’avis le milliardaire breton : « J’ai pris la liberté d’appeler Vincent Bolloré mi-mars 2020, au tout début du confinement, a raconté le fils unique de Jean-Luc Lagardère, pour effectivement m’aider (en entrant au capital de Lagardère), ce qu’il a accepté. Je ne l’aurais pas appelé, il ne serait jamais entré et Vivendi ne serait jamais actionnaire du groupe (Lagardère) aujourd’hui. (…) A l’époque, mon ennemi – contrairement à ce que pensent beaucoup de gens qui se trompent – ce n’était pas Vincent Bolloré ni Bernard Arnault, mais Amber Capital ». Ce fonds d’investissement activiste britannique, qui fut un temps début 2020 le premier actionnaire du groupe Lagardère et très critique envers la gestion d’Arnaud Lagardère qu’il tenta de chasser de son statut de gérant de la société en commandite par actions Lagardère SCA. Cette structure juridique atypique permettait à Arnaud Lagardère de contrôler son groupe en n’en détenant alors que 7,3 % du capital. « C’est cet activiste-là que j’espérais d’abord pouvoir contrer », a-t-il rappelé. En revanche, le patron du groupe Lagardère n’est pas allé chercher Bernard Arnault. « C’est lui qui a appelé, d’abord notre banque d’affaires, pour dire qu’il était prêt à m’aider dans ma structure personnelle et non pas en-dessous. Donc, il n’y avait aucune déclaration de guerre, entre guillemets, d’un Bernard Arnault qui viendrait à l’assaut d’un Vincent Bolloré, lequel est mon ami et vient pour m’aider ». Le PDG de LVMH était d’ailleurs le meilleur ami de son père Jean-Luc Lagardère, ancien PDG de Matra, d’Hachette et d’Europe 1.

Fin mai, Vivendi a accordé à Arnaud Lagardère un mandat de PDG de six ans en promettant de « conserver l’intégrité » de son groupe devenu la société anonyme Lagardère SA – fini la SCA qui aura vécu près de 30 ans – et « de lui donner les moyens de se développer ». Arnaud est-il inquiet de ce que pourrait faire Vincent Bolloré de l’empire médiatique de Lagardère (Europe 1, le JDD, Paris-Match, CNews, Virgin Radio bientôt rebaptisée Europe 2, …) ? « Non, cela ne m’inquiète absolument pas. D’abord, parce que je suis là », a-t-il assuré. A 61 ans, le fils unique et l’héritier de l’empire Lagardère (317e plus grande fortune française, selon Challenges), va entamer une nouvelle vie professionnelle aux côtés des Bolloré. « Ma relation avec Vincent Bolloré et avec ses enfants, Cyrille et Yannick, est telle que nous allons poursuivre cette route assez longtemps », a-t-il dit, confiant en l’avenir.

Vincent Bolloré est censeur jusqu’au 14 avril 2023

Depuis avril 2018, Yannick Bolloré a remplacé à la présidence du conseil de surveillance de Vivendi le patriarche Vincent Bolloré (70 ans), lequel y est devenu en avril 2019 « censeur » dont le mandat court jusqu’au 14 avril 2023… non renouvelable. Et si le nom Lagardère devait disparaître comme entité économique ? « Bien sûr que je le regretterais, bien sûr, a-t-il confié dans “Complément d’enquête”. Mais s’il doit disparaître au profit d’un nom comme celui de Vincent Bolloré, j’en serais plutôt heureux. Ça ne me dérangerait pas. Et ça ne dérangerait pas mon père non plus ». Il y a près de dix ans, en mars 2013, Arnaud Lagardère assurait qu’il ne cèderait son groupe « à quelque prix que ce soit ». @

Charles de Laubier

près le tribunal de l’Union européenne au Luxembourg, les cocotiers sous le soleil d’Hawaï pour son Snapdragon Summit… Qualcomm – numéro un mondial des micro-processeurs pour smartphones et tablettes – peut continuer à conforter sa position dominante sur ce marché colossal. La Commission européenne a décidé de ne pas faire appel de l’arrêt annulant le 15 juin 2022 l’amende de 997,4 millions d’euros qu’elle avait infligée en janvier 2018 au fabricant américain de puces pour abus de position dominante, en pratiquant avec Apple des « tarifs d’exclusivité » (

près le tribunal de l’Union européenne au Luxembourg, les cocotiers sous le soleil d’Hawaï pour son Snapdragon Summit… Qualcomm – numéro un mondial des micro-processeurs pour smartphones et tablettes – peut continuer à conforter sa position dominante sur ce marché colossal. La Commission européenne a décidé de ne pas faire appel de l’arrêt annulant le 15 juin 2022 l’amende de 997,4 millions d’euros qu’elle avait infligée en janvier 2018 au fabricant américain de puces pour abus de position dominante, en pratiquant avec Apple des « tarifs d’exclusivité » ( Les opérateurs télécoms européens – la plupart historiques (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Telecom Italia/Tim, British Telecom/BT, …) et membres de l’organisation bruxelloise Etno (

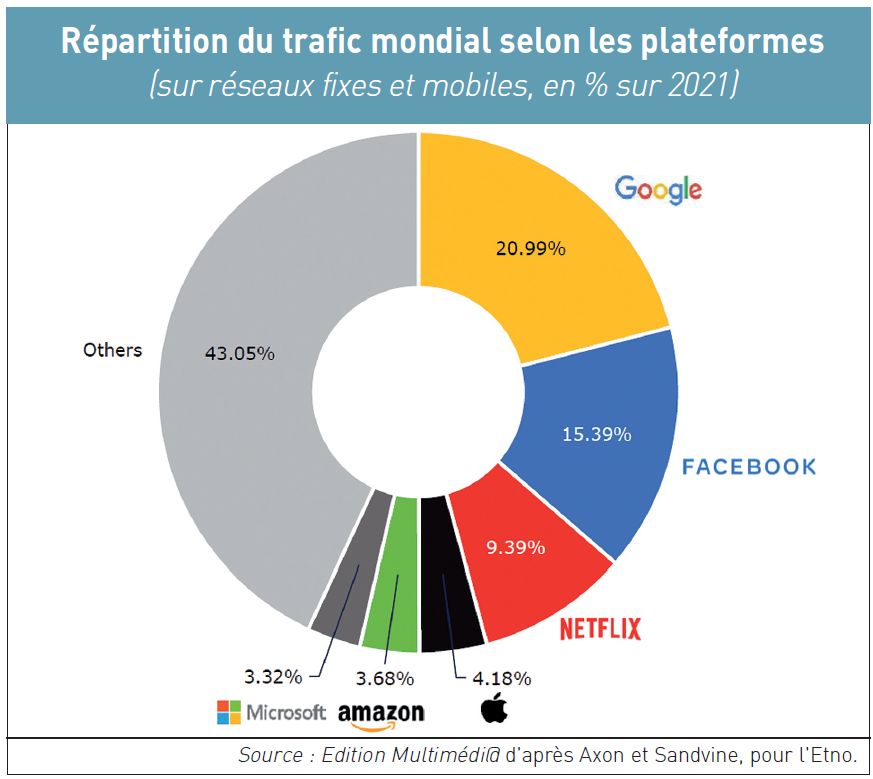

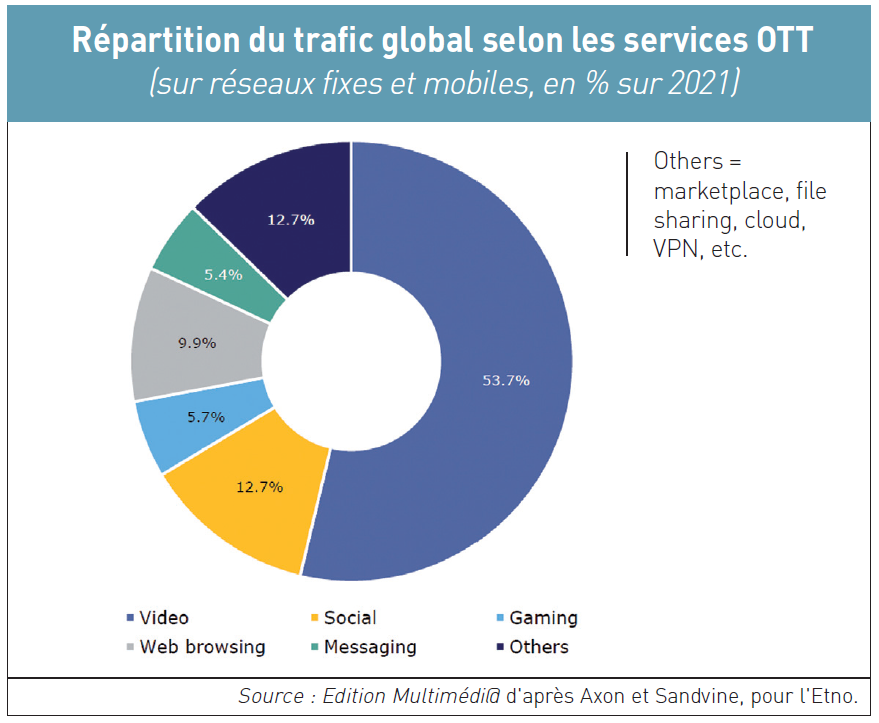

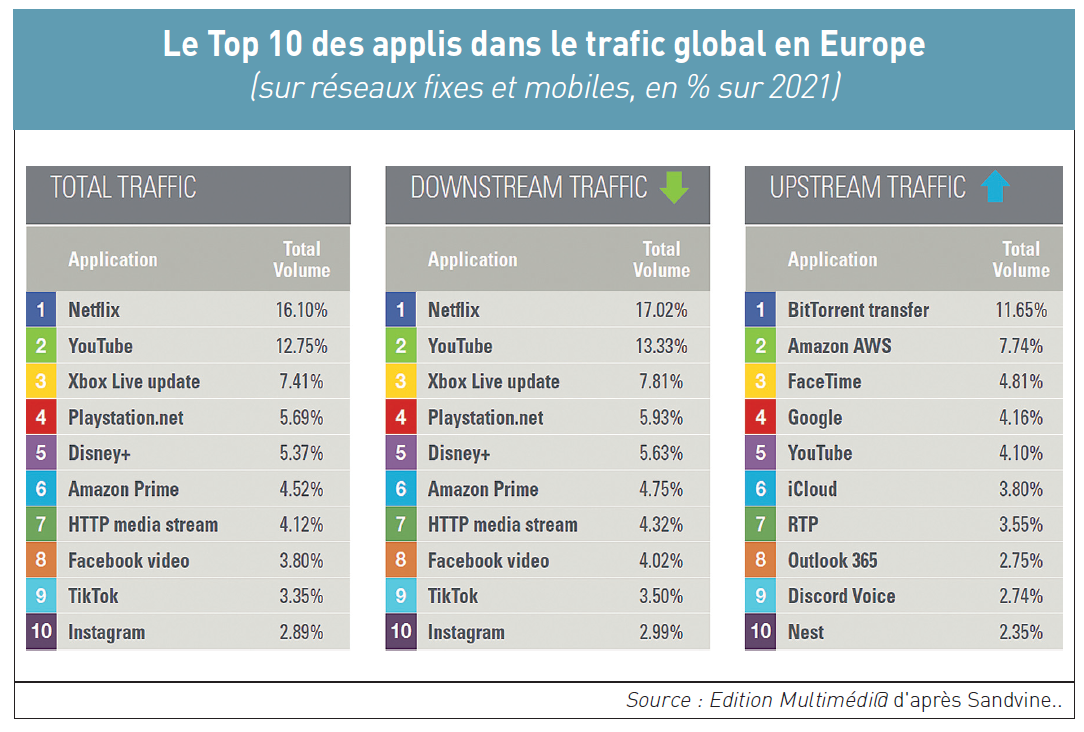

Les opérateurs télécoms européens – la plupart historiques (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Telecom Italia/Tim, British Telecom/BT, …) et membres de l’organisation bruxelloise Etno (