Depuis le 23 mai, le PDG cofondateur de Facebook – Mark Zuckerberg – est accusé d’avoir pris directement la décision qui a porté atteinte à la protection des données, provoquant le scandale « Cambridge Analytica » de 2016. Le procureur de Washington D.C. lui demande des dommages et intérêts.

Six ans après le scandale « Cambridge Analytica » qui a cloué au pilori la société britannique du même nom pour fuite massive en 2016 de données personnelles dans la campagne présidentielle de Donald Trump, voici que Mark Zuckerberg fait lui-même l’objet d’une plainte. Après le refus d’un juge en mars dernier que le PDG de Facebook soit cité comme témoin (1) dans la procédure engagée en 2018 contre le numéro un des réseaux sociaux (2), le procureur général du District de Columbia (Washington), Karl Racine (photo), remonte au créneau en poursuivant cette fois « Zuck » en l’accusant d’être directement responsable. Il demande à la justice de le condamner à verser des dommages et intérêts.

Six ans après le scandale « Cambridge Analytica » qui a cloué au pilori la société britannique du même nom pour fuite massive en 2016 de données personnelles dans la campagne présidentielle de Donald Trump, voici que Mark Zuckerberg fait lui-même l’objet d’une plainte. Après le refus d’un juge en mars dernier que le PDG de Facebook soit cité comme témoin (1) dans la procédure engagée en 2018 contre le numéro un des réseaux sociaux (2), le procureur général du District de Columbia (Washington), Karl Racine (photo), remonte au créneau en poursuivant cette fois « Zuck » en l’accusant d’être directement responsable. Il demande à la justice de le condamner à verser des dommages et intérêts.

Dommages et intérêts demandés à « Zuck »

L’affaire retentissante « Cambridge Analytica », qui avait notamment porté sur l’utilisation illégale de 70 millions de comptes de Facebook aux Etats-Unis pour influencer en 2016 l’élection présidentielle américaine, a déjà valu à la firme de Menlo Park (Californie) 5 milliards de dollars d’amende infligés en juillet 2019 par la FTC (3). Cambridge Analytica a aussi manipulé des données personnelles lors de la campagne pour ou contre le Brexit au Royaume-Uni.

Cette nouvelle plainte à Washington D.C. s’attaque pour la première fois à Mark Zuckerberg en personne, en tant que PDG du groupe Meta Platforms (maison mère de Facebook depuis octobre 2021). Cette assignation en justice, déposée le 23 mai dernier par le procureur Karl Racine, démontre – preuves à l’appui – que le patron de Facebook était décisionnaire dans la tromperie des utilisateurs et la violation de loi américaine sur la protection des consommateurs. « Le District de Columbia est en possession d’éléments de preuve qui démontrent à la fois le bien-fondé de (…) la responsabilité personnelle de M. Zuckerberg et de ses violations de la CPPA [à savoir le California Consumer Privacy Act (CCPA) de 2018]», assure l’auteur de la plainte, qui demande au tribunal « réparation » en condamnant le PDG à « verser un dédommagement ou des dommages et intérêts » (4). Karl Racine, qui demande en outre de lui « infliger des sanctions civiles », explique que le groupe Facebook – « sous la direction » de Mark Zuckerberg – a modifié son business model parce qu’il a reconnu que son réseau social au « F » blanc sur fond bleu pourrait être encore plus rentable s’il pouvait exploiter et vendre – « auprès de tiers » – la capacité d’influencer de manière fiable le comportement de ses utilisateurs. Facebook a encouragé – « et, parfois, en collaboration avec (eux) » – des développeurs et des chercheurs afin de recueillir et d’analyser les données des utilisateurs de Facebook pour qu’ils puissent mieux apprendre à manipuler les humeurs de ces 2,9 milliards « d’amis » (à ce jour) et influencer leurs achats et même la manière dont ils votent. « Plus le Facebook de Zuckerberg attise la division et la polarisation, déstabilise les démocraties, amplifie les génocides et a une incidence sur la santé mentale des utilisateurs, plus Facebook et ses dirigeants gagnent de l’argent. Compte tenu des milliards de dollars en jeu, et n’ayant aucun égard envers les personnes qu’il prétend servir, Facebook – sous la direction de Zuckerberg – a décidé de cacher ces problèmes le plus longtemps possible, y compris en induisant intentionnellement en erreur les utilisateurs de Facebook ainsi que le public, la presse et les dirigeants politiques », dénonce le procureur général. A l’origine du mal : la décision prise en 2010 par Facebook – « encore une fois une idée de Zuckerberg » – d’ouvrir la plateforme Facebook à des tiers. C’est à partir de là que tout commence, Facebook ayant persuadé des développeurs externes de créer des applications accrocheuses pour le réseau social, « en dirigeant encore plus d’utilisateurs et de données d’utilisateurs vers la plateforme ». Ce détournement de user data s’est fait par des « portes latérales » (side doors) au sein des applications elles-mêmes. Et Karl Racine d’enfoncer le clou : « Etant donné que la plateforme de Facebook a été conçue pour permettre les abus, la société de Zuckerberg a fonctionné en grande partie sans mesures de protection appropriées pour protéger les utilisateurs : l’application des règles était laxiste, l’examen des violations des applications était incohérent ou subjectif, et les règles elles-mêmes étaient floues et déroutantes. Mais en 2018, le monde a appris cette imposture ».

Wylie et Kaiser : lanceurs d’alerte en 2018

La politique laxiste de « Zuck » dans la soi-disant protection des données personnelles éclate au grand jour en mars 2018 (voir encadré page suivante). « Ce qui est le plus troublant, c’est que Facebook s’est penché sur (l’activité de) Cambridge Analytica et a déterminé qu’elle présentait un risque pour les données des consommateurs, mais a choisi d’enterrer ces préoccupations plutôt que de les arrêter, car cela aurait pu nuire au résultat net de Facebook (et de Zuckerberg) », fustige encore le procureur général. Karl Racine appelle la justice à tenir pour responsable Mark Zuckerberg en personne dans la violation des lois américaines sur la protection des données des utilisateurs de Facebook. Le cofondateur de Facebook, dont il est le PDG (membre du conseil d’administration), est citoyen américain résidant à Palo Alto (en Californie). Tandis que le siège social du groupe Meta (Facebook jusqu’en octobre 2021) est situé à Menlo Park, dans le même Etat. « Depuis 2012, Zuckerberg est président du conseil d’administration de Facebook et contrôle environ 60 % des actions avec droit de vote », est-il rappelé.

La responsabilité du PDG est engagée

Selon Forbes, et au moment où nous écrivons ces lignes, « Zuck » est la 15e personne la plus riche du monde avec un patrimoine professionnel de 70,1 milliards de dollars (5). Depuis la création de « TheFacebook » le 4 février 2004 à l’université d’Harvard et le lancement de Facebook le 1er août 2005, l’encore jeune homme – 38 ans depuis le 14 mai 2022 – est le responsable en chef des opérations quotidiennes de Facebook, de sa stratégie produit et de ses pratiques – « y compris les actes et les pratiques énoncés dans la présente plainte ». Lorsqu’il sera entendu à Washington D.C. dans le cadre de cette nouvelle procédure judiciaire, ce ne sera pas la première fois qu’il répondra aux allégations de ce district, comme il a pu le faire aussi devant les agences fédérales (FTC et FCC) ou le Congrès américain.

Si l’affaire « Cambridge Analytica » porte sur l’année 2016, avant d’être révélée en 2018, elle trouve ses origines dès 2013 : en novembre de cette année-là, Aleksandr Kogan – chercheur scientist affilié à l’Université de Cambridge – et son entreprise Global Science Research (GSR) ont lancé une application-tierce sur la plateforme Facebook, appli ludique de quizz baptisée « This is Your Digital Life » et capable de collecter des données personnelles pour générer un profil de personnalité. L’année suivante, le jeune Américain d’origine moldave (36 ans aujourd’hui) a conclu un accord avec Cambridge Analytica – cabinet d’experts-conseils politiques basé à Londres, auprès de candidats américains ou d’ailleurs – pour lui vendre les données recueillies par son application : 87 millions de consommateurs Facebook, dont près de la moitié résidents du district de Washington. « Plutôt que de faire de telles divulgations significatives [sur ces agissements dont ils avaient connaissance, et en violation de leurs propres règles], Facebook et Zuckerberg ont plutôt profité de Kogan et de Cambridge Analytica – utilisant abusivement des données de consommation volées – en vendant des millions de dollars d’espaces publicitaires à Cambridge Analytica et pour les campagnes des candidats à la présidence lors des élections de 2016 », accuse le procureur général Karl Racine. Mark Zuckerberg est même allé jusqu’à prétendre que la vie privée n’est plus une « norme sociale » parce que « les gens se sont vraiment mis à l’aise non seulement (avec le fait) de partager plus d’informations et d’autres types de renseignements, mais aussi de communiquer plus ouvertement et avec plus de monde » (6). La responsabilité et la culpabilité du patron actionnaire de Facebook – maintenant de Meta – ne fait aucun doute, d’après les détails donnés par le procureur : « Au sein de Facebook, Zuckerberg a supervisé directement le développement de produits et les travaux d’ingénierie qui exposaient les données des consommateurs à des abus : Zuckerberg est responsable de la plateforme Facebook et est en mesure d’annuler toute décision prise par l’entreprise. (…) Et, contrairement à ses déclarations publiques, Zuckerberg avait l’intention de trouver un moyen de tirer parti des changements apportés à la plateforme pour amasser plus de données — et donc plus d’argent — pour Facebook ». Le raisonnement est implacable et accablant pour le geek devenu très tôt multimilliardaire. Pour illustrer la responsabilité de « Zuck », Karl Racine cite longuement un de ses e-mails internes – daté celui-là du 19 novembre 2012 – près de dix ans déjà – où le patron conclut : « Le but de la plateforme est de lier l’univers de toutes les applications sociales ensemble afin que nous puissions permettre beaucoup plus de partage et rester toujours le hub social central. Je pense que cela trouve le juste équilibre entre l’ubiquité, la réciprocité et le bénéfice ».

10 ans de mensonges et de tromperies

Cela fait au moins depuis dix ans que Mark Zuckerberg était au courant des « risques » de sa plateforme « ouverte » sur la vie privée des « amis », où les amis de mes amis sont mes amis – «mais il n’a pas agi », alors qu’« il était conscient des risques posés (mais) il a activement ignoré ces risques ». Car le partage de données est au cœur du business model et la principale source de revenus (y compris publicitaire) de Facebook. « En tant que tel, Zuckerberg a participé, dirigé, géré, ou autrement connu – et avait le pouvoir de contrôler – les actions incohérentes de Facebook concernant la vie privée, y compris les pratiques commerciales trompeuses, les fausses déclarations et les ambiguïtés qui contreviennent à la loi sur la protection des consommateurs », conclut le procureur. La parole est maintenant à la défense. @

Charles de Laubier

ZOOM

L’affaire « Facebook » éclate au grand jour en mars 2018

Le scandale «Cambridge Analytica » a été révélée le samedi 17 mars 2018 par le quotidien américain The New York Times aux Etats-Unis et par l’hebdomadaire dominicale britannique The Observer en Grande-Bretagne – ce dernier ayant le même propriétaire que le quotidien The Guardian, lui aussi contributeur (7). Ces trois journaux se sont appuyés sur les informations d’un Canadien, Christopher Wylie, qui s’est présenté alors comme le lanceur d’alerte de cette affaire (8). Mais il n’est pas le seul ancien collaborateur de Cambridge Analytica à avoir parlé puisque l’Américaine Brittany Kaiser a elle aussi fait des révélations (9) qui ont aussi fait l’effet d’une bombe (10). @

« TikTok fait au premier semestre 2022 une progression fulgurante, qui représente deux tiers de la croissance de la publicité en ligne sur les réseaux sociaux », a souligné Sylvia Tassan Toffola (photo), présidente du SRI, le syndicat français des régies Internet, lors de la présentation le 12 juillet de son Observatoire de l’e-pub. La filiale du groupe chinois ByteDance profite en France comme ailleurs de la croissance exponentielle des vidéos de courte durée sur les réseaux sociaux. TikTok en est un précurseur dans le monde, Instagram, Snap et YouTube ayant par la suite adopté des formats similaires.

« TikTok fait au premier semestre 2022 une progression fulgurante, qui représente deux tiers de la croissance de la publicité en ligne sur les réseaux sociaux », a souligné Sylvia Tassan Toffola (photo), présidente du SRI, le syndicat français des régies Internet, lors de la présentation le 12 juillet de son Observatoire de l’e-pub. La filiale du groupe chinois ByteDance profite en France comme ailleurs de la croissance exponentielle des vidéos de courte durée sur les réseaux sociaux. TikTok en est un précurseur dans le monde, Instagram, Snap et YouTube ayant par la suite adopté des formats similaires.

Six ans après le scandale « Cambridge Analytica » qui a cloué au pilori la société britannique du même nom pour fuite massive en 2016 de données personnelles dans la campagne présidentielle de Donald Trump, voici que Mark Zuckerberg fait lui-même l’objet d’une plainte. Après le refus d’un juge en mars dernier que le PDG de Facebook soit cité comme témoin (

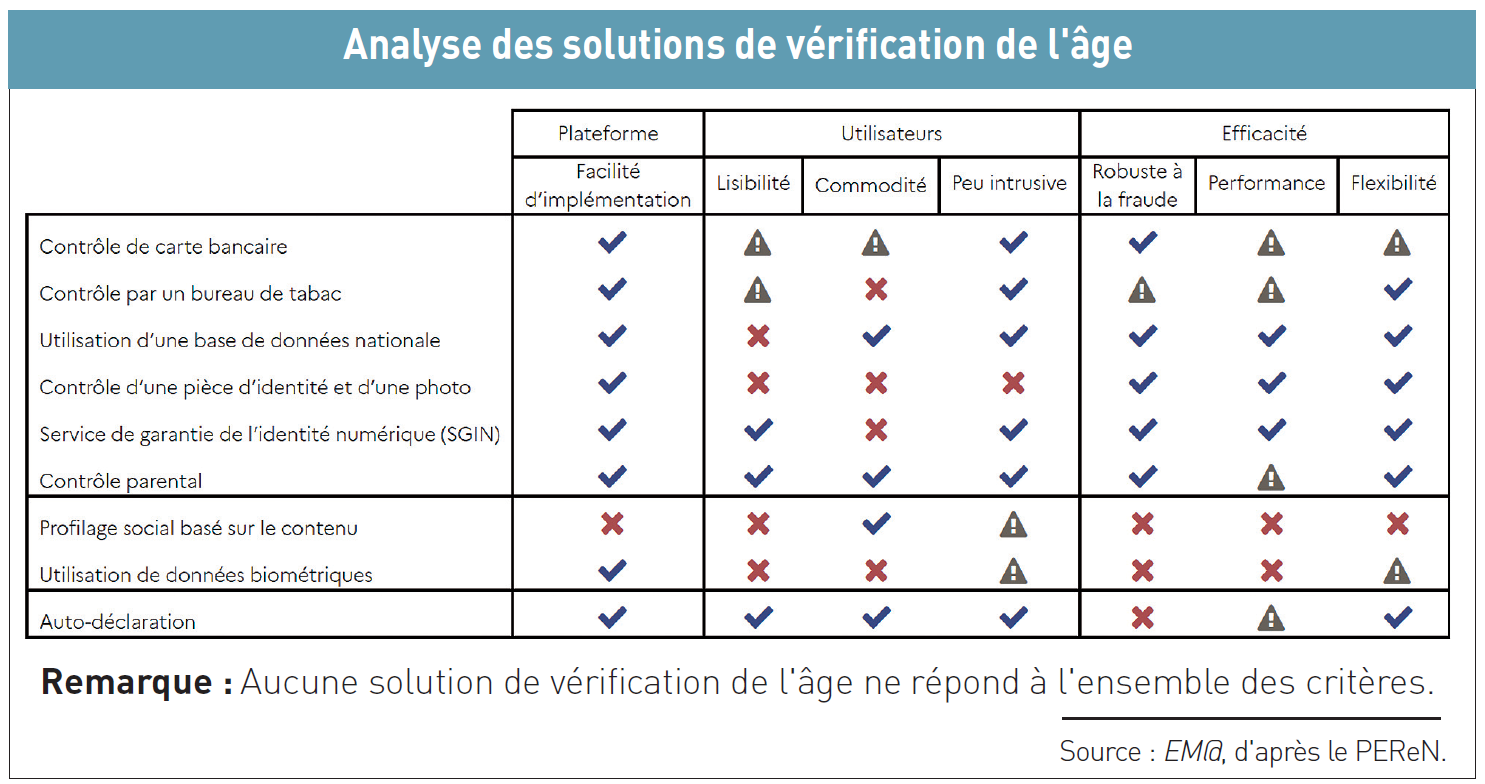

Six ans après le scandale « Cambridge Analytica » qui a cloué au pilori la société britannique du même nom pour fuite massive en 2016 de données personnelles dans la campagne présidentielle de Donald Trump, voici que Mark Zuckerberg fait lui-même l’objet d’une plainte. Après le refus d’un juge en mars dernier que le PDG de Facebook soit cité comme témoin ( Cela fait un an que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a publié – le 9 juin 2021 – huit recommandations pour « renforcer la protection des mineurs en ligne » (

Cela fait un an que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a publié – le 9 juin 2021 – huit recommandations pour « renforcer la protection des mineurs en ligne » (

L’organe des régulateurs européens des télécoms, appelé en anglais le Berec (

L’organe des régulateurs européens des télécoms, appelé en anglais le Berec (