L’ultra-haute définition audiovisuelle poursuit sa croissance sur le marché mondial des téléviseurs et autres équipements (lecteur Blu-ray, écran d’ordinateur, vidéoprojecteur, console de jeu, smartphone, …). Mais les différents formats UHD, 4K ou HDR embrouillent les consommateurs.

Difficile de s’y retrouver dans la jungle des formats de UHD (Ultra High Definition), appelée aussi 4K (si 3840 x 2160 pixels), HDR (High Dynamic Range). Car il y a la résolution dite spatiale (le plus grand nombre de pixels possible), comme pour l’UHD 4K, et la résolution dite couleur correspondant à la palette chromatique et au contraste (les pixels sont optimisés), comme l’HDR10 ou le Dolby Vision. Sans parler de la résolution dite temporelle (nombre d’images par seconde), allant de 24 à 60 IPS (voire jusqu’au record de 500 IPS dans le gaming). La multiplicité des formats brouille les pistes.

Difficile de s’y retrouver dans la jungle des formats de UHD (Ultra High Definition), appelée aussi 4K (si 3840 x 2160 pixels), HDR (High Dynamic Range). Car il y a la résolution dite spatiale (le plus grand nombre de pixels possible), comme pour l’UHD 4K, et la résolution dite couleur correspondant à la palette chromatique et au contraste (les pixels sont optimisés), comme l’HDR10 ou le Dolby Vision. Sans parler de la résolution dite temporelle (nombre d’images par seconde), allant de 24 à 60 IPS (voire jusqu’au record de 500 IPS dans le gaming). La multiplicité des formats brouille les pistes.

Confus malgré les 10 ans de l’UHD Alliance

Le 5 décembre dernier, l’association UHD Partners France, présidée par Laurent Villaume (photo de droite), a dressé son état des lieux annuel de l’avancée de l’ultrahaute définition dans l’Hexagone. Si l’on peut regretter qu’elle ne fasse pas plus œuvre de pédagogie pour permettre de s’y retrouver dans tous ces formats et résolutions, sa présentation a le mérite de mettre un coup de projecteur sur la 4K ou ses équivalents. « En pratiquement moins de dix ans, l’UHD 4K est devenue une réalité incontournable : plus de 75 % des foyers français sont équipés de téléviseurs compatibles ; le son en haute résolution immersif poursuit son implantation rapide [Dolby Atmos ou DTS:X sur les téléviseurs, les barres de son ou encore les DVD Blu-ray, ndlr] ; les ventes de disques BD[Blu-ray Disc, ndlr] UHD 4K ont dépassé celles des DVD aux Etats-Unis ; la TNT commence à diffuser en UHD – avec France 2 et France 3 », s’est félicité Laurent Villaume. L’association qu’il préside, l’UHD Partners France dont le siège social est domicilié à Dreux, est en cheville avec l’organisation américaine UHD Alliance, basée, elle, en Californie à Fremont et présidée par Bill Baggelaar (photo de gauche), ex-directeur de la technologie chez Sony Pictures Entertainment pendant une douzaine d’années – où il a travaillé sur (suite)

Le Syndicat national de l’édition (SNE), qui regroupe les grands groupes de maisons d’édition (Hachette Livre, Editis, MediaParticipations, Madrigall, …) parmi plus de 700 membres, a débaptisé ses « Assises du livre numérique » – qui existaient depuis 2008 – pour les renommer « Nouvelles Assises du livre et de l’édition ». Fini ce rendez-vous dédié aux ebooks, place aux questions sur le livre en général et à ses innovations en particulier. Le thème de la première édition de ces nouvelles assises (

Le Syndicat national de l’édition (SNE), qui regroupe les grands groupes de maisons d’édition (Hachette Livre, Editis, MediaParticipations, Madrigall, …) parmi plus de 700 membres, a débaptisé ses « Assises du livre numérique » – qui existaient depuis 2008 – pour les renommer « Nouvelles Assises du livre et de l’édition ». Fini ce rendez-vous dédié aux ebooks, place aux questions sur le livre en général et à ses innovations en particulier. Le thème de la première édition de ces nouvelles assises ( Les Bourses et les indices boursiers s’en sont donnés à cœur-joie à partir du 24 octobre 2025 en atteignant pour plusieurs d’entre eux des records en clôture. Cette euphorie des investisseurs – bien qu’un recul boursier ait été constaté début novembre – est intervenue dans un climat commercial apaisé entre les Etats-Unis et d’autres pays dans le monde, Chine en tête. Donald Trump (photo de gauche) et Xi Jinping (photo de droite) faisant la pluie et le beau temps sur les affaires, l’accord commercial conclu le 30 octobre (

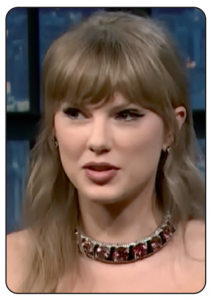

Les Bourses et les indices boursiers s’en sont donnés à cœur-joie à partir du 24 octobre 2025 en atteignant pour plusieurs d’entre eux des records en clôture. Cette euphorie des investisseurs – bien qu’un recul boursier ait été constaté début novembre – est intervenue dans un climat commercial apaisé entre les Etats-Unis et d’autres pays dans le monde, Chine en tête. Donald Trump (photo de gauche) et Xi Jinping (photo de droite) faisant la pluie et le beau temps sur les affaires, l’accord commercial conclu le 30 octobre ( Le dernier coup d’éclat en date de Taylor Swift (photo) est la sortie le 3 octobre 2025 de son album « The Life of a Showgirl », accompagné d’un film intitulé « Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl », lequel a été projeté durant trois jours dans des centaines de salles de cinéma du circuit américain AMC aux Etats-Unis et des milliers d’autres salles obscures via des distributeurs partenaires, y compris en Europe – dont la France (UGC, Pathé, CGR, …) – et dans le reste du monde. Selon Box Office Mojo, le film a engrangé dans le monde plus de 50 millions de dollars en un week-end (

Le dernier coup d’éclat en date de Taylor Swift (photo) est la sortie le 3 octobre 2025 de son album « The Life of a Showgirl », accompagné d’un film intitulé « Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl », lequel a été projeté durant trois jours dans des centaines de salles de cinéma du circuit américain AMC aux Etats-Unis et des milliers d’autres salles obscures via des distributeurs partenaires, y compris en Europe – dont la France (UGC, Pathé, CGR, …) – et dans le reste du monde. Selon Box Office Mojo, le film a engrangé dans le monde plus de 50 millions de dollars en un week-end (