Binance, numéro un mondial des plateformes d’échange de cryptomonnaies, s’est fait pirater début octobre. Le Sino-Canadien Changpeng Zhao, son PDG cofondateur devenu milliardaire, aurait sans doute rêvé meilleur événement pour les cinq ans de sa licorne. Qu’à cela ne tienne, il accélère et compte sur Paris.

Quand la plus grande plateforme mondiale d’échange de cryptomonnaies se fait pirater, en plus du krach des bitcoin, ether, ripple et autres dogecoin de cet été, cela n’augure rien de bon dans l’esprit du public pour l’avenir des monnaies numériques. Surtout qu’elles sont censées être sécurisées et certifiées par leur blockchain, ces réseaux décentralisés, cryptés et capables d’authentifier la détention et les échanges d’actifs numériques. Ainsi, Binance – le numéro un mondial de cette finance décentralisée (DeFi (1)) – s’est fait « hacker » dans la nuit du 6 au 7 octobre 2022. Le pirate a pu s’emparer de l’équivalent de 100 millions voire 110 millions de dollars sur le demimilliard de dollars que celui-ci comptait détourner en BNB (2), la cryptomonnaie de Binance. Celle-ci fonctionne sur la blockchain Binance Smart Chain (BSC) depuis septembre 2020, après avoir été lancée comme token sur Ethereum il y a cinq ans, au moment du démarrage de la plateforme d’échange de cryptomonnaies. Plus de peur que de mal pour cette licorne sans frontières – la start-up Binance n’est pas (encore) cotée mais elle est valorisée 300 milliards de dollars (3) – qui a réalisé l’an dernier plus de 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires (4).

Quand la plus grande plateforme mondiale d’échange de cryptomonnaies se fait pirater, en plus du krach des bitcoin, ether, ripple et autres dogecoin de cet été, cela n’augure rien de bon dans l’esprit du public pour l’avenir des monnaies numériques. Surtout qu’elles sont censées être sécurisées et certifiées par leur blockchain, ces réseaux décentralisés, cryptés et capables d’authentifier la détention et les échanges d’actifs numériques. Ainsi, Binance – le numéro un mondial de cette finance décentralisée (DeFi (1)) – s’est fait « hacker » dans la nuit du 6 au 7 octobre 2022. Le pirate a pu s’emparer de l’équivalent de 100 millions voire 110 millions de dollars sur le demimilliard de dollars que celui-ci comptait détourner en BNB (2), la cryptomonnaie de Binance. Celle-ci fonctionne sur la blockchain Binance Smart Chain (BSC) depuis septembre 2020, après avoir été lancée comme token sur Ethereum il y a cinq ans, au moment du démarrage de la plateforme d’échange de cryptomonnaies. Plus de peur que de mal pour cette licorne sans frontières – la start-up Binance n’est pas (encore) cotée mais elle est valorisée 300 milliards de dollars (3) – qui a réalisé l’an dernier plus de 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires (4).

Piratage de Binance : deux « exploits » inquiétants

La cyberattaque a été rapidement circonscrite par la « suspension temporaire » de la blockchain BSC et la faille identifiée sur « un pont à chaînes multiples » (5). La majorité des fonds ont été « gelés », mais l’hackeur s’est évaporé dans le cyberespace avec au moins 100 millions de dollars dérobés. « Le problème est maintenant maîtrisé. Nous nous excusons pour les désagréments et nous vous fournirons en conséquence d’autres mises à jour », a twitté le PDG de Binance, Changpeng Zhao (photo), le 7 octobre au petit matin (6). Cette déconvenue pour Binance laissera des traces, au-delà de la forte chute du cours du BNB qui fut au pire moment de – 7,5 % par rapport au niveau le plus haut du 6 octobre (7). Surtout que ce n’est pas la première fois que Binance se fait pirater : un précédent « exploit » (8) s’est produit en mai 2019, avec un vol de 7.000 bitcoins d’un montant à l’époque de 40 millions de dollars (9). De tels incidents font désordre pour la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde en volume. Forte actuellement de ses 90 millions d’utilisateurs, la fintech des cryptos nourrit des ambitions planétaires sans précédent et son patron lance un véritable défi à tout la finance internationale.

Un total de 1 milliard d’investissements en 2022

Se surnommant « CZ », ce Sino-Canadien (né et ayant grandi en Chine avant d’avoir la nationalité canadienne) a cofondé Binance il y a cinq ans à Singapour avec Yi He (photo ci-contre) – aujourd’hui directrice marketing (CMO) et depuis début août en charge aussi de l’incubateur Binance Labs gérant 7,5 milliards de dollars d’actifs (10). Malgré les embûches, la crypto-exchange continue d’aller de l’avant pour conforter sa place de leader, loin devant son rival Coinbase (11), qui est, lui, coté à la Bourse de New-York, au Nasdaq. La licorne de CZ est devenue le fleuron du « capitalisme Web3 » et affiche déjà des pics d’activité impressionnants : jusqu’à 100 milliards de dollars échangés en 24 heures, soit jusqu’à 7.700 milliards dollars négociés sur une année ! De quoi donner le tournis, même aux plus aguerris du trading. Depuis 2018, CZ est milliardaire et aujourd’hui – à 45 ans depuis le 10 septembre – sa fortune atteint (au 14-10-22) 17,4 milliards de dollars (12).

Dans un entretien à l’agence Bloomberg (13), publié le 7 octobre, CZ affirme que Binance pourrait dépenser sur l’ensemble de l’année 2022 plus de 1milliard de dollars dans des acquisitions et des investissements. Le numéro un mondial de l’exchange de tokens veut faire des emplettes pour accroître ses activités dans la DeFi, les NFT, le métavers, les jeux vidéo ou encore le e-commerce. Or, depuis janvier, seulement 325 millions de dollars ont été dépensés dans quelque 67 projets. Si le milliard était atteint, cela représenterait sept fois les dépenses de l’année 2021. Et encore, cela ne prend pas en compte deux investissements très en vue : le plus important est le projet de participer à la prochaine acquisition de Twitter par Elon Musk, opération dans laquelle Binance prévoit d’injecter 500 milliards de dollars ; le second, déjà envisagé en février dernier mais reporté, consiste à investir 200 millions de dollars dans Forbes Media, l’éditeur américain du plus que centenaire magazine économique. Et ce, via une Spac (14) – sorte de « coquille vide » boursière permettant de lever des fonds en Bourse et baptisée Magnum Opus Acquisition.

La participation minoritaire dans Twitter pourrait se concrétiser dès que le patron de Tesla et de SpaceX aura jeté son dévolu sur la firme à l’oiseau bleu. Concernant Forbes Media et son projet d’introduction en Bourse accompagné par Binance, lequel apportait aussi son expertise dans les cryptomonnaie, la blockchain et le Web3 dans des contenus éditoriaux du célèbre titre (lu par 150 millions de personnes dans le monde), ce n’est que partie remise comme l’avait confirmé Forbes Media le 1er juin (15). Avec CoinMarketCap, le site web d’information de référence sur les cryptomonnaies et 543e site web le plus visité au monde avec 120 millions de visiteurs par mois (16), Binance a fait en avril 2020 sa première acquisition de taille. A qui le tour ? « Binance Labs gère actuellement des actifs pour un total de 7,5 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande société de capital de risque en cryptoactifs de l’industrie », déclare l’incubateur qui finance plus de 180 projets liés au Web décentralisé (blockchain) et à la crytographie. Autant de start-up dont certaines pourraient tomber dans son escarcelle. CZ se focalise notamment sur l’Europe et plus particulièrement sur la France où il a déclaré lors du Paris Blockchain Week Summit (PBWS) le 13 avril 2022 : « We love France » ! Il y a annoncé vouloir investir 100 millions d’euros en France justement, dans le cadre de son projet « Objectif Lune » (Moon Objective) lancé en novembre 2021, avec la bénédiction de Cédric O, alors secrétaire d’Etat chargé du Numérique, et le partenariat de l’incubateur de startup Station F créé par Xavier Niel (il y a cinq ans comme Binance). Et ce, au moment de la création de Binance France SAS domiciliée à Montrouge et présidée par David Prinçay. A l’instar de Binance US, l’entité distincte aux Etats-Unis (BAM Trading Services Inc., enregistrée dans le Delaware), la société française n’a pas de lien juridique avec Binance Asia Services (BAS) à Singapour. BAS a d’ailleurs dû fermer sa plateforme en février dans ce pays pour pivoter en hub de blockchain.

CZ avait indiqué au printemps qu’il avait choisi la France – à la crypto-régulation plus accueillante – comme « rampe de lancement pour l’Europe » et en faire de l’Hexagone « le coeur de la communauté crypto européenne ». CZ s’est ainsi « engag[é]à construire et soutenir un écosystème fort autour de la blockchain, du Web3 et des métavers » (17). Le mois suivant, le 4 mai dernier, Binance obtenait en France son statut de prestataires de services sur actifs numériques (PSAN), véritable sésame délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF). De là à faire de Paris la domiciliation de son futur siège social (européen ou mondial) voire la place financière de sa cotation en Bourse envisagée, il n’y aurait qu’un pas.

Paris, tête de pont pour l’Europe voire le monde

La fintech du Web3 a franchi une étape supplémentaire durant la Binance Blockchain Week (BBW) qui s’est tenue à Paris mi-septembre dernier, où Changpeng Zhao a rencontré Jean-Noël Barrot, le nouveau ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications (18). « Nous avons aujourd’hui 150 personnes à Paris et nous prévoyons d’en embaucher environ 200 autres d’ici la fin de l’année », a indiqué le Sino-Canadien, plus francophile que jamais. Selon nos informations, un directeur général de Binance France pourrait être recruté d’ici la fin de l’année. Durant ce même BBW dans la capitale française, Binance s’est constitué un conseil mondial d’experts (Global Advisory Board), présidé par Max Baucus, ancien sénateur américain et ambassadeur en Chine. Le haut fonctionnaire français Bruno Bézard, ancien directeur du Trésor à Bercy, en est un des membres. Après le crypto-krach du marché des cryptos, surnommé « l’hiver crypto », Binance – adoubé par la France – veut montrer pattes blanches aux régulateurs financiers du monde entier. @

Charles de Laubier

Le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné en référé le 6 octobre 2022 à la société éditrice Rebuild.sh de « ne plus publier sur le site de son journal en ligne “Reflets.info” de nouvelles informations » issues des données piratées en août dernier par les hackeurs « Hive » sur le réseau informatique du groupe Altice, et l’a condamnée « à payer à chacune des sociétés Altice Group Lux [basée au Luxembourg, ndlr], Altice France et Valais Management Services [le family office de la famille de Patrick Drahi, PDG fondateur du groupe Altice, ndlr] la somme de 1.500 euros », soit 4.500 euros au total pour compenser leurs frais de justice.

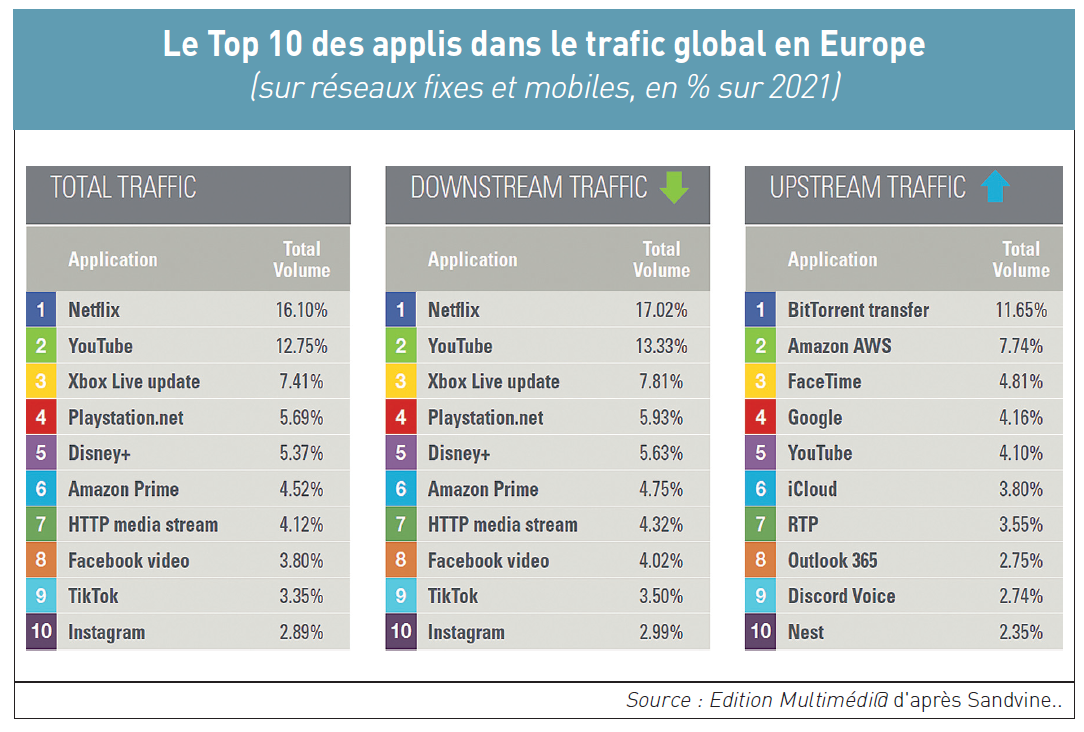

Le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné en référé le 6 octobre 2022 à la société éditrice Rebuild.sh de « ne plus publier sur le site de son journal en ligne “Reflets.info” de nouvelles informations » issues des données piratées en août dernier par les hackeurs « Hive » sur le réseau informatique du groupe Altice, et l’a condamnée « à payer à chacune des sociétés Altice Group Lux [basée au Luxembourg, ndlr], Altice France et Valais Management Services [le family office de la famille de Patrick Drahi, PDG fondateur du groupe Altice, ndlr] la somme de 1.500 euros », soit 4.500 euros au total pour compenser leurs frais de justice. Les opérateurs télécoms européens – la plupart historiques (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Telecom Italia/Tim, British Telecom/BT, …) et membres de l’organisation bruxelloise Etno (

Les opérateurs télécoms européens – la plupart historiques (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Telecom Italia/Tim, British Telecom/BT, …) et membres de l’organisation bruxelloise Etno (

La capitale du tapis rouge reçoit sur sa Croisette les grands noms du streaming vidéo. Sont à Cannes pour le 38e Mipcom précédé du 30e MipJunior, tous les deux sous la direction de Lucy Smith (photo) : Netflix avec une quinzaine d’« acheteurs », Amazon avec une bonne cinquantaine, Disney+ avec trois buyers sur plus d’une quarantaine de dirigeants envoyés par la Walt Disney Company, mais aussi YouTube (Google) avec quatre dirigeants, Apple avec deux acheteurs, Paramount+ avec également deux sur près de vingt-cinq dirigeants du groupe Paramount Global (ex-ViacomCBS), dont deux buyers de sa plateforme Pluto TV. Notons aussi la présence de trois dirigeants du belge Streamz, une dizaine du français Orange ou encore un de son concurrent Altice Média.

La capitale du tapis rouge reçoit sur sa Croisette les grands noms du streaming vidéo. Sont à Cannes pour le 38e Mipcom précédé du 30e MipJunior, tous les deux sous la direction de Lucy Smith (photo) : Netflix avec une quinzaine d’« acheteurs », Amazon avec une bonne cinquantaine, Disney+ avec trois buyers sur plus d’une quarantaine de dirigeants envoyés par la Walt Disney Company, mais aussi YouTube (Google) avec quatre dirigeants, Apple avec deux acheteurs, Paramount+ avec également deux sur près de vingt-cinq dirigeants du groupe Paramount Global (ex-ViacomCBS), dont deux buyers de sa plateforme Pluto TV. Notons aussi la présence de trois dirigeants du belge Streamz, une dizaine du français Orange ou encore un de son concurrent Altice Média. Une taxe sur le streaming musical de 1,5% sur la valeur ajoutée générée par les plateformes de musique en ligne. Telle était la proposition faite par des députés situés au centre et à gauche de l’échiquier politique, dans le cadre du projet de loi de finances 2023. Mais avant même l’ouverture des débats en séance publique le 10 octobre à l’Assemblée nationale (et jusqu’au 4 novembre), la commission des finances réunie le 6 octobre, a rejeté les trois amendements – un du centre et deux de gauche, déposés respectivement les 29 et 30 septembre.

Une taxe sur le streaming musical de 1,5% sur la valeur ajoutée générée par les plateformes de musique en ligne. Telle était la proposition faite par des députés situés au centre et à gauche de l’échiquier politique, dans le cadre du projet de loi de finances 2023. Mais avant même l’ouverture des débats en séance publique le 10 octobre à l’Assemblée nationale (et jusqu’au 4 novembre), la commission des finances réunie le 6 octobre, a rejeté les trois amendements – un du centre et deux de gauche, déposés respectivement les 29 et 30 septembre.