En fait. Le 18 septembre, la directrice opérationnelle de Vice Media, Cory Haik, a donné des nouvelles de ce groupe de médias américain qui a fait faillite en mai et a été repris en juin par un consortium d’investisseurs mené par Fortress Investment. « VMG » se donne 12 à 18 moins pour être rentable et mois endetté.

En clair. Annus horribilis. C’est ce qu’a vécu depuis le début de l’année Vice Media Group (VMG), après la démission en février de sa PDG Nancy Dubuc et la mise en faillite de l’entreprise en mai (1). Ce groupe canadien de médias et d’audiovisuel, fondé il y aura 30 ans l’année prochaine à Montréal et s’adressant aux jeunes et jeunes adultes, a trouvé repreneur en juin dernier.

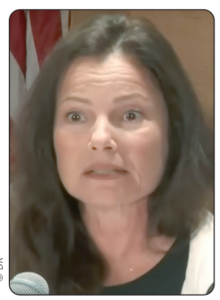

Un des créanciers de VMG, Fortress Investment Group, a constitué un consortium d’investisseurs – dont Soros Fund et Monroe Capital – pour racheter l’éditeur de Vice News, Vice.com, Vice Studios ou encore Vice TV (ex-Viceland). A l’origine de la banqueroute : le surendettement. « La mise en faillite et la vente à Fortress Investment Group nous a permis de restructurer la dette », a assuré Cory Haik, directrice opérationnelle de VMG, lors de son intervention le 18 septembre dernier à Miami, en Floride, où se tenait durant trois jours le Digiday Publishing Summit qui réunissait les dirigeants médias pour parler des nouvelles sources de revenus. Cory Haik est entrée chez Vice Media il y a près de cinq ans en tant que Chief Digital Officer, avant d’en devenir il y a tout juste un an la Chief Operating Officer. Auparavant, elle a été plus de cinq an ans au Washington Post comme responsable d’initiatives numériques et de nouvelle stratégie éditoriale aux niveaux national et international. « Le processus de reconstruction de VMG prendra de 12 à 18 mois. Mais nous avons l’intention d’atteindre au bout du compte la rentabilité », a-t-elle indiqué.

Les navigateurs Chrome de Google, Safari d’Apple, Edge de Microsoft ou encore Firefox de Mozilla sont appelés à lutter contre les sites web et les contenus illicites, au risque de devenir des censeurs de l’Internet. L’article 6 du projet de loi – du gouvernement donc (

Les navigateurs Chrome de Google, Safari d’Apple, Edge de Microsoft ou encore Firefox de Mozilla sont appelés à lutter contre les sites web et les contenus illicites, au risque de devenir des censeurs de l’Internet. L’article 6 du projet de loi – du gouvernement donc ( Les scénaristes de la Writers Guild of America (WGA), en grève depuis le 2 mai, et les acteurs de la Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), en grève depuis le 13 juillet, sont très remontés contre l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Cette dernière regroupe les grands groupes de médias et de télévisions américains ainsi que des plateformes de streaming vidéo : « Amazon/MGM, Apple, Disney/ABC/Fox, NBCUniversal, Netflix, Paramount/CBS, Sony, Warner Bros. Discovery (HBO) et d’autres », mentionne le syndicat américain des comédiens. Le mouvement social s’étend aux éditeurs de jeux vidéo.

Les scénaristes de la Writers Guild of America (WGA), en grève depuis le 2 mai, et les acteurs de la Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), en grève depuis le 13 juillet, sont très remontés contre l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Cette dernière regroupe les grands groupes de médias et de télévisions américains ainsi que des plateformes de streaming vidéo : « Amazon/MGM, Apple, Disney/ABC/Fox, NBCUniversal, Netflix, Paramount/CBS, Sony, Warner Bros. Discovery (HBO) et d’autres », mentionne le syndicat américain des comédiens. Le mouvement social s’étend aux éditeurs de jeux vidéo. « La croissance du streaming par abonnement en France reste trop lente, comparée à l’adoption massive du modèle payant dans les autres grands marchés historiques de la musique enregistrée », regrette le Syndicat national de l’édition phonographique (Snep), dont sont notamment membres les majors Universal Music, Sony Music et Warner Music. « Avec 11 millions d’abonnements payants, soit 1 million de plus que l’an passé, l’usage réunit désormais 16 millions d’utilisateurs premium, grâce aux offres famille et duo », indique à Edition Multimédi@ son directeur général, Alexandre Lasch (photo).

« La croissance du streaming par abonnement en France reste trop lente, comparée à l’adoption massive du modèle payant dans les autres grands marchés historiques de la musique enregistrée », regrette le Syndicat national de l’édition phonographique (Snep), dont sont notamment membres les majors Universal Music, Sony Music et Warner Music. « Avec 11 millions d’abonnements payants, soit 1 million de plus que l’an passé, l’usage réunit désormais 16 millions d’utilisateurs premium, grâce aux offres famille et duo », indique à Edition Multimédi@ son directeur général, Alexandre Lasch (photo).