En fait. Le 28 août, Pavel Dourov, le patron fondateur de la messagerie-réseau social Telegram a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français. Il est accusé au pénal de « complicité » pour les contenus criminels véhiculés sur sa plateforme mondiale.

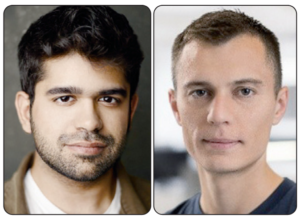

En clair. « L’arrestation du président de Telegram sur le territoire français a eu lieu dans le cadre d’une enquête judiciaire en cours. Ce n’est en rien une décision politique. Il revient aux juges de statuer », a tenu à justifier Emmanuel Macron, président de la République, sur X le 26 août (1). Le Franco-Russe Pavel Durov, président fondateur de la messagerie cryptée Telegram – également réseau social aux près de 1 milliard d’utilisateurs dans le monde – a d’ailleurs été naturalisé français par décret du 23 août 2021 (2) – avec l’aval de l’Elysée.

Pourtant, le jeune milliardaire (39 ans), né à Léningrad, vit à Dubaï (Emirats arabes unis) où il dispose du passeport de « riche investisseur étranger », et y a installé le siège de Telegram (3). Paul du Rove – après francisation en 2022 – n’aurait jamais imaginé être, trois ans plus tard, cueilli au Bourget par la police française aux frontières et déféré devant un juge d’instruction du crime organisé pour être mis en examen le 28 août. Son arrestation a pu se faire en raison d’un « mandat de recherche » qui avait déjà été émis contre lui par un service d’enquête de la police nationale chargé de lutter contre les infractions criminelles. La justice française l’accuse de ne pas supprimer sur Telegram des contenus pédocriminels et d’autres illicites (trafic de stupéfiants, blanchiment d’argent, pratique de la violence, apologie du terrorisme, …), ni de suspendre des comptes. C’est donc une procédure au pénal en France, ce qui n’est pas du ressort du Digital Services Act (DSA). Pavel Durov (4) est réputé libertarien, défendeur à tout prix de la liberté individuelle contre toute censure ou restriction. Pénalement, il est considéré comme « complice » des contenus criminels circulant sur sa messagerie cryptée.

Selon nos informations auprès de Statcounter, Google domine toujours de manière écrasante le marché mondial des moteurs de recherche avec – sur le mois de mars 2024 – 91,38 % de part de marché (

Selon nos informations auprès de Statcounter, Google domine toujours de manière écrasante le marché mondial des moteurs de recherche avec – sur le mois de mars 2024 – 91,38 % de part de marché ( Le e-commerçant allemand Zalando avait été désigné le 25 avril 2023 par la Commision européenne – dans le cadre du Digital Services Act (DSA) – comme « très grande plateformes » ou VLOP (

Le e-commerçant allemand Zalando avait été désigné le 25 avril 2023 par la Commision européenne – dans le cadre du Digital Services Act (DSA) – comme « très grande plateformes » ou VLOP (