En fait. Le 1er février, Pierre Louette ne sera plus PDG du groupe Les Echos-Le Parisien – contrôlé par LVMH Médias (via la holding Ufipar de Bernard Arnault) – après presque huit ans. La rumeur le donnait partant depuis plusieurs mois. S’il a réussi à équilibrer Les Echos, il a échoué sur Le Parisien.

En clair. Si le quotidien économique Les Echos s’en tire à bon compte, avec en 2025 un « retour à l’équilibre » (dixit Pierre Louette, PDG du groupe jusqu’à fin janvier), il n’en va pas de même pour le quotidien généraliste Le Parisien-Aujourd’hui en France qui est resté chroniquement déficitaire depuis des années, avec 30 millions d’euros de pertes en 2024, et plus encore en 2025 d’après des estimations qui circulent – autour de 35 millions d’euros ou plus. Et ce, malgré les aides d’Etat dont Le Parisien-Aujourd’hui en France est le premier journal à bénéficier : près de 14 millions d’euros au total sur l’année 2024, soit bien plus que les 9,9 millions d’euros empochés par Le Figaro ou les 7,8 millions d’euros perçus par Le Monde (1). Cette manne publique fait les affaires du multimilliardaire, propriétaire de non seulement Le Parisien-Aujourd’hui en France, mais aussi Les Echos (aidés par l’Etat à plus de 2 millions d’euros), Paris-Match (plus de 2 millions d’euros), de L’Opinion (plus de 1,6 million d’euros), et de Challenges (plus de 1 million d’euros). Selon les calculs de Edition Multimédi@, la galaxie du premier magnat fortuné de la presse française (2) – a touché de l’Etat un total d’aides publiques de (suite)

L’Arcom (

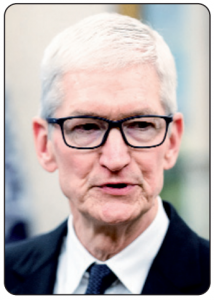

L’Arcom ( La coalition française formée par l’Alliance Digitale, le Groupement des éditeurs de services en ligne (Geste), le Syndicat des régies Internet (SRI) et l’Union des entreprises de conseil et d’achat médias (Udecam) est mobilisée depuis 2020 contre l’« ATT » d’Apple, comprenez l’App Tracking Transparency – le mécanisme de la Pomme imposant aux éditeurs le consentement de leurs utilisateurs si ces premiers – éditeurs, régies, annonceurs et partenaires technologiques – veulent accéder à l’identifiant publicitaire (IDFA) du fabricant des iPhone et des iPad, pour suivre les seconds.

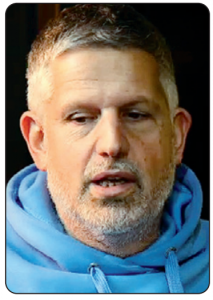

La coalition française formée par l’Alliance Digitale, le Groupement des éditeurs de services en ligne (Geste), le Syndicat des régies Internet (SRI) et l’Union des entreprises de conseil et d’achat médias (Udecam) est mobilisée depuis 2020 contre l’« ATT » d’Apple, comprenez l’App Tracking Transparency – le mécanisme de la Pomme imposant aux éditeurs le consentement de leurs utilisateurs si ces premiers – éditeurs, régies, annonceurs et partenaires technologiques – veulent accéder à l’identifiant publicitaire (IDFA) du fabricant des iPhone et des iPad, pour suivre les seconds. Patrick Drahi (photo), président du groupe Altice, est « sous contrainte », comme on dit dans le monde impitoyable de la finance. Que cela soit pour Altice France (maison mère de SFR et de XpFibre), pour Altice International (Altice Portugal, Hot Telecommunication en Israël, Altice Dominicana en République Dominicaine) ou pour Altice USA (Cablevision/Optimum et Suddenlink/Optimum), l’empire télécoms du Franco-Israélien milliardaire n’est pas encore sorti d’affaire. Certes, le surendettement de ses trois sociétés a diminué grâce à des restructurations de dettes, des ventes d’actifs et des refinancements effectués en 2024 et 2025.

Patrick Drahi (photo), président du groupe Altice, est « sous contrainte », comme on dit dans le monde impitoyable de la finance. Que cela soit pour Altice France (maison mère de SFR et de XpFibre), pour Altice International (Altice Portugal, Hot Telecommunication en Israël, Altice Dominicana en République Dominicaine) ou pour Altice USA (Cablevision/Optimum et Suddenlink/Optimum), l’empire télécoms du Franco-Israélien milliardaire n’est pas encore sorti d’affaire. Certes, le surendettement de ses trois sociétés a diminué grâce à des restructurations de dettes, des ventes d’actifs et des refinancements effectués en 2024 et 2025.