Alors qu’il est depuis près de dix ans président de la République populaire de Chine, Xi Jinping n’a jamais été aussi centralisateur et exigeant sur la manière de réguler le capitalisme dans l’Empire du Milieu. Tout en accentuant la censure de l’Internet, le secrétaire du parti communiste chinois met au pas la finance de ses géants du numérique.

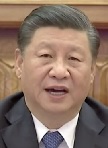

Le président de la Chine, Xi Jinping (photo), et son homologue des Etats-Unis, Joe Biden, lequel a pris l’initiative de cet appel, se sont longuement parlé au téléphone le 9 septembre au soir. Les dirigeants des deux plus grandes puissances économies mondiales, dont le dernier coup de fil remontait à sept mois auparavant (février 2021), ont eu une « discussion stratégique » pour tenter d’apaiser les relations sino-américaines qui s’étaient tendues sous l’administration Trump. Durant leur entretien de près d’une heure et demie, ils sont convenus d’éviter que la concurrence exacerbée entre leur deux pays ne dégénère en conflit.

Le président de la Chine, Xi Jinping (photo), et son homologue des Etats-Unis, Joe Biden, lequel a pris l’initiative de cet appel, se sont longuement parlé au téléphone le 9 septembre au soir. Les dirigeants des deux plus grandes puissances économies mondiales, dont le dernier coup de fil remontait à sept mois auparavant (février 2021), ont eu une « discussion stratégique » pour tenter d’apaiser les relations sino-américaines qui s’étaient tendues sous l’administration Trump. Durant leur entretien de près d’une heure et demie, ils sont convenus d’éviter que la concurrence exacerbée entre leur deux pays ne dégénère en conflit.

Cet échange franc au sommet – où économie, tarifs douaniers punitifs, restrictions à l’exportation (1), affaire « Huawei », climat et coronavirus ont été parmi les sujets abordés – semble tourner la page de la guerre économique engagée par Donald Trump. En apparence seulement, car l’administration Biden a fait siennes les accusations lancées – sans preuve – par l’ancien locataire de la Maison-Blanche à l’encontre du géant technologique chinois Huawei toujours accusé de cyber espionnage via notamment ses infrastructures 5G dont il est le numéro un mondial (2). Face aux coups de boutoir de Washington (3), la firme de Shenzhen a perdu la première place mondiale des fabricants de smartphone qu’il avait arrachée un temps à Samsung début 2020 et après avoir délogé Apple de la seconde début 2018 (4).