Alors que Joe Biden aux Etats-Unis et Ursula von der Leyen en Europe rêvent d’évincer de leur marché respectif TikTok, le réseau social des jeunes, sous des prétextes de « sécurité nationale » (le syndrome « Huawei »), sa maison mère chinoise ByteDance compte bien se battre pour obtenir justice.

(le 14 mai 2024, dans le cadre de l’état d’urgence décrété le 15 mai en Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre français Gabriel Attal a annoncé l’interdiction de TikTok dans cet archipel franco-kanak d’Océanie, mesure sans précédent pour des raisons, selon le gouvernement, de « terrorisme »)

Aux Etats-Unis, Joe Biden a signé le 24 avril la loi obligeant le groupe chinois ByteDance de se séparer de sa filiale américaine TikTok « sous 270 jours » (neuf mois), soit d’ici février 2025. Le chinois a saisi le 7 mai la justice pour demander la révision de ce « Ban Act » qu’il juge inconstitutionnelle. Au Congrès américain, la Chambre des représentants et le Sénat avaient adopté cette loi respectivement le 13 mars et le 23 avril. Le président des Etats-Unis avait aussitôt déclaré qu’il signerait cette loi (1).

Aux Etats-Unis, Joe Biden a signé le 24 avril la loi obligeant le groupe chinois ByteDance de se séparer de sa filiale américaine TikTok « sous 270 jours » (neuf mois), soit d’ici février 2025. Le chinois a saisi le 7 mai la justice pour demander la révision de ce « Ban Act » qu’il juge inconstitutionnelle. Au Congrès américain, la Chambre des représentants et le Sénat avaient adopté cette loi respectivement le 13 mars et le 23 avril. Le président des Etats-Unis avait aussitôt déclaré qu’il signerait cette loi (1).

En Europe, Ursula von der Leyen a déclaré le 29 avril que « n’est pas exclu » le bannissement de TikTok de l’Union européenne. La présidente de la Commission européenne a lancé sa menace de Maastricht lors d’un débat de candidats à l’élection européenne coorganisé par le journal Politico, après qu’un modérateur ait fait référence au sort réservé à TikTok aux Etats-Unis si la firme de Haidian (nord-ouest de Pékin) ne vendait sa filiale américaine. Le réseau social des jeunes férus de vidéos courtes et musicales est donc frappé du syndrome « Huawei » – géant chinois des équipements télécoms déjà mis à l’écart par des pays occidentaux sous les mêmes prétextes de « risque pour la sécurité nationale » (2) et d’accusation sans preuves de « cyber espionnage » (3). Déjà, Washington (depuis décembre 2022) et Bruxelles (depuis février 2023) ont interdit à leurs employés et fonctionnaires d’utiliser TikTok sur leurs smartphones professionnels.

Etats-Unis+Europe : 300 millions de tiktokeurs

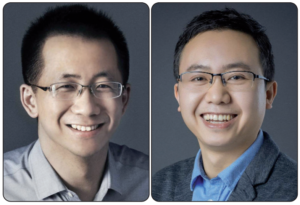

L’application TikTok, lancée à l’automne 2016 et boostée par l’absorption en août 2018 de sa rivale Musical.ly rachetée par ByteDance en novembre 2017, dépasse aujourd’hui la barre des 1,5 milliard d’utilisateurs dans le monde, dont 170 millions aux Etats-Unis et 135 millions en Europe. TikTok est devenu en sept ans d’existence le cinquième plus grand réseau social au monde, derrière Facebook (3 milliards d’utilisateurs), YouTube (2,5 milliards), WhatsApp (2 milliards) et Instagram (2 milliards). S’il devait être banni des Etats-Unis et d’Europe, son audience chuterait de 305 millions de tiktokeurs au total – soit une perte de près de 20 % de sa fréquentation. Le chiffre d’affaires en serait sérieusement entamé pour sa maison mère ByteDance, cofondée en 2012 par Zhang Yiming, avec Liang Rubo (leurs photos en Une) devenu PDG fin 2021 (le premier se consacrant à la « stratégie à long terme »).

Officiellement directeur général (président) de Huawei Technologies France depuis le 17 novembre dernier, le Chinois Enshuo Liu – alias Léo Liu (photo) – a succédé à son compatriote Weiliang Shi qui occupait ce poste depuis six ans. Le nouveau PDG de la filiale française du numéro un mondial des télécoms a été intronisé à l’occasion de la troisième édition de son plus grand événement européen, Huawei Connect Europe, qui s’est tenu les 15 et 16 novembre à Paris Porte de Versailles. De plus, le dirigeant fraîchement nommé a l’honneur de fêter ce 1er décembre les 20 ans de Huawei France.

Officiellement directeur général (président) de Huawei Technologies France depuis le 17 novembre dernier, le Chinois Enshuo Liu – alias Léo Liu (photo) – a succédé à son compatriote Weiliang Shi qui occupait ce poste depuis six ans. Le nouveau PDG de la filiale française du numéro un mondial des télécoms a été intronisé à l’occasion de la troisième édition de son plus grand événement européen, Huawei Connect Europe, qui s’est tenu les 15 et 16 novembre à Paris Porte de Versailles. De plus, le dirigeant fraîchement nommé a l’honneur de fêter ce 1er décembre les 20 ans de Huawei France.