Pendant que des actionnaires ont porté plainte en justice contre Activision Blizzard et son conseil d’administration pour « conflits d’intérêts », une enquête pour délit d’initié a par ailleurs été ouverte par le gendarme boursier américain. Quant à la FTC (antitrust), elle pourrait encore bloquer l’opération à tout moment.

Ce n’est pas gagné. La méga-acquisition d’Activision Blizzard annoncée le 18 janvier dernier par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars pourrait ne pas aboutir en 2023. Car les obstacles s’accumulent, tant devant la justice que devant les autorités boursière et antitrust. Issu il y a quinze ans de la fusion entre Activision et Vivendi Games, l’éditeur de « Call of Duty » espère que la fusion devrait aboutir « au cours de l’exercice financier de Microsoft se terminant le 30 juin 2023 ».

Conflits d’intérêts et risques antitrust

Depuis la précédente cession d’Activision en 2013 par Vivendi et son introduction en Bourse, il y aura dix ans l’an prochain si la vente à Microsoft arrive à son terme, Robert Kotick alias Bobby (photo de gauche) et Brian Kelly (photo de droite) ont conservé ensemble une participation de près de 25 % du groupe. Le premier est encore directeur général d’Activision Blizzard, tandis que le second en est encore le président du conseil d’administration. C’est justement au sujet des administrateurs que des actionnaires – une demi-douzaine, selon le site Polygon.com (

1) – ont porté plainte devant des tribunaux californien, newyorkais et pennsylvanien contre Activision Blizzard pour notamment « conflits d’intérêts potentiels » en interne. Les six recours judiciaires ont été déposés entre fin février et début mars pour dénoncer le côté « injuste » de cette méga-fusion au détriment des actionnaires du public.

Dans la plainte datée du 24 février dernier et enregistrée par un tribunal californien, un actionnaire – Kyle Watson, défendu par le cabinet d’avocats Brodsky & Smith – affirme que « la répartition des avantages de la transaction indique que les initiés d’Activision sont les principaux bénéficiaires de cette transaction proposée, et non pas les actionnaires publics de la société tels que le plaignant ». Et d’ajouter : « Le conseil d’administration et les dirigeants de la société sont en conflit parce qu’ils auront obtenu des avantages uniques pour eux-mêmes de la proposition de transaction, non disponible pour le plaignant en tant qu’actionnaire public d’Activision ». Sont ainsi visés des membres du conseil d’administration d’Activision qui possèdent actuellement d’importantes parts d’actions de l’entreprise, lesquelles seront toutes échangées en contrepartie de la fusion une fois réalisée. Ainsi, entre autres, Robert Kotick détenant déjà 4,4 millions d’actions en possèdera 6,5 millions après l’opération ; Brian Kelly passera de 1,1 million d’actions à 1,2 million. De plus, certains contrats de travail avec des cadres d’Activision donnent droit à une indemnité de départ. « Ces “parachute d’or” sont significatifs, et donneront droit à chaque directeur ou dirigeant à des millions de dollars, non partagés avec le plaignant », pointe-ton dans la plainte. Pour ne citer qu’eux : Robert Kotick – qui pourrait quitter l’entreprise à la suite des affaires d’harcèlements sexuels qu’il est soupçonné en novembre 2021 d’avoir étouffées – touchera 14,3 millions de dollars en cash, Armin Zerza 4,1 millions de dollars en cash et 21,1 millions en actions, Daniel Alegre 5,5 millions de dollars en cash et 23,4 millions en actions. De leurs côté, Barry Diller, David Geffen et Alexander von Furstenberg font l’objet d’une enquête du gendarme de la Bourse américain (SEC) soupçonnés de délit d’initié. Selon le Wall Street Journal du 8 mars, ils auraient acquis des actions Activision quelques jour avant l’annonce du rachat par Microsoft (

2). Sur un autre front judiciaire, celui des concentrations cette fois, le méga-deal entre Microsoft et Activision sera passé au crible par la redoutée FTC, la Federal Trade Commission, qui a demandé le 3 mars « des données supplémentaires » de la part des deux entreprises. L’agence de presse Bloomberg avait révélé le 1er février que cette autorité américaine du commerce est chargée de mener l’enquête antitrust, puis d’autoriser ou pas cette fusion au regard du droit de la concurrence (

3). De quoi inquiéter Microsoft sur l’issue de son offre sur Activision Blizzard, puisque la présidente de la FTC – Lina Khan, en fonction depuis septembre 2021 – est réputée plutôt hostile aux positions dominantes des Big Tech (

4).

L’intégration verticale « Microsoft-Activision » (MA), combinaison entre l’écosystème des consoles Xbox et le catalogue de jeux vidéo comme le blockbuster « Call of Duty » (CoD), fait craindre des abus de position dominante (

5). Sony pourrait être la première victime collatérale de cette fusion, alors que le japonais génère de gros revenus avec la série CoD d’Activision Blizzard sur sa propre console PlayStation.

Avenir de « Call of Duty » sur Sony PS

Pour couper court à ces soupçons d’éviction de la concurrence, Microsoft avait assuré fin janvier qu’il respectera les accords en cours entre Activision et Sony sans préciser leur échéance – trois jeux de CoD à venir d’ici fin 2023 seraient sécurisés (

6), mais après ? Microsoft cherche en tout cas à renforcer son emprise sur l’industrie du jeu vidéo, en étant à la fois fabricant de consoles et éditeurs de titres. Il y a un an, la firme de Redmond a finalisé le rachat pour 7,5 milliards de dollars de ZeniMax Media, la maison mère de Bethesda Softworks et d’autres studios de jeux vidéo (

7). Si cette fusion «MA » devait être résiliée par l’une ou l’autre partie, plus de 2 milliards de dollars seront dus soit à Microsoft ou inversement à Activision Blizzard.

@

Charles de Laubier

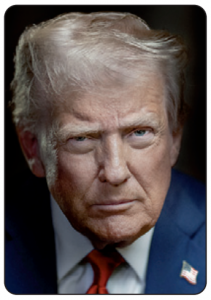

Bien que les deux fils du 47e président des Etats-Unis – Donald Trump Jr. (photo de gauche) et Eric Trump (photo de droite) – ont annoncé, de la Trump Tower à New York le 16 juin, le lancement de Trump Mobile et du smartphone T1, ce n’est ni The Trump Organization ni Trump Media & Technology Group (TMTG) qui opère cette nouvelle activité d’opérateur mobile. Il ne s’agit que d’un « accord de licence limité » de la marque « Trump » signé par la Donald Trump Trademark Management (DTTM Operations), filiale de la Trump Organization, avec la société T1 Mobile, créée début mai et enregistrée en Floride.

Bien que les deux fils du 47e président des Etats-Unis – Donald Trump Jr. (photo de gauche) et Eric Trump (photo de droite) – ont annoncé, de la Trump Tower à New York le 16 juin, le lancement de Trump Mobile et du smartphone T1, ce n’est ni The Trump Organization ni Trump Media & Technology Group (TMTG) qui opère cette nouvelle activité d’opérateur mobile. Il ne s’agit que d’un « accord de licence limité » de la marque « Trump » signé par la Donald Trump Trademark Management (DTTM Operations), filiale de la Trump Organization, avec la société T1 Mobile, créée début mai et enregistrée en Floride. FCC, FTC, SEC, … au service du « Trump business » ?

FCC, FTC, SEC, … au service du « Trump business » ?

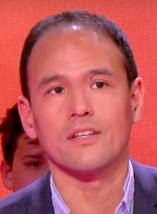

Jean-Baptiste Gourdin (photo) a pris le 10 février 2025 ses fonctions de président du Centre national de la musique (CNM), après y avoir été nommé par décret du président de la République, Emmanuel Macron (

Jean-Baptiste Gourdin (photo) a pris le 10 février 2025 ses fonctions de président du Centre national de la musique (CNM), après y avoir été nommé par décret du président de la République, Emmanuel Macron (

Ce n’est pas gagné. La méga-acquisition d’Activision Blizzard annoncée le 18 janvier dernier par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars pourrait ne pas aboutir en 2023. Car les obstacles s’accumulent, tant devant la justice que devant les autorités boursière et antitrust. Issu il y a quinze ans de la fusion entre Activision et Vivendi Games, l’éditeur de « Call of Duty » espère que la fusion devrait aboutir « au cours de l’exercice financier de Microsoft se terminant le 30 juin 2023 ».

Conflits d’intérêts et risques antitrust

Depuis la précédente cession d’Activision en 2013 par Vivendi et son introduction en Bourse, il y aura dix ans l’an prochain si la vente à Microsoft arrive à son terme, Robert Kotick alias Bobby (photo de gauche) et Brian Kelly (photo de droite) ont conservé ensemble une participation de près de 25 % du groupe. Le premier est encore directeur général d’Activision Blizzard, tandis que le second en est encore le président du conseil d’administration. C’est justement au sujet des administrateurs que des actionnaires – une demi-douzaine, selon le site Polygon.com (

Ce n’est pas gagné. La méga-acquisition d’Activision Blizzard annoncée le 18 janvier dernier par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars pourrait ne pas aboutir en 2023. Car les obstacles s’accumulent, tant devant la justice que devant les autorités boursière et antitrust. Issu il y a quinze ans de la fusion entre Activision et Vivendi Games, l’éditeur de « Call of Duty » espère que la fusion devrait aboutir « au cours de l’exercice financier de Microsoft se terminant le 30 juin 2023 ».

Conflits d’intérêts et risques antitrust

Depuis la précédente cession d’Activision en 2013 par Vivendi et son introduction en Bourse, il y aura dix ans l’an prochain si la vente à Microsoft arrive à son terme, Robert Kotick alias Bobby (photo de gauche) et Brian Kelly (photo de droite) ont conservé ensemble une participation de près de 25 % du groupe. Le premier est encore directeur général d’Activision Blizzard, tandis que le second en est encore le président du conseil d’administration. C’est justement au sujet des administrateurs que des actionnaires – une demi-douzaine, selon le site Polygon.com (