Pour Edward (38 ans), fils aîné de Martin Bouygues (70 ans) et président de Bouygues Telecom depuis le 21 avril, l’assemblée générale du groupe Bouygues – réunie le 28 avril – n’a été que pure formalité. Etant de la « génération Y », Edward tient l’avenir de l’opérateur télécoms entre ses mains.

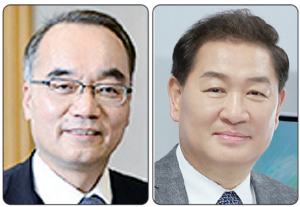

Alors que son père Matin Bouygues vient d’avoir 70 ans le 3 mai, Edward Bouygues, qui a eu 38 ans 14 avril dernier, prend du galon au sein du groupe Bouygues. L’assemblée générale des actionnaires du groupe Bouygues, qui s’est tenue au siège social de la filiale Bouygues Construction (site « Challenger » à Guyancourt dans les Yvelines), fut la première pour Edward Bouygues (photo) en tant que président de Bouygues Telecom, fonction qu’il occupe depuis le 21 avril. Toutes les résolutions ont été adoptées, notamment celle sur sa rémunération 2022 en tant que directeur général délégué de la maison mère : 1.680.000 euros maximum, dont une rémunération variable plafonnée à 180 % de la rémunération fixe qui est de 600.000 euros.

Alors que son père Matin Bouygues vient d’avoir 70 ans le 3 mai, Edward Bouygues, qui a eu 38 ans 14 avril dernier, prend du galon au sein du groupe Bouygues. L’assemblée générale des actionnaires du groupe Bouygues, qui s’est tenue au siège social de la filiale Bouygues Construction (site « Challenger » à Guyancourt dans les Yvelines), fut la première pour Edward Bouygues (photo) en tant que président de Bouygues Telecom, fonction qu’il occupe depuis le 21 avril. Toutes les résolutions ont été adoptées, notamment celle sur sa rémunération 2022 en tant que directeur général délégué de la maison mère : 1.680.000 euros maximum, dont une rémunération variable plafonnée à 180 % de la rémunération fixe qui est de 600.000 euros.

Edward brick-and-mortar et millennial

Le fils aîné de Martin Bouygues a succédé à Richard Viel à la présidence de l’opérateur télécoms, le 21 avril, jour de la réunion du conseil d’administration de Bouygues Telecom qui l’a nommé à ces responsabilités très exposées. Mais il continue d’exercer ses fonctions de directeur général délégué du groupe Bouygues, qu’il occupe depuis février 2021. La filiale télécoms n’est pas inconnue pour lui, l’ayant rejoint dès février 2014 comme responsable marketing, après avoir exercé pendant cinq ans des fonctions de conducteur de travaux et des fonctions commerciales chez Bouygues Construction. Le « millennial » Edward a ainsi une culture « brick-andmortar » (1) et digitale. Chez Bouygues Telecom, il est monté en grade en devenant en janvier 2019 membre du comité de direction générale, puis en février 2021 vice-président en charge du développement.

Depuis moins d’un mois (à l’heure où nous publions ces lignes), Edward Bouygues (« EB ») préside aux destinées du troisième opérateurs français, avec comme directeur général Benoît Torloting, à ce poste depuis 1er janvier 2022 (dans le cadre d’une dissociation des fonctions de président et de directeur général). EB est aussi en France président de Bouygues Telecom Flowers (2) et de Bouygues Telecom Initiatives (3), ainsi qu’en Belgique président du conseil d’administration de Bouygues Europe – lobby de toute la maison mère à Bruxelles. Le fils aîné succèdera-t-il à son père à la tête du conglomérat aux cinq métiers (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas, TF1 et Bouygues Telecom) ? Outre ses fonctions de directeur général délégué du groupe Bouygues, en charge du développement télécoms, de la RSE (4) et de l’innovation, EB est surtout membre du conseil d’administration du groupe Bouygues et représentant permanent de la holding familiale SCDM – société contrôlée par Martin Bouygues, Olivier Bouygues (le frère de Martin) et leurs familles – laquelle détient 24,5 % du conglomérat industriel et médiatique (29,5% des droits de vote). Cela fait plus de six ans que Martin Bouygues prépare sa succession, ayant fait entrer début 2016 son fils aîné Edward et son neveu Cyril au conseil d’administration du groupe éponyme.

Mais le patriarche ne veut pas précipiter les choses, ayant luimême été propulsé un peu trop tôt à son goût à la tête de l’empire familial, à 37 ans en 1989 – son père Francis Bouygues se consacrant alors à la production cinématographique jusqu’à sa mort en 1993. A 38 ans, EB devra patienter, si tant est qu’il soit désigné l’héritier du groupe. Martin Bouygues, qui prévoyait de désigner son successeur d’ici avril 2018, prend finalement le temps. Après plus de 30 ans comme PDG du groupe (les fonctions de président et de directeur général étant alors intégrées), il est depuis le 17 février 2021 « seulement » président du conseil d’administration du groupe, dont la direction générale est confiée à Olivier Roussat – ancien PDG de Bouygues Telecom (2013 à 2018). Celui-ci est épaulé depuis par deux directeurs généraux délégués : Edward Bouygues et Pascal Grangé (tous les deux pour un mandat de trois ans, jusqu’en février 2024). Que va faire au juste Edward Bouygues du troisième opérateur télécoms ? C’est toute la question, à l’heure où Orange et SFR ne cessent de prôner le passage de quatre à trois opérateurs en France.

Marier « BouyguesTel » avec SFR ou Free ?

Free verrait bien Bouygues Telecom se marier avec SFR, alors que des rumeurs de discussions entre SFR et Free ont été démenti le 2 février dernier par Patrick Drahi, patron d’Altice, propriétaire de SFR, bien que ce dernier soit favorable à un « Big Three » (5). Pour Xavier Niel, président d’Iliad, il est encore trop tôt à son âge (54 ans) pour vendre Free qu’il a fondé il y a 23 ans (6). Quant à Martin Bouygues, il était nonvendeur en 2015 de sa filiale Bouygues Telecom (7), avant d’y être depuis 2018 favorable (8). Edward pourrait être celui qui soldera l’aventure de près de trente ans de son père dans les télécoms, à l’heure où les GAFAM mettent à mal le modèle économique des « telcos ». A moins que l’aîné de Martin ne lance Bouygues Telecom à l’international, au-delà de l’alliance Alaian (9) dans la 5G. @

Charles de Laubier

Le groupe français OVH a porté plainte auprès de la direction générale de la concurrence (DG Competition) de la Commission européenne contre l’américain Microsoft pour abus de position dominante avec son service de cloud Azur. C’est ce qu’a révélé le 16 mars le Wall Street Journal (

Le groupe français OVH a porté plainte auprès de la direction générale de la concurrence (DG Competition) de la Commission européenne contre l’américain Microsoft pour abus de position dominante avec son service de cloud Azur. C’est ce qu’a révélé le 16 mars le Wall Street Journal ( Le Mobile World Congress (MWC) est de retour à Barcelone, du 28 février au 3 mars. Après deux années impactées par la pandémie, notamment par l’annulation de l’édition de 2020 (

Le Mobile World Congress (MWC) est de retour à Barcelone, du 28 février au 3 mars. Après deux années impactées par la pandémie, notamment par l’annulation de l’édition de 2020 (