Craints par les uns (stabilité monétaire, cybersécurité, …) et poussés par les autres (innovation, compétitivité, …), les crypto-actifs s’immiscent dans le capitalisme financier. Mais les acteurs de la régulation veulent combler les lacunes en la matière, notamment vis-à-vis des prestataires.

Par Richard Willemant*, avocat associé, cabinet Féral

Les actifs numériques ont déjà conquis le paysage de la finance, en témoigne l’admission, en ce début février, de tokens sécurisés – en l’occurrence des « titres de dette digitaux » (1) – sur la liste officielle des valeurs mobilières de la Bourse de Luxembourg. Encore peu réglementés, ces actifs numériques impliquent de nombreux risques économiques notamment en matière de stabilité monétaire et de cybersécurité, et ils complexifient la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ce que l’on désigne sous le sigle LBC-FT (2).

Les actifs numériques ont déjà conquis le paysage de la finance, en témoigne l’admission, en ce début février, de tokens sécurisés – en l’occurrence des « titres de dette digitaux » (1) – sur la liste officielle des valeurs mobilières de la Bourse de Luxembourg. Encore peu réglementés, ces actifs numériques impliquent de nombreux risques économiques notamment en matière de stabilité monétaire et de cybersécurité, et ils complexifient la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ce que l’on désigne sous le sigle LBC-FT (2).

Contours de la notion de crypto-actifs

Néanmoins, la digitalisation des actifs est une innovation gage de compétitivité, et son encadrement juridique par les institutions traditionnelles doit dès lors veiller à l’accompagner sans la brider, faute de perdre en attractivité. En France, le législateur a, en collaboration avec l’Autorité des marchés financiers (AMF), reconnu dès la loi de 2019 sur la croissance et la transformation des entreprises, loi dite « Pacte » (3), un statut aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). Le législateur européen prévoit de reprendre très largement cet embryon d’encadrement français et de le renforcer. Lorsque l’objet régulé est en plein essor, une définition positive trop rigide risque de devenir rapidement obsolète. Les contours de la notion d’« actif numérique » ont donc en partie été tracés en négatif.

Le code monétaire et financier (CMF) a ainsi défini le terme d’actif numérique comme étant exclusif de celui d’instrument financier, de bon de caisse et de monnaie, électronique ou non (4). La proposition de règlement européen concernant les marchés de crypto-actifs, connue sous le nom de MiCA (Markets in Crypto-Assets), écarte également les instruments financiers et assimilés et la monnaie électronique de la notion d’actifs numériques. Cette proposition est actuellement en négociation entre le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen (5), et devrait entrer en vigueur en 2022. Des définitions positives larges et ouvertes ont également été prévues. En droit français, les crypto-actifs comprennent les cryptomonnaies, définies dans le CMF comme « toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique […] mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement » (6). Les jetons porteurs de droit sont définis, toujours dans le CMF, comme « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien » (7).

Le projet de définition européenne est, lui, plus précis que la définition française. Outre la définition ample d’« une représentation numérique d’une valeur ou de droits pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire », sont distingués trois catégories de crypto actifs :

• Le crypto-actif « se référant à un ou des actifs », qui vise les crypto-actifs tendant à conserver une valeur stable (dit « stablecoin ») et en se référant à la valeur de plusieurs monnaies qui ont cours légal (dit « fiat », du latin « qu’il soit fait », en référence au fait de l’autorité), ou à une ou plusieurs matières premières, ou à un ou plusieurs crypto-actifs, ou à une combinaison de tels actifs.

• Le « jeton de monnaie électronique », qui vise les cryptoactifs « dont l’objet principal est d’être utilisé comme moyen d’échange et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie fiat qui a cours légal ».

• Le « jeton utilitaire », qui vise les crypto-actifs destinés à fournir un accès numérique à un bien ou à un service, disponible sur le registre distribué DLT (Distributed Ledger Technology), et uniquement accepté par l’émetteur de ce jeton.

Avis ACPR et enregistrement AMF

Les services sur actifs numériques comprennent différentes prestations, variablement risquées et en conséquence différemment encadrées. Parmi les prestataires les plus surveillés, doivent être enregistrés auprès de l’AMF avant de pouvoir exercer leurs activités – dès lors qu’ils sont établis en France ou fournissent ces services en France (8) – ceux qui fournissent des services de conservation pour le compte de tiers d’actifs, des services d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal, des services d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques, ou l’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques (9). Cet enregistrement est conditionné à la démonstration par le demandeur de prérequis à l’exercice de son activité, et notamment un avis favorable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme.

LBC-FT et protection de l’investisseur

L’AMF a enregistré une trentaine de PSAN (10). Une fois enregistrés, les PSAN sont soumis, sous le contrôle permanent de l’ACPR, aux mêmes obligations de lutte contre le blanchiment que les établissements bancaires ou financiers, à savoir l’évaluation des risques LBC-FT de leur activité, la connaissance des clients et de leurs bénéficiaires effectifs, la coopération avec les services de renseignement et la mise en place des mesures de gel des avoirs. Quant au régime pilote européen en cours d’élaboration avec la proposition de règlement MiCA, il fait également une place de choix à la LBC-FT en prévoyant la possibilité pour les autorités compétentes de chaque Etat membre de retirer l’agrément de l’opérateur si celui-ci commet un manquement à la législation nationale mettant en oeuvre la directive européenne « LBC-FT » de 2015 (11). Plus récemment et dans la même dynamique de LBC-FT, le Conseil de l’UE a arrêté son mandat de négociation avec le Parlement européen sur une proposition visant à actualiser les règles existantes sur les informations accompagnant les transferts de fonds (12). L’objectif est d’imposer aux prestataires de services sur cryptoactifs l’obligation de recueillir et de rendre accessibles des données complètes sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire des transferts de crypto-actifs qu’ils traitent, et ce quel que soit le montant de la transaction. Ces obligations concerneraient notamment les transferts de crypto-actifs entre les fournisseurs de services de crypto-actifs et les portefeuilles non hébergés.

Il y a une autre manière que le registre de la LBC-FT d’appréhender les PSAN : par les normes de protection de l’investisseur. En France, la loi Pacte a également institué un agrément facultatif auprès de l’AMF des PSAN souhaitant faire du démarchage, mais il n’a pas encore réellement prospéré car les PSAN intéressés ont suspendu leurs demandes dans l’attente du régime européen en cours d’élaboration. « A ce jour, aucun PSAN n’est agréé auprès de l’AMF », est-il précisé sur le site web du gendarme des marchés financiers (13). Un visa optionnel de l’AMF pour les projets d’offre au public de jetons (ICO), mis en place au même moment, n’a pas connu plus de succès. « Nous ne l’analysons pas comme un échec », avait assuré en octobre 2021 le président de l’AMF (14). Les prestataires n’ayant pas reçu d’agrément ou de visa de l’AMF ne sont néanmoins pas privés d’exercer leur activité, seules certaines formes de publicité leur étant interdites conformément au code de la consommation (CC) : le démarchage en ligne pour proposer la fourniture de services sur actifs numériques ou d’ICO (15), la prospection en ligne par utilisation de formulaires à remplir par le prospect afin que le prestataire de services soit contacté par la suite (16), les opérations de parrainage ou de mécénat (17). Dans la mesure où le modèle économique des PSAN est largement basé sur le recours à la publicité, la flexibilité de ce dispositif – caractère optionnel du régime d’agrément et de visa, et permission encadrée de diffuser de la publicité – préserve l’attractivité de la place de Paris.

La proposition de règlement européen MiCA reprend quant à elle le dispositif français, ce qui devrait conduire au renforcement de son effectivité. Il est notamment prévu que les PSAN devront, une fois en activité, se comporter de manière « honnête, loyale et professionnelle », formule déjà connue des prestataires bancaires et financiers. Plus spécifiquement, les entités émettrices de jetons ne se référant pas à des actifs ou à des jetons de monnaie électronique seront tenues d’établir un livre blanc, exposant notamment les risques encourus, qu’ils soient liés à l’émetteur, au crypto-actif ou à la mise en oeuvre du projet (18). Ces mêmes émetteurs devront prévoir un droit de rétractation à tout consommateur qui achète de tels cryptoactifs soit directement à l’émetteur, soit à un prestataire de services sur crypto-actifs qui place des crypto-actifs pour le compte de cet émetteur.

Concernant cette fois l’offre au public de jetons (ICO) se référant à des actifs, les émetteurs devront obtenir un agrément auprès de l’autorité compétente de leur Etat d’origine. Les candidats devront pour cela justifier de l’honorabilité et de la compétence de leur gouvernance et de leurs actionnaires. Consécration du dispositif français, cet agrément n’est en revanche pas requis pour les établissements de crédit déjà soumis à l’agrément relatif à l’exercice de l’activité bancaire. Enfin, les jetons de monnaie électronique se référant à des actifs offerts au publics ne pourront, quant à eux, n’être émis que par des établissements de crédit ou des établissements de monnaie électronique (19). Les mesures existantes ou en cours d’élaboration comblent une lacune de la régulation bancaire et financière sans être aussi avant-gardistes que les objets qu’elles encadrent : il s’agit de faire entrer dans le champ d’application de la règlementation classique ces nouveaux instruments financiers numériques.

Libérer et renforcer la finance numérique

Outre la nécessaire définition inédite de la notion de cryptoactifs, l’intégration des PSAN aux dispositifs LBC-FT, d’une part, et aux normes de protection des consommateurs et investisseurs, d’autre part, correspond aux prescriptions habituellement destinées aux prestataires de services du secteur bancaire et financier. Ces nouvelles régulations visent à limiter les risques liés aux actifs numériques, à assurer la sécurité juridique, tout en libérant et en renforçant la finance numérique. Elles doivent relever le défi de protéger les investisseurs consommateurs, sans entraver l’innovation. @

* Richard Willemant, avocat associé du cabinet Féral,

est avocat aux barreaux de Paris et du Québec, délégué à la

protection des données (DPO), cofondateur de la Compliance

League, et responsable du Japan Desk de Féral.

Les actifs numériques ont déjà conquis le paysage de la finance, en témoigne l’admission, en ce début février, de tokens sécurisés – en l’occurrence des « titres de dette digitaux » (

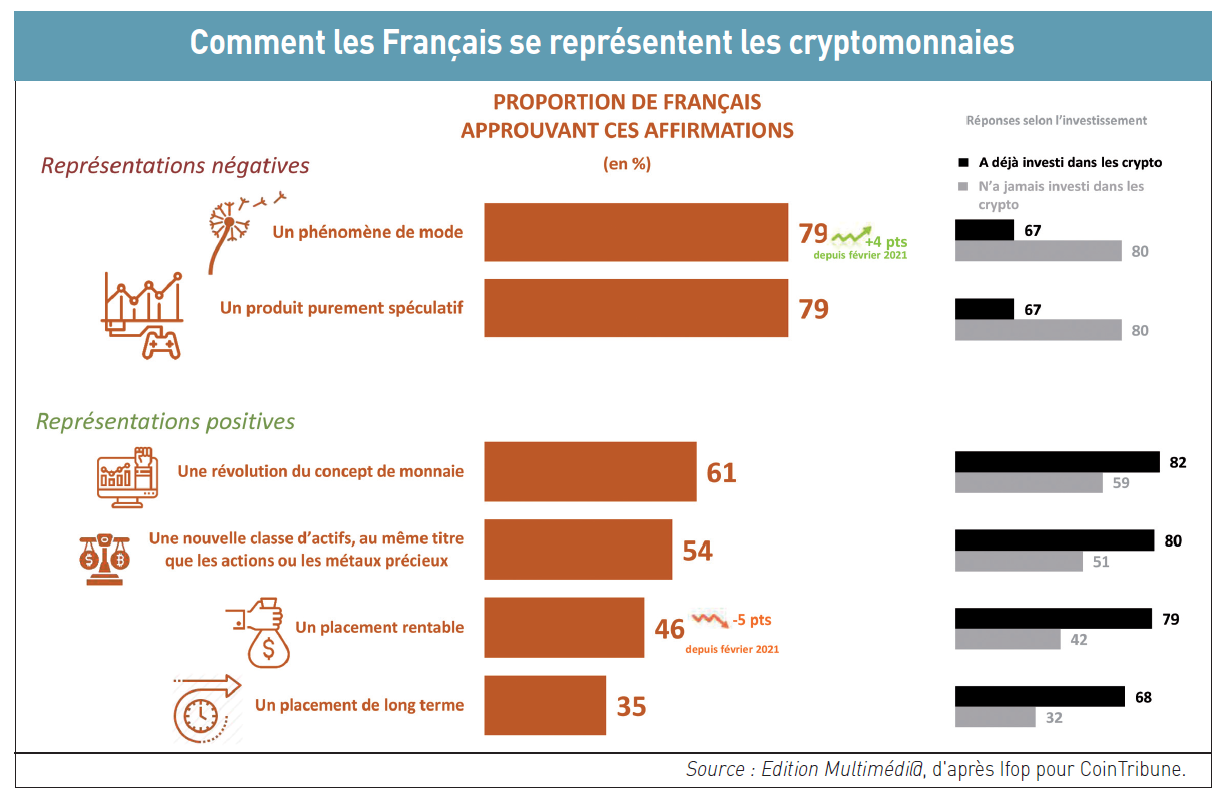

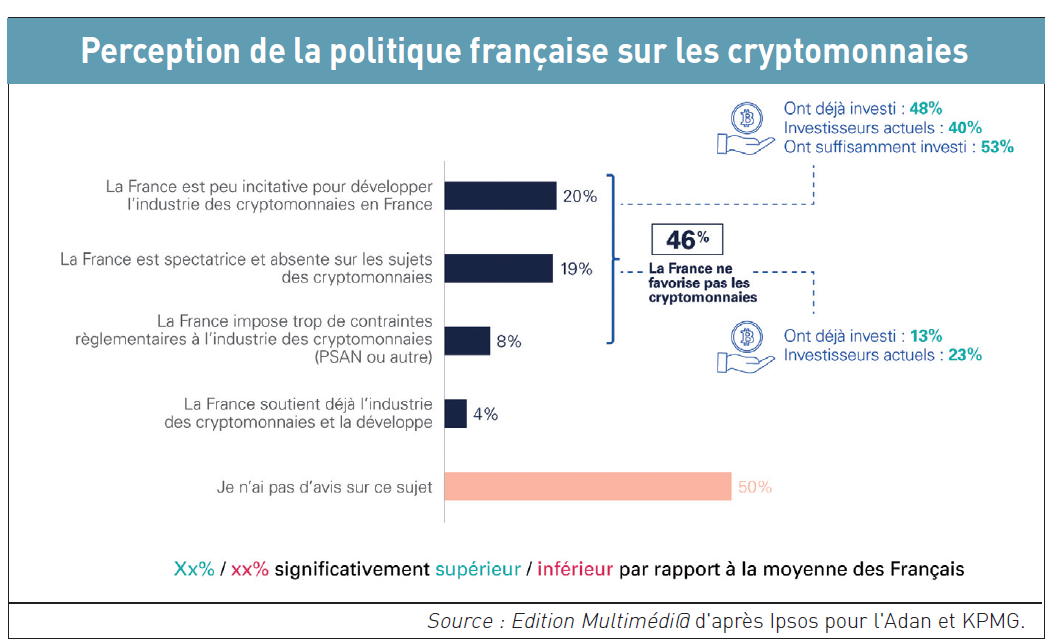

Les actifs numériques ont déjà conquis le paysage de la finance, en témoigne l’admission, en ce début février, de tokens sécurisés – en l’occurrence des « titres de dette digitaux » ( Pour le sondage réalisé par Ipsos et restitué le 14 février par le cabinet KPMG à la demande de l’Association pour le développement des actifs numériques (Adan), 76 % des Français ont déjà entendu parler des cryptomonnaies. Selon un autre sondage, réalisé cette fois par Ifop pour CoinTribune et publié le 9 février, ils sont même 82 % à dire qu’ils connaissaient les cryptomonnaies. La notoriété de ces monnaies numériques – émises et certifiées sur une chaîne de blocs (blockchain) décentralisée, en mode pairà- pair et sans dépendre d’une banque centrale ou d’autres intermédiaires que les utilisateurs eux-mêmes – a atteint une ampleur incontestable en France.

Pour le sondage réalisé par Ipsos et restitué le 14 février par le cabinet KPMG à la demande de l’Association pour le développement des actifs numériques (Adan), 76 % des Français ont déjà entendu parler des cryptomonnaies. Selon un autre sondage, réalisé cette fois par Ifop pour CoinTribune et publié le 9 février, ils sont même 82 % à dire qu’ils connaissaient les cryptomonnaies. La notoriété de ces monnaies numériques – émises et certifiées sur une chaîne de blocs (blockchain) décentralisée, en mode pairà- pair et sans dépendre d’une banque centrale ou d’autres intermédiaires que les utilisateurs eux-mêmes – a atteint une ampleur incontestable en France.