Les métavers vont-ils « disrupter » les lois et les règlements ? Ces mondes virtuels doivent déjà se soumettre au droit commun existant (civil, commercial, consommation, économie numérique). Mais les textes juridiques devront évoluer et la régulation reposer sur un solide consensus international.

Par Anne-Marie Pecoraro*, avocate associée, UGGC Avocats

Dans un futur proche, avec le Web3 et ses métavers, les problématiques juridiques seront dictées par le caractère a priori incontrôlable de l’énormité des partages : la prolifération des modes d’échanges et la nature internationale exigeront des régulations complexes et efficaces, dont on espère qu’elles prendront moins de temps à émerger que celles issues du Web 2.0. Depuis la fin des années 1990, les éditeurs de jeux vidéo ont compris que les utilisateurs s’engageraient dans de nouvelles formes d’interactions mettant en jeu leur identité virtuelle et de nouveaux espaces de partage.

Dans un futur proche, avec le Web3 et ses métavers, les problématiques juridiques seront dictées par le caractère a priori incontrôlable de l’énormité des partages : la prolifération des modes d’échanges et la nature internationale exigeront des régulations complexes et efficaces, dont on espère qu’elles prendront moins de temps à émerger que celles issues du Web 2.0. Depuis la fin des années 1990, les éditeurs de jeux vidéo ont compris que les utilisateurs s’engageraient dans de nouvelles formes d’interactions mettant en jeu leur identité virtuelle et de nouveaux espaces de partage.

Le rôle pionnier des jeux vidéo

Les internautes ont ainsi acquis la possibilité de jouer et d’interagir en temps réel et de manière immersive, par les jeux de rôle en ligne dits «massivement multijoueur » (1). De nouveaux modèles commerciaux se développent, notamment avec la création des monnaies et d’une économie interne au jeu, ouvrant la possibilité de faire des achats utiles au jeu et à leur communauté. Le métavers n’est pas scénarisé comme un jeu vidéo mais remet en scène certaines caractéristiques des jeux vidéo en 3D et en temps réel, tout autant que des réseaux sociaux. Les utilisateurs reproduisent les comportements du monde réel dans le monde virtuel, y compris sociaux et politiques, mais malheureusement aussi potentiellement violents, agressifs ou illégaux.

Philip Rosedale, fondateur de la société américaine Linden Lab ayant créé Second Life dans les années 2000, donnait sa vision en 2006 de ce métavers fondateur, toujours actif en ligne aujourd’hui : « Nous ne le voyons pas comme un jeu. Nous le voyons comme une plateforme qui, sous de nombreux aspects, est meilleure que le monde réel » (2). Au sein du monde virtuel Second Life, les marques avaient tenté une percée avant de se retirer pour la plupart, mais laissant un exemple d’interaction entre avatars et des espaces de socialisation pour écouter la musique, faire du shopping ou produire des objets (3). En parallèle, la réalité virtuelle était déjà préexistante grâce aux outils spécifiquement dédiés à la mise en place de cette expérience, notamment les gants, les systèmes audio, etc. Successivement, les industriels ont introduit une réalité virtuelle plus intense, grâce à des lunettes synchronisées et une baguette pour bouger les objets virtuels. Potentiellement, cette expérience est encore plus « réelle » grâce aux casques de réalité virtuelle réalisés par Oculus, HTC, Valve ou le français Lynx Mixed Reality, donnant aux utilisateurs la possibilité de se déplacer librement dans la pièce. C’est en 1990 que Thomas Caudell et David Mizell, chercheurs chez Boeing, introduisent le terme « réalité augmentée » (4) afin d’indiquer l’association du monde réel au monde virtuel, et l’introduction des éléments virtuels dans le monde réel, superposés, outil important dans les nouveaux environnements d’apprentissage.

Sur le plan pédagogique, la start-up Co-Idea soutenu par l’Inria (5) est spécialisée dans les technologies éducatives dites edtech et travaille sur l’idée de diffuser une forme de pédagogie active cohérente avec la révolution numérique actuelle. Un exemple d’application pédagogique et ludique de la réalité augmentée est le partenariat entre Ubisoft et le Château de Versailles qui ont lancé l’application mobile « The Lapins Crétins @ Versailles » (6). Cette application permet aux enfants de visiter le jardin, d’avoir des informations sur l’espace réel et jouer avec les lapins qui apparaissent sur l’application d’un smartphone. Ce projet s’inscrit notamment dans la politique de développement numérique de l’art. Ainsi, on le voit (c’est le cas de le dire) : de la réalité augmentée aux métavers, il n’y a qu’un pas mais le chemin de la régulation sera long.

• Métavers, aujourd’hui et demain, partout ?

Le (ou les) métavers – metaverse en anglais – représente(nt) la dernière évolution fruit des caractéristiques d’Internet, des réseaux sociaux, du Web3, né avec le projet d’une possible décentralisation à tout niveau : des contrats, des transactions, des droits de propriété, des données personnelles, etc. La structure décentralisée permet de déployer les services rapidement sans avoir besoin d’une autorité centralisée, grâce aux principes de base de la blockchain. L’application de la blockchain aux métavers n’est pas obligatoire mais évolutive, récurrente et fondatrice. Il existerait 120 plateformes métavers, dont 53 « off-chain » soit non basées sur la blockchain, 67 basées sur la blockchain (7).

Blockchain et smart contract : disruptif

A cela s’ajoute le fait que la technologie blockchain peut aussi connecter le métavers au monde réel afin de sécuriser les échanges et le stockage des biens et données dans le métavers. Blockchain et smart contracts participent substantiellement à ce « tournant disruptif ». En effet ces « contrats intelligents » ont des caractéristiques communes avec les contrats électroniques tels que les lois les régissent, parfois ils les complètent, mais aussi ils obéissent à leur fonctionnement propre. La blockchain rend possibles les smart contracts et les jetons non-fongibles dits NFT (8), mais les lois en vigueur ne peuvent pas complètement les régir car ils entrainent et impliquent certaines caractéristiques totalement nouvelles qui ne sont pas encore appréhendées. Or ce sont ces blockchain et smart contracts qui, par hypothèse, ouvrent la possibilité de la décentralisation. En résumé, blockchain et smart contracts – consubstantiels au métavers – participent à la disruption en ouvrant des possibilités technologiques, factuelles et juridiques, dont certaines ne sont pas encore légalement appréhendées.

Le métavers n’est pas hors-la-loi

La décentralisation est une des modalités majeures rendue possible. Possible mais pas incontournable, car l’expérience a montré à quel point les marchés prônant décentralisation et dérégulation avaient tendance à réopérer rapidement de nouvelles formes de concentrations.

Souvent les utilisateurs voudraient pouvoir utiliser les biens en passant d’un métavers à l’autre : l’interopérabilité des métavers reste un objectif à étudier. La faculté d’emmener les actifs et avatars d’un endroit à l’autre des métavers, quel que soit l’exploitant, est un enjeu similaire à celui de la portabilité des données entre réseaux sociaux.

• Réguler avec modération des services émergents

Le métavers a été défini, dans un rapport remis au gouvernement français fin octobre 2022, comme « un service en ligne donnant accès à des simulations d’espace 3D temps réel, partagées et persistantes, dans lesquelles on peut vivre ensemble des expériences immersives » (9). Le métavers représente également une évolution économique importante ; nous assistons au passage du e-commerce au v-commerce ; les métavers permettent des transactions dans l’économie réelle. L’économie numérique en général et l’économie virtuelle en particulier sont en forte expansion grâce aux métavers et à l’usage de monnaie virtuelles (cryptomonnaies), ainsi que des smart contracts et des NFT.

Les défis juridiques actuels des places de marchés et plateformes comme Horizon Worlds de Meta, OpenSea d’Ozone Networks ou encore la frahttps://www.editionmultimedia.fr/wp-content/uploads/2022/10/Rapport-du-gouvernement-Mission-exploratoire-sur-les-metavers-24-10-22.pdfnçaise The Sandbox, sont notamment: la souveraineté numérique, la (cyber)sécurité, les droits de l’homme et des citoyennes et citoyens, la liberté d’expression, la protection des mineurs et de la vie privée, la préservation d’infrastructures ouvertes et de communs numériques, le respect des règles de concurrence et de la propriété intellectuelle, la conformité au droit du travail, la maîtrise de l’impact environnemental, la protection des données personnelles, la protection contre les risques sociotechniques, la bonne connaissance des liens existantes entre le métavers, la blockchain et les cryptoactifs, le déploiement partagé à travers le monde des opportunités technologiques. Il est essentiel qu’aucune entreprise ne gère seule le métavers : il s’agira d’un « Internet incarné », a déclaré le cofondateur de Facebook Mark Zuckerberg, exploité par de nombreux acteurs différents de manière décentralisée. Aujourd’hui, l’essentiel de ces thèmes sont couverts tant par le droit national que par le droit international, public comme privé. Les nouveautés du métavers ne doivent pas conduire à une fausse conception du régime juridique qui lui est applicable, car il existe. D’une part, le droit commun civil, commercial et de la consommation trouvent naturellement à s’appliquer à la métavers, et ils sont contraignants. Les métavers devront par exemple rédiger des CGV (10) exhaustives. Le droit de la consommation et des contrats s’appliquera (11). Mais l’anticipation est risquée, et quand le système juridique sera confronté à une nouveauté disruptive ou à une difficulté d’exécution, des mises à jour deviendront nécessaires.

D’autres bases plus spécifiques existent : la loi « pour la confiance dans l’économie numérique » du 21 juin 2004 (dite LCEN) en constitue notamment un fondement primordial. En matière de propriété intellectuelle, une plainte en contrefaçon a déjà pu être déposée à New York par la maison Hermès à l’encontre du créateur de NFT « MetaBirkins ». D’autre part, de nouvelles réglementations sont déjà attendues. C’est notamment le cas des réglementations européennes sur les marchés et services numériques (DSA-DMA) qui entreront en vigueur en 2023 et 2024.

Or, le métavers, comme la blockchain ou les smart contracts, sont par nature disruptifs et ont un potentiel de déclinaisons à l’infini, ce qui rend ardue la légifération à leur égard. Comment donner un cadre légal pertinent et stable à un système dont nous commençons seulement à effleurer la surface ? Le rapport de la mission exploratoire sur les métavers précité propose par exemple de consacrer un nouveau droit fondamental : le droit au respect de l’intégrité psychique. Une plateforme qui remplirait les conditions du Digital Markets Act (DMA) lui serait potentiellement soumise, mais ni ce seul principe ni ses modalités d’applications ne présentent de réponse suffisante et assez protectrice. Des précisions et adaptations aux lois seront nécessaires, tant pour le DMA et le Digital Services Act (DSA) que pour la protection des données personnelles à travers le monde, ainsi que notamment pour les règles de modération.

Questions juridiques, non métaphysiques

La place du juge, en tant qu’interprétateur de la loi, suffira-t-elle à répondre à ces questions, et faudra-t-il compléter par de nouvelles règles, voire un régime sui generis ? Le cas échéant, l’implémentation de plusieurs réglementations au niveau local pourra-t-elle être viable au regard du caractère inhéremment international des métavers ? D’évidence, le futur juridique de l’ère des métavers devra reposer sur un solide consensus international. Si le métavers n’est pas dans un vide juridique, il doit cependant être régulé pour le bien commun et partagé. @

* Anne-Marie Pecoraro est avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle,

des médias et des technologies numériques, UGGC Avocats.

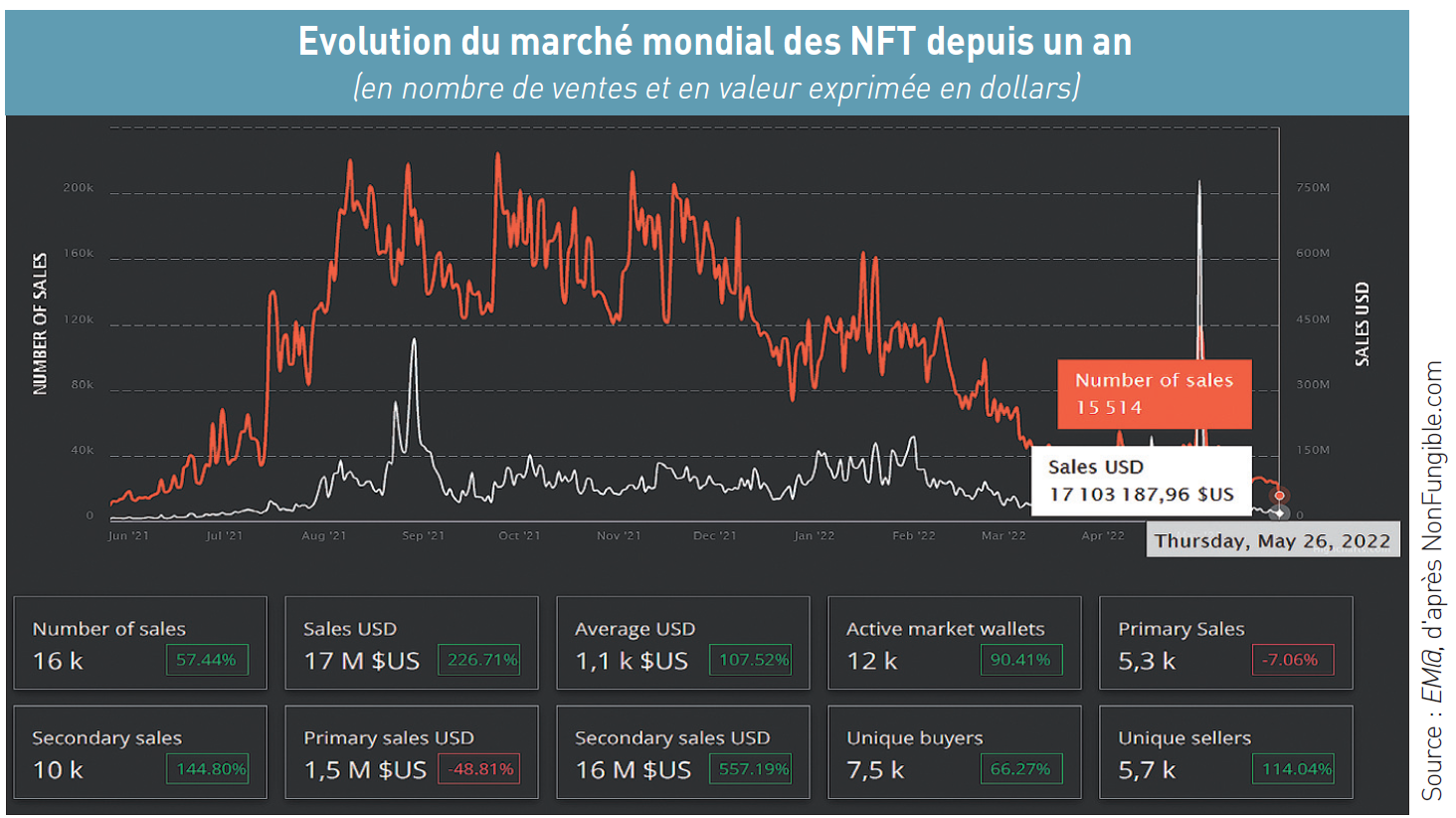

Les NFT ne sont pas morts ; ils bougent encore. Ces actifs numériques appelées « jetons non-fongibles » continuent plus que jamais à faire office de certificat d’authenticité inviolable pour propriétaire détenteur d’un bien numérique voire d’un bien physique associé. Cet « acte de propriété » est certifié sur une des nombreuses blockchains disponibles, ces chaînes de blocs cryptées de bout en bout qui permettent d’assurer la traçabilité des transactions dont fait l’objet le bien rare – et cher ? – possédé.

Les NFT ne sont pas morts ; ils bougent encore. Ces actifs numériques appelées « jetons non-fongibles » continuent plus que jamais à faire office de certificat d’authenticité inviolable pour propriétaire détenteur d’un bien numérique voire d’un bien physique associé. Cet « acte de propriété » est certifié sur une des nombreuses blockchains disponibles, ces chaînes de blocs cryptées de bout en bout qui permettent d’assurer la traçabilité des transactions dont fait l’objet le bien rare – et cher ? – possédé.