Consacré coup sur coup en mars par Tech Tour et par Challenges, le distributeur et producteur de musique Believe cherche à nouveau à lever des fonds pour continuer à croître à l’international. Sony Music aurait pu n’en faire qu’une bouchée l’an dernier, mais les discussions ont tourné court.

Ce n’est ni Universal Music, ni Sony Music, ni Warner Music,

Ce n’est ni Universal Music, ni Sony Music, ni Warner Music,

mais Believe (ex-Believe Digital) se voit déjà presque la quatrième major mondiale. C’est même à se demander si l’entreprise française cofondée en 2005 par Denis Ladegaillerie (photo), son actuel président, ne devrait pas à nouveau modifier sa dénomination sociale pour devenir cette fois « Believe Music » afin de se mettre au diapason du « Big Three » de la musique enregistrée. Avec un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros en 2017, en croissance de 40 % sur un an, Believe devrait franchir allègrement le demi-milliard d’euros cette année. Ce qui fait de cette société l’une des licornes potentielles les plus en vue en Europe.

Demi-licorne à 0,5 milliard de dollars

Autant distributeur numérique au service des artistes et labels indépendants que producteur de musique avec ses propres marques (Naïve, All Points et Animal 63), Believe a été identifié comme l’une des 284 pépites à fort potentiel en Europe par Tech Tour (ex-Europe Unlimited) – une société de conseil basée à Bruxelles et proche de l’Union européenne. Bien qu’elle n’ait pas été sélectionnée dans le « 2018 Tech Tour Growth 50 » dévoilé le 13 mars dernier, la mini major de la musique est en passe de rentrer dans le club des licornes – ces sociétés privées non cotées en Bourse affichant un chiffre d’affaires d’au moins 1 milliard de dollars. Pour 2017, si l’on exprime ses revenus en dollars, Believe est déjà une demi-licorne à un demi-milliard ! Mais Denis Ladegaillerie est décidé à mettre les bouchées doubles en accélérant sa croissance déjà à deux chiffres, en misant notamment sur l’international où l’ex-Believe Digital revendique déjà être « le leader mondial de la distribution digitale et des services aux artistes et labels indépendants ».

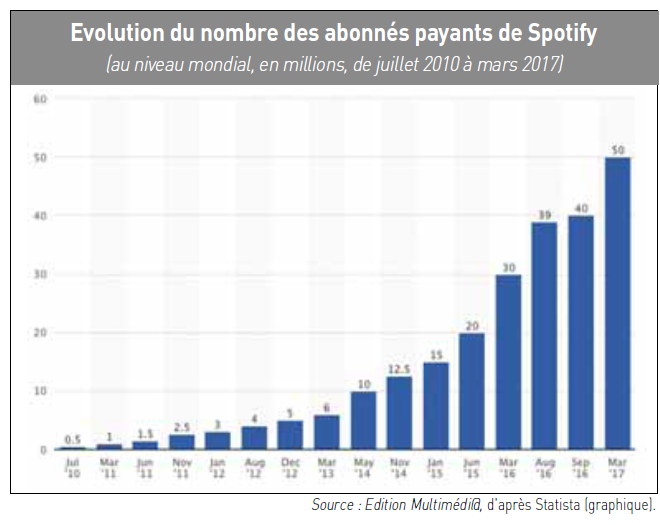

Cette activité consiste à aider et accompagner les artistes et labels dans une trentaine de pays – avec un effectif de d’environ 500 personnes – en leur fournissant une gamme complète de services : distribution digitale audio et vidéo, marketing digital, promotion, synchronisation, management des droits voisins, ainsi que des labels maison. La mini major joue surtout le go-between entre les indépendants et les plateformes de streaming musical telles que Spotify, Apple Music/iTunes, Deezer ou encore YouTube. Mais cette ambition mondiale, conjuguée à une croissance externe (acquisitions en 2015 de l’américain TuneCore spécialisé dans le self-releasing musical (1), fin 2015

du producteur français de musiques urbaine Musicast (2), et en 2016 du label français Naïve Records fondé par Patrick Zelnik il y a vingt ans (3)), est dévoreuse de capitaux. Les 60 millions de dollars levés en 2015 auprès du fonds californien Technology Crossover Ventures (TCV), lequel est aussi actionnaire de Spotify, ne suffisent plus. «Nous recherchons des partenaires qui pourraient nous aider à financer une grosse acquisition », a confié Denis Ladegaillerie à Challenges qui lui a décerné le 14 mars l’un des cinq Trophées des futures licornes parmi la cinquantaine d’entreprises françaises nominées cette année selon des critères très précis (4) et dans cinq secteurs d’activité différents à forte croissance. L’événement a eu lieu à Paris dans les locaux d’Euronext, l’opérateur de la Bourse du même nom… Or, c’est justement sur l’Euronext que Denis Ladegaillerie étudie actuellement une introduction boursière de Believe. En envisageant de faire appel au marché, il affiche sa volonté d’accélérer la croissance de cette startup de treize ans d’âge, tout en lui apportant une visibilité internationale, tout en se projetant dans le futur.

Augmenter ses fonds propres lorsque son activité est en expansion peut atteindre un certain seuil où les capitaux nécessaires au financement de son développement ne peuvent plus être réunis par les seuls actionnaires fondateurs. L’introduction en Bourse permet de pallier cette contrainte, tout en diversifiant les sources de financement.

Mini major indépendante des « Big Three »

Car l’ADN de Believe est l’indépendance au service des indépendants, avec l’objectif d’attirer de nombreux artistes et producteurs qui ne sont pas disposés à perdre leur âme au sein du quasi triopole mondial constitué par Universal Music, Sony Music et Warner Music. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les discussions engagées il y a un an avec Sony Music – révélées en juillet 2017 par le journal japonais Nikkei – ont tourné court. Pourtant, Denis Ladegaillerie fut de 2010 à 2012 président du Syndicat national de l’édition phonographique (Snep), qui représente en France les intérêts des majors. Mais Believe n’en est plus membre depuis que la société a rejoint l’Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI). L’indépendance à tout prix. @

Charles de Laubier