En fait. Le 16 janvier, le président du Syndicat national de l’édition (SNE), Vincent Montagne, est reparti en croisade contre « les écrans » qu’il continue d’opposer aux livres (alors que l’on peut lire des ebooks sur écran). Il s’alarme du temps des jeunes passés sur les écrans, en parlant du « crétin digital ».

En clair. Lors de son discours à l’occasion des vœux du Syndicat national de l’édition (SNE), Vincent Montagne s’en est pris à nouveau aux jeunes qui soi-disant préfèrent les écrans plutôt que les livres. Comme si les livres numériques n’existaient pas (1). Comme si les ebooks destinés à la jeunesse n’avaient jamais été mis en ligne (romances, fantasy, fantastique, mangas, bandes dessinées, webtoons, …). Comme si les « adolécrans » ne lisaient pas de livres imprimés, alors qu’ils peuvent parfois devenir « accros » d’éditions intégrales de fictions de plusieurs centaines de pages (Hugo Publishing, BMR/Hachette Livre, Gallimard Jeunesse, …), comme l’a bien montré l’enquête « La jeunesse réinvente la lecture » parue dans Le Monde (2). Le déni de la réalité se le dispute à la croisade contre les écrans. « Les enfants de 8 à 12 ans passent près de 4 heures et demie par jour les yeux rivés à des écrans », a regretté Vincent Montagne, tout en évoquant « La Fabrique du crétin digital », livre d’un dénommé Michel Desmurget, paru en 2019 aux éditions du Seuil. Ce docteur en neuroscience a mis aux anges Vincent Montagne en publiant dans la même veine « Faites-les lire ! Pour en finir avec le crétin digital », un livre injonction édité cette fois en 2023 et à nouveau au Seuil (3).

Il y a près de trois ans, le 21 avril 2021, la Commission européenne a proposé un règlement visant à établir des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (IA). Ce règlement européen, appelé AI Act, a fait l’objet, le 9 décembre 2023 lors des trilogues (

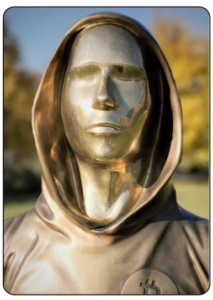

Il y a près de trois ans, le 21 avril 2021, la Commission européenne a proposé un règlement visant à établir des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (IA). Ce règlement européen, appelé AI Act, a fait l’objet, le 9 décembre 2023 lors des trilogues ( Alors que le bitcoin fête ses 15 ans, ayant été créé le 9 janvier 2009 par un inconnu toujours non démasqué et utilisant le nom de Satoshi Nakamoto (photo (

Alors que le bitcoin fête ses 15 ans, ayant été créé le 9 janvier 2009 par un inconnu toujours non démasqué et utilisant le nom de Satoshi Nakamoto (photo ( L’intelligence artificielle (IA) représente un défi désormais bien connu en matière de droit d’auteur (

L’intelligence artificielle (IA) représente un défi désormais bien connu en matière de droit d’auteur ( Pour le commissaire européen Didier Reynders (photo), en charge de la Justice (protection des consommateurs comprise), c’est l’aboutissement de longs mois de réflexion, avec les professionnels concernés, sur la manière de mieux informer les consommateurs avant de choisir s’ils acceptent – ou pas – d’être suivis à la trace lors de leur navigation sur Internet. Même si l’année 2024 annonce la fin généralisée des cookies publicitaires, les internautes ont la possibilité de consentir à livrer des données anonymes les concernant à des fins publicitaires. L’Union européenne (UE) veut harmoniser les conditions d’informations des consommateurs du Net avant de donner ou pas leur accord.

Pour le commissaire européen Didier Reynders (photo), en charge de la Justice (protection des consommateurs comprise), c’est l’aboutissement de longs mois de réflexion, avec les professionnels concernés, sur la manière de mieux informer les consommateurs avant de choisir s’ils acceptent – ou pas – d’être suivis à la trace lors de leur navigation sur Internet. Même si l’année 2024 annonce la fin généralisée des cookies publicitaires, les internautes ont la possibilité de consentir à livrer des données anonymes les concernant à des fins publicitaires. L’Union européenne (UE) veut harmoniser les conditions d’informations des consommateurs du Net avant de donner ou pas leur accord.