La « camera company » Snap, qui fêtera ses dix ans cet été, a dévoilé pour la première fois son audience mensuelle : un demi-milliard d’utilisateurs. Reste à augmenter leur monétisation, mais pas seulement le faire pour la réalité… Du grand spectacle en vue.

En France, d’après Médiamétrie, Snapchat compte 24,9 millions de visiteurs uniques rien que sur avril 2021, en par hausse de 2,6 % par rapport au moins précédent. L’Hexagone pèse donc à peine 5 % de l’audience mondiale de 500 millions d’utilisateurs mensuels, nombre revendiqué le 20 mai par la « camera company » américaine Snap qui fêtera ses dix ans d’existence cet été. C’est d’ailleurs la première fois que son cofondateur Evan Spiegel (photo) livre une audience mensuelle, s’étant contenté auparavant à mentionner de temps en temps le nombre quotidien de « snapchatteurs » dans le monde : 280.000 au premier trimestre 2021, contre 229 millions un an plus tôt.

En France, d’après Médiamétrie, Snapchat compte 24,9 millions de visiteurs uniques rien que sur avril 2021, en par hausse de 2,6 % par rapport au moins précédent. L’Hexagone pèse donc à peine 5 % de l’audience mondiale de 500 millions d’utilisateurs mensuels, nombre revendiqué le 20 mai par la « camera company » américaine Snap qui fêtera ses dix ans d’existence cet été. C’est d’ailleurs la première fois que son cofondateur Evan Spiegel (photo) livre une audience mensuelle, s’étant contenté auparavant à mentionner de temps en temps le nombre quotidien de « snapchatteurs » dans le monde : 280.000 au premier trimestre 2021, contre 229 millions un an plus tôt.

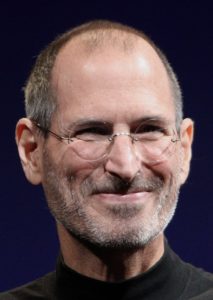

Steve Jobs (photo) n’a pas inventé iTunes puisque le lecteur de musiques au format MP3 existait déjà depuis juin 1999 sous le nom de « SoundJam MP », un player développé par Jeff Robbin et Bill Kincaid qui en avaient confié l’édition à Casady & Greene (C&G), spécialisé dans les logiciels Macintosh (Crystal Quest, Spreadsheet, …). L’ancien président cofondateur d’Apple a aussitôt jeté son dévolu sur SoundJam MP en rachetant ses lignes de code en 2000, point de départ d’iTunes.+

Steve Jobs (photo) n’a pas inventé iTunes puisque le lecteur de musiques au format MP3 existait déjà depuis juin 1999 sous le nom de « SoundJam MP », un player développé par Jeff Robbin et Bill Kincaid qui en avaient confié l’édition à Casady & Greene (C&G), spécialisé dans les logiciels Macintosh (Crystal Quest, Spreadsheet, …). L’ancien président cofondateur d’Apple a aussitôt jeté son dévolu sur SoundJam MP en rachetant ses lignes de code en 2000, point de départ d’iTunes.+

« Nous avons fait une erreur », avait admis Joseph Simons (photo), l’actuel président de la FTC, l’autorité américaine antitrust, dans une interview à l’agence Bloomberg le 13 août 2019. Il faisait le mea culpa de la Federal Trade Commission (FTC) à propos des autorisations accordées à Facebook pour les rachats de respectivement Instagram en 2012 pour 1milliard de dollars et WhatsApp en 2014 pour – tenez-vous bien – près de 20 milliards de dollars ! Sur la centaine d’acquisitions faites par la firme de Mark Zuckerberg (

« Nous avons fait une erreur », avait admis Joseph Simons (photo), l’actuel président de la FTC, l’autorité américaine antitrust, dans une interview à l’agence Bloomberg le 13 août 2019. Il faisait le mea culpa de la Federal Trade Commission (FTC) à propos des autorisations accordées à Facebook pour les rachats de respectivement Instagram en 2012 pour 1milliard de dollars et WhatsApp en 2014 pour – tenez-vous bien – près de 20 milliards de dollars ! Sur la centaine d’acquisitions faites par la firme de Mark Zuckerberg (

La Worldwide Developer Conference (WWDC) de cette année 2020, qui s’est tenu à Cupertino, près de San Francisco, au sein de l’Apple Park, le fameux QG circulaire mondial de la marque à la pomme depuis plus de trois ans maintenant, avait beau avoir lieu à 8.898 kilomètres de Bruxelles, jamais l’Europe n’a été aussi proche de l’événement. Et pour cause : six jours avant que Tim Cook (photo de gauche), le PDG d’Apple, n’ouvre le bal, Margrethe Vestager (photo de droite), la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, chargée de la concurrence (

La Worldwide Developer Conference (WWDC) de cette année 2020, qui s’est tenu à Cupertino, près de San Francisco, au sein de l’Apple Park, le fameux QG circulaire mondial de la marque à la pomme depuis plus de trois ans maintenant, avait beau avoir lieu à 8.898 kilomètres de Bruxelles, jamais l’Europe n’a été aussi proche de l’événement. Et pour cause : six jours avant que Tim Cook (photo de gauche), le PDG d’Apple, n’ouvre le bal, Margrethe Vestager (photo de droite), la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, chargée de la concurrence (