En fait. Le 2 septembre, l’Autorité de la concurrence allemande a publié son rapport annuel dans lequel son président Andreas Mundt et le ministre allemand de l’Economie Peter Altmaier se félicitent des projets d’amendements qui seront débattus au Parlement afin de mieux « combattre les abus » des Big Tech.

En clair. Ce sont des amendements allemands destinés à modifier le « German Competition Act » (GWB) qui pourraient avoir des répercussions sur toute l’Europe. Car l’Allemagne est non seulement un des piliers de l’Union européenne (UE), mais en plus pour six mois (de juillet à décembre 2020) le pays qui préside le Conseil des ministres de l’UE justement. D’autant que la Commission européenne prépare un Digital Services Act (DSA) responsabilisant plus les plateformes du Net (1). Ces amendements « antitrust numérique », approuvés par la chancelière Angela Merkel le 9 septembre, vont renforcer les pouvoirs de l’Office anti-cartel fédéral allemand (le Bundeskartellamt), vis-à-vis des GAFAM. Ces amendements vont maintenant devoir être votés par le Parlement.

En clair. Ce sont des amendements allemands destinés à modifier le « German Competition Act » (GWB) qui pourraient avoir des répercussions sur toute l’Europe. Car l’Allemagne est non seulement un des piliers de l’Union européenne (UE), mais en plus pour six mois (de juillet à décembre 2020) le pays qui préside le Conseil des ministres de l’UE justement. D’autant que la Commission européenne prépare un Digital Services Act (DSA) responsabilisant plus les plateformes du Net (1). Ces amendements « antitrust numérique », approuvés par la chancelière Angela Merkel le 9 septembre, vont renforcer les pouvoirs de l’Office anti-cartel fédéral allemand (le Bundeskartellamt), vis-à-vis des GAFAM. Ces amendements vont maintenant devoir être votés par le Parlement.

La chronologie des médias prive les Français de Mulan

En fait. Le 25 août, Disney a confirmé que son film « Mulan » ne sera pas disponible en France sur sa plateforme Disney+ le 4 septembre, date à laquelle ce blockbuster sera pourtant proposé en ligne dans les autres pays. Les salles de cinéma sont victimes de la pandémie. Mais la France s’accroche à sa chronologie des médias.

En clair. La World Disney Company a cédé à la pression de l’exception cultuelle française et de sa sacro-sainte chronologie des médias. Celle-ci empêche qu’un nouveau film qui sort en salle de cinéma puisse être proposé en VOD avant quatre mois ou en SVOD avant dix-sept mois (1). Or la major d’Hollywood a annoncé le 4 août qu’elle se passera des salles obscures en raison du risque sanitaire et proposera sa superproduction « Mulan » (2) directement et en exclusivité en streaming sur Disney+ (60,5 millions d’abonnés dans le monde). Et ce, en mode VOD « accès premium » moyennant un prix variable selon les pays : 29,99 dollars aux Etats-Unis, 19,99 £ au Royaume-Uni, 21,99 euros en Italie ou encore en Espagne. «En même temps, nous sortirons le film en salle dans certains marchés où […] Disney+ [est absent] et où les salles sont ouvertes », a précisé Bob Chapek, le patron du groupe (3). Le lendemain, soit le 5 août, la Fédération nationale des cinémas français (FNCF) s’est insurgée contre la décision de Disney : « Les salles de cinéma regrettent profondément que certains films, notamment à potentiel mondial, ne puissent sortir en salle en France. (…) Le fait pour certains de privilégier d’autre modes de diffusion ne peut qu’accentuer la crise que connaissent les salles de cinéma, et plus largement notre secteur, (…) ». Et la FNCF présidée par Richard Patry de critiquer au passage le principe même de regarder des films en streaming : « (…) en optant pour des modes de diffusion bien moins créateurs de valeur que la sortie en salle et très éloignés du principe au cœur du spectacle cinématographique : rassembler un public ensemble pour partager des émotions et faire vivre la culture au cœur de la cité et des territoires » (4). Le long-métrage « Mulan » devait sortir en avril dernier dans les salles obscures, mais la pandémie a contraint Disney à repousser par trois fois la date, avant d’opter pour le streaming… sauf en France. Y aura-t-il une sortie «Mulan » dans des salles de l’Hexagone à l’instar du blockbuster « Tenet » de Warner Bros., par exemple à partir du mercredi 9 septembre, pour être proposée au bout de quatre mois, en janvier 2021, en mode VOD premium sur Disney+ ? Aux Etats-Unis, AMC (numéro un des cinémas américains) et la major Universal (Comcast) ont annoncé le 28 juillet un accord (5) ramenant à 17 jours le délai entre les sorties des films en salle et celles en VOD/DVD… @

En clair. La World Disney Company a cédé à la pression de l’exception cultuelle française et de sa sacro-sainte chronologie des médias. Celle-ci empêche qu’un nouveau film qui sort en salle de cinéma puisse être proposé en VOD avant quatre mois ou en SVOD avant dix-sept mois (1). Or la major d’Hollywood a annoncé le 4 août qu’elle se passera des salles obscures en raison du risque sanitaire et proposera sa superproduction « Mulan » (2) directement et en exclusivité en streaming sur Disney+ (60,5 millions d’abonnés dans le monde). Et ce, en mode VOD « accès premium » moyennant un prix variable selon les pays : 29,99 dollars aux Etats-Unis, 19,99 £ au Royaume-Uni, 21,99 euros en Italie ou encore en Espagne. «En même temps, nous sortirons le film en salle dans certains marchés où […] Disney+ [est absent] et où les salles sont ouvertes », a précisé Bob Chapek, le patron du groupe (3). Le lendemain, soit le 5 août, la Fédération nationale des cinémas français (FNCF) s’est insurgée contre la décision de Disney : « Les salles de cinéma regrettent profondément que certains films, notamment à potentiel mondial, ne puissent sortir en salle en France. (…) Le fait pour certains de privilégier d’autre modes de diffusion ne peut qu’accentuer la crise que connaissent les salles de cinéma, et plus largement notre secteur, (…) ». Et la FNCF présidée par Richard Patry de critiquer au passage le principe même de regarder des films en streaming : « (…) en optant pour des modes de diffusion bien moins créateurs de valeur que la sortie en salle et très éloignés du principe au cœur du spectacle cinématographique : rassembler un public ensemble pour partager des émotions et faire vivre la culture au cœur de la cité et des territoires » (4). Le long-métrage « Mulan » devait sortir en avril dernier dans les salles obscures, mais la pandémie a contraint Disney à repousser par trois fois la date, avant d’opter pour le streaming… sauf en France. Y aura-t-il une sortie «Mulan » dans des salles de l’Hexagone à l’instar du blockbuster « Tenet » de Warner Bros., par exemple à partir du mercredi 9 septembre, pour être proposée au bout de quatre mois, en janvier 2021, en mode VOD premium sur Disney+ ? Aux Etats-Unis, AMC (numéro un des cinémas américains) et la major Universal (Comcast) ont annoncé le 28 juillet un accord (5) ramenant à 17 jours le délai entre les sorties des films en salle et celles en VOD/DVD… @

La taxe «Google Images» revient dans le tuyau

En fait. Le 25 août, Next INpact a signalé que la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) se félicitait – dans son dernier rapport annuel publié cet été – du nouveau texte prévoyant que les moteurs de recherche tels que Google paient une redevance sur les images indexées.

En clair. « Sous l’impulsion de l’ADAGP [Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, ndlr], un nouveau texte a été élaboré au sein du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) en vue de redonner effet au mécanisme créé en 2016, et faire en sorte qu’enfin, les moteurs de recherche d’images, et notamment Google, paient des droits aux artistes dont ils exploitent le travail. Le ministère de la Culture s’est engagé à l’introduire sous forme d’amendement gouvernemental dans le projet de loi audiovisuel », écrit la société de gestion collective des droits de 190.000 artistes français et étrangers, dans son rapport d’activité 2019 mis en ligne cet été. C’est Next INpact qui a fait état de ce passage le 25 août (1). Cette redevance, surnommée taxe « Google Images », est prévue depuis quatre ans, « le dispositif relatif aux services automatisés de référencement d’images » ayant été adopté dans le cadre de la loi « Création » du 7 juillet 2016, à la suite d’un amendement déposé par sénateur Jean-Pierre Leleux et adopté (2). « Cet amendement vise à instaurer un mécanisme permettant d’assurer la rémunération des auteurs d’œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques ou de leurs ayants droit pour les images que les moteurs de recherche et de référencement s’approprient aujourd’hui sans autorisation et mettent à la disposition du public sur Internet », avait-il justifié. Un projet de décret avait été ensuite notifié, le 5 septembre 2016, à la Commission européenne (3). Mais c’était sans compter sur un avis négatif du Conseil d’Etat qui, en février 2017, a pointé « les risques juridiques » (4) (*) (**) au regard notamment d’une décision du 16 novembre 2016 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci estimait qu’un tel mécanisme de gestion collective obligatoire applicable aux moteurs de recherche d’images ne pouvait pas être mis en œuvre à un niveau national sans être expressément autorisé par le droit européen. « C’est désormais chose faite grâce à l’article 12 sur les licences collectives étendues de la directive [européenne sur le droit d’auteur et le droit voisin dans le marché unique numérique, ndlr]», se félicite aujourd’hui l’ADAGP, laquelle se verrait bien être le gestionnaire de cette taxe « Google Images » avec la Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (SAIF). La balle est dans le camp du gouvernement. @

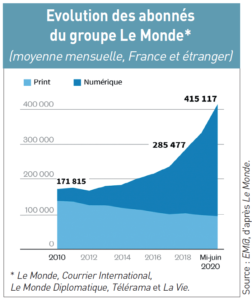

Le Monde : les abonnés numériques sont majoritaires

En fait. Le 8 juillet sur son site web et le 9 juillet dans son édition papier, Le Monde a fait état des résultats 2019 du groupe incluant « le quotidien de référence » mais aussi Courrier International, Le Monde Diplomatique et Télérama. Décidément, les abonnés numériques sauvent la presse. Le centre de gravité a basculé dans le digital.

En clair. Le quotidien Le Monde a franchi en mai dernier la barre des 300.000 « abonnés purs numériques », contre 220.000 à fin 2019 (1). Mais Jérôme Fenoglio, directeur du « Monde », et Louis Dreyfus, président du directoire du « Monde », ne précisent pas dans leur article (2) que ces chiffres incluent aussi la diffusion à l’international. Or si l’on s’en tient à la diffusion numérique payée uniquement en France, soit 184.898 de ventes numériques (dont 680 de ventes numériques par des tiers) selon le procès verbal de l’APCM (3), l’ex-OJD, l’édition numérique représente bien plus de la moitié – 57,1 % précisément (4) – de la diffusion payée du Monde en France (323.565 exemplaires vendus au total), contre 42,9 % pour le papier (appelé « Print »). Le basculement du centre de gravité du « quotidien de référence » est donc intervenu en 2019 (lire aussi EM@197, p. 1 et 2), alors qu’en 2018 (5) les ventes numériques pesaient encore moins de la moitié (47,9 %) et le papier était encore majoritaire (52,1 %). C’est que, à l’instar de la presse confrontée partout dans le monde à l’érosion de la diffusion papier, les abonnés numériques – de plus en plus nombreux – offrent aux éditeurs un relais de croissance salvateur. En cumulant Le Monde, Courrier International, Le Monde Diplomatique, Télérama et La Vie, le groupe atteint 415.117 abonnés numériques à mi-juin (voir graphique ci-contre). Ainsi, au cours de la 75e année de son « quotidien de référence » et grâce au digital, le groupe Le Monde a été rentable en 2019 et pour la troisième année consécutive : le bénéfice net est de 2,6 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires global de 302,7 millions d’euros, lequel affiche un léger recul de 0,8 %. Mais l’impact covid- 19 entraînant la chute des recettes publicitaires ternit déjà l’année 2020. @

Vers le démantèlement des GAFA ? L’étau se resserre

En fait. Le 27 juillet, quatre patrons des GAFA – Sundar Pichai (Google), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook) et Tim Cook (Apple) – seront auditionnés par la commission judiciaire de la Chambre des représentants des Etats-Unis pour répondre aux soupçons de pratiques anti-concurrentielles.

En clair. Les quatre PDG des GAFA seront auditionnés le lundi 27 juillet par la House Judiciary Committee à la Chambre des représentants du Congrès américain, en visioconférence s’ils le souhaitent. La sous-commission aux affaires antitrust interrogera Sundar Pichai, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Tim Cook, les PDG de respectivement Google, Amazon, Facebook et Apple. Cette audition exceptionnelle est organisée à Washington dans le cadre de l’enquête, ouverte depuis juin 2019, sur les pratiques concurrentielles des Big Four du Net.

La House Judiciary Committee s’interroge sur « la domination d’un petit nombre de plateformes numériques et sur le caractère adéquat des lois antitrust et de leur application ». Les députés de cette instance judicaire bipartisane (démocrates et républicains) justifient la convocation des quatre patrons : « Etant donné le rôle central que ces sociétés jouent dans la vie du peuple américain, il est essentiel que leurs PDG soient présents. Leur témoignage est essentiel pour que nous terminions cette enquête », écrivent-ils dans leur communiqué du 6 juillet (1). Le président de la commission judiciaire, Jerrold Nadler (démocrate), et le président de la sous-commission antitrust, David Cicilline (démocrate aussi), avaient cosigné avec deux autres membres (républicains) quatre lettres adressées le 13 septembre 2019 à chacun des quatre patrons pour obtenir des informations sur leurs activités et filiales.

Edition Multimédi@ met en ligne ici ces courriers d’une quinzaine de pages chacune concernant respectivement Google (2), Amazon (3), Facebook (4) et Apple (5). « Les documents demandés doivent permettre à la commission de mieux comprendre dans quelle mesure ces intermédiaires jouissent d’un pouvoir de marché, et s’ils l’utilisent de manière préjudiciable aux consommateurs et à la concurrence, et de voir comment le Congrès devrait réagir », a prévenu Jerrold Nadler. Il s’agit de déterminer s’il y a abus de position dominante dans la gestion des magasins d’applications, des places de marché de e-commerce, des données personnelles, de la publicité ciblées ou encore des règles d’utilisation. L’étau de resserre sur les GAFA : mènent aussi leurs enquêtes l’autorité de la concurrence américaine (FTC), notamment sur les acquisitions passées (6), et le département de la Justice (DoJ). Le verdict pourrait aboutir au démantèlement de ces mastodontes du Net. @