Des syndicats d’éditeurs et de journalistes de la presse (Spiil, SNJ, SNJ-CGT, FEJ, …) s’insurgent contre la « censure » du site de presse en ligne Reflets.info, condamné le 6 octobre en référé à « ne pas publier de nouvelles informations » sur le groupe Altice et son PDG Patrick Drahi.

Le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné en référé le 6 octobre 2022 à la société éditrice Rebuild.sh de « ne plus publier sur le site de son journal en ligne “Reflets.info” de nouvelles informations » issues des données piratées en août dernier par les hackeurs « Hive » sur le réseau informatique du groupe Altice, et l’a condamnée « à payer à chacune des sociétés Altice Group Lux [basée au Luxembourg, ndlr], Altice France et Valais Management Services [le family office de la famille de Patrick Drahi, PDG fondateur du groupe Altice, ndlr] la somme de 1.500 euros », soit 4.500 euros au total pour compenser leurs frais de justice.

Le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné en référé le 6 octobre 2022 à la société éditrice Rebuild.sh de « ne plus publier sur le site de son journal en ligne “Reflets.info” de nouvelles informations » issues des données piratées en août dernier par les hackeurs « Hive » sur le réseau informatique du groupe Altice, et l’a condamnée « à payer à chacune des sociétés Altice Group Lux [basée au Luxembourg, ndlr], Altice France et Valais Management Services [le family office de la famille de Patrick Drahi, PDG fondateur du groupe Altice, ndlr] la somme de 1.500 euros », soit 4.500 euros au total pour compenser leurs frais de justice.

« Dommage imminent » sur Altice ?

Sans se prononcer sur le fond, n’étant pas compétent en référé sur « une éventuelle atteinte à la liberté d’expression », le tribunal de commerce de Nanterre où l’audience s’est tenue le 27 septembre, justifie l’interdiction pour Reflets.info de publier de « nouvelles informations » – sur le groupe Altice (SFR, BFMTV, RMC, …) et sur le train de vie son PDG milliardaire Patrick Drahi (photo) – au motif que son éditeur Rebuild.sh « a manifesté son intention de poursuivre la publication » sur son site de presse en ligne d’articles révélant des informations (1) issues de ce piratage effectué par un rançongiciel. Pour le juge Luc Monnier (ayant délégation du président du tribunal de commerce de Nanterre), cela « fait peser une menace sur les sociétés du groupe Altice face à l’incertitude du contenu des parutions à venir qui pourraient révéler des informations relevant du secret des affaires ».

Et le juge d’affirmer : « Cette menace peut être qualifiée de dommage imminent » (2). Rebuild.sh a interjeté appel de cette décision. Plusieurs syndicats de la presse se sont insurgés contre cette atteinte à la liberté d’informer, que cela soit le Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil), dont Reflets.info est l’un des 260 membres (3), mais aussi le Syndicat national des journalistes (SNJ) qui a réagi dès le 29 septembre (4), la Fédération européenne des journalistes (FEJ) le 30 septembre (5) ou encore le SNJ-CGT le 6 octobre (6). Le Spiil, lui, s’insurge contre ce jugement en référé et estime que « la décision du tribunal de commerce instaure de fait une censure en interdisant à un éditeur de publier de nouveaux articles ». Le syndicat créé en octobre 2009, et qui représente aujourd’hui 260 membres pour un total de 314 titres de presse (7) dont Reflets.info, voit se « confirmer [ses] craintes concernant le fait que la loi sur le secret des affaires permette à des entreprises d’interdire à des médias de publier des informations en s’appuyant sur le droit commercial ». Cette loi controversée du 30 juillet 2018 portant sur « la protection du secret des affaires » (8) avait déjà soulevé des craintes à l’époque car considérée comme une menace sur la liberté et le droit d’informer, un risque de muselage des journalistes et des lanceurs d’alerte.

Le texte de loi était même passé, avant d’être promulgué, par les fourches caudines du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision du 26 juillet 2018 (9), a rappelé que la liberté d’expression et de communication est protégée tant par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment dans son article 11 (10), que par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (11). Les sages de la rue Montpensier ont quand même rappelé qu’il existe « des exceptions à la protection du secret des affaires », notamment au profit des lanceurs d’alerte (12). L’article L. 151-8 du code de commerce (13) ne prévoit-il pas que « le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue : pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d’information (…) ; pour révéler, dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte (…) » ?

La haute institution de la Ve République en conclut que cet article L. 151-8 du code de commerce « ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle » et « est conforme à la Constitution ».

Liberté de la presse : principe constitutionnel

Or, comme l’avait souligné les députés et les sénateurs à l’origine de la saisine constitutionnelle, la loi « Protection du secret des affaires » non seulement ne mentionne pas explicitement parmi les exceptions le journalisme d’investigation ni la protection des sources des journalistes, mais aussi elle impose en outre que la liberté d’expression et de communication fasse l’objet d’« une instance [judiciaire devant un tribunal civil ou commercial, ndlr] relative à une atteinte au secret des affaires » pour être évaluée voire neutralisée (avant tout procès au fond). Alors même que ce droit d’informer devrait s’imposer de lui-même comme droit fondamental. C’est là que le bât blesse. Le 6 octobre dernier, le Spiil a appelé à « faire reconnaître la liberté de la presse comme principe constitutionnel » (14). Lors des débats de transposition en France, au printemps 2018, de la directive européenne « Secret des affaires » datant de 2016 (15), le Spiil était déjà monté au créneau pour regretter que « la primauté du droit à être informé sur le droit aux secrets ne soit pas exprimée avec suffisamment de clarté ». Et le syndicat de la presse en ligne de mettre en garde contre « une multiplication des procédures contentieuses ».

Loi du 29 juillet 1881 et « procès-bâillon »

Le Spiil à l’époque (il y a plus de quatre ans) de dénonçait déjà les risques : « Les éditeurs de presse, souvent de très petites tailles, n’ont pas les moyens de soutenir des procédures abusives. Or certains acteurs économiques sont friands de ces “procès-bâillon”. Cette confusion risque donc de générer un comportement d’autocensure, préjudiciable à notre démocratie ». Le Conseil d’Etat, dans son avis rendu jeudi 15 mars 2018, rejoignait ces préoccupations en indiquant qu’« en toute logique, conformément à la directive [européenne de 2016], il conviendrait (…) de mentionner au nombre des cas licites, et non parmi les dérogations, l’hypothèse de l’obtention d’un secret des affaires dans le cadre de l’exercice du droit à l’information (…) » (16). Et ce n’est pas faute de ne pas avoir demandé au législateur et aux pouvoirs publics de tenir compte du droit fondamental qu’est la liberté d’expression, telle que consacrée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (17), en l’inscrivant nommément dans la loi « Protection du secret des affaires ». Ce qui ne fut pas fait, au risque de déséquilibrer ce texte législatif au profit du secret pour les entreprises. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse encadre la responsabilité des éditeurs de presse et, assure le Spiil, présente les garanties nécessaires pour permettre au juge de bien apprécier la valeur d’intérêt général des informations révélées.

Deux décisions rendues en juin 2019 – l’une de la cour d’appel de Paris dans l’ a f faire « Conforama/ Challenges.fr » (18), d’une part, et l’autre de la Cour de cassation dans l’affaire « Consolis/Mergermarket- Debtwire.com » (19), d’autre part – sont venues concrétiser la menace judiciaire qui pèse sur le droit d’informer, notamment là aussi sur des révélations faites par les sites de presse en ligne (20). Ce fut par exemple le cas aussi en 2014 lorsque TourMag.com, site de presse spécialisé dans l’actualité du secteur du tourisme, avait été condamné pour avoir publié des informations économiques et sociales (non démenties) concernant le tour-operator TUI, acteur important de ce secteur. « Pour la première chambre civile de la Cour de cassation, a rappelé le Spiil, il s’agissait d’une violation du Code du travail et de la loi de 2004 pour la confiance dans l’économie numérique »? (21).

Le site de presse en ligne Reflets.info, qui se définit luimême comme un « journal d’investigation en ligne et d’information hacking », n’est pas à l’origine du piratage informatique d’Altice. Bien que le titre ait été cofondé en 2010 par journaliste Antoine Champagne alias « Kitetoa », journaliste, et Olivier Laurelli alias « Bluetouff », hackeur (22). Le groupe de pirates informatiques Hive, lui, avait procédé à sa cyberattaque au ransomware en août 2022 et, à défaut du paiement de la rançon (23) de 5,5 millions de dollars demandée par les hackeurs, a mis en ligne sur le Dark Net – la face obscure d’Internet accessible notamment par le logiciel Tor – des documents financiers et documents privés ainsi récupérés. La défense de l’éditeur Rebuild.sh l’affirme : « Ni le piratage, ni l’accessibilité des documents piratés ne sont du fait du journal “Reflets”. (…) Si les informations relèvent éventuellement de la vie privée du dirigeant de la société Altice [Patrick Drahi, ndlr], elles ne relèvent certainement pas du “secret des affaires” au sens de la loi ». Dans un communiqué du 6 octobre, celui-ci relève que le juge empêche Reflets.info de publier « de nouvelles informations » mais en revanche qu’« il n’a [pas] lieu à référé sur autres demandes » d’Altice « à l’encontre » de Rebuild.sh : « En clair, nous ne sommes pas censurés sur le passé… mais sur l’avenir ! Ce qui laisse présager des futures et potentielles entraves à l’encontre de l’ensemble de la presse. (…) L’effet voulu, c’est à dire un procès-bâillon pour faire taire les journalistes, est atteint », prévient l’éditeur du site de presse en ligne incriminé (24).

Rebuild.sh/Reflets.info fait appel (procès et dons)

Le groupe Altice, qui demandait la suppression de trois articles « sous astreinte de 500 euros par jour de retard », n’a donc pas eu gain de cause sur les articles déjà en ligne (25). Le tribunal de commerce de Nanterre a rappelé dans son ordonnance du 6 octobre qu’« il ne relève pas de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé de se prononcer sur une éventuelle atteinte à la liberté d’expression qui nécessite ici un débat de fond ». Pour faire face à ses frais de justice, y compris pour la procédure en appel, l’association J’aime l’info – reconnue d’intérêt général – organise une collecte de fonds en ligne (26) pour Reflets.info. @

Charles de Laubier

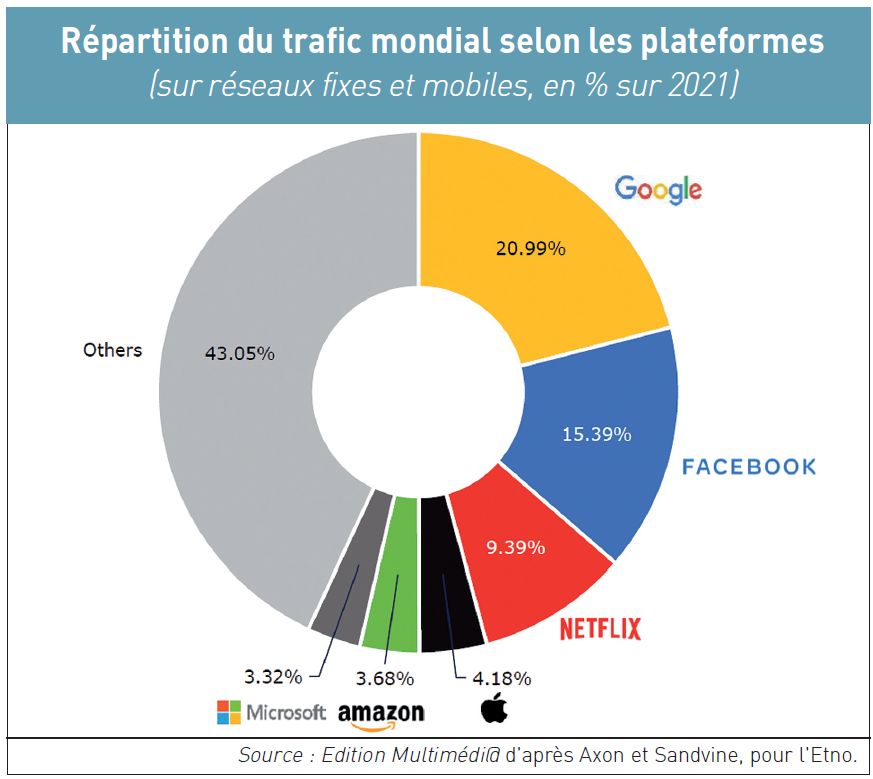

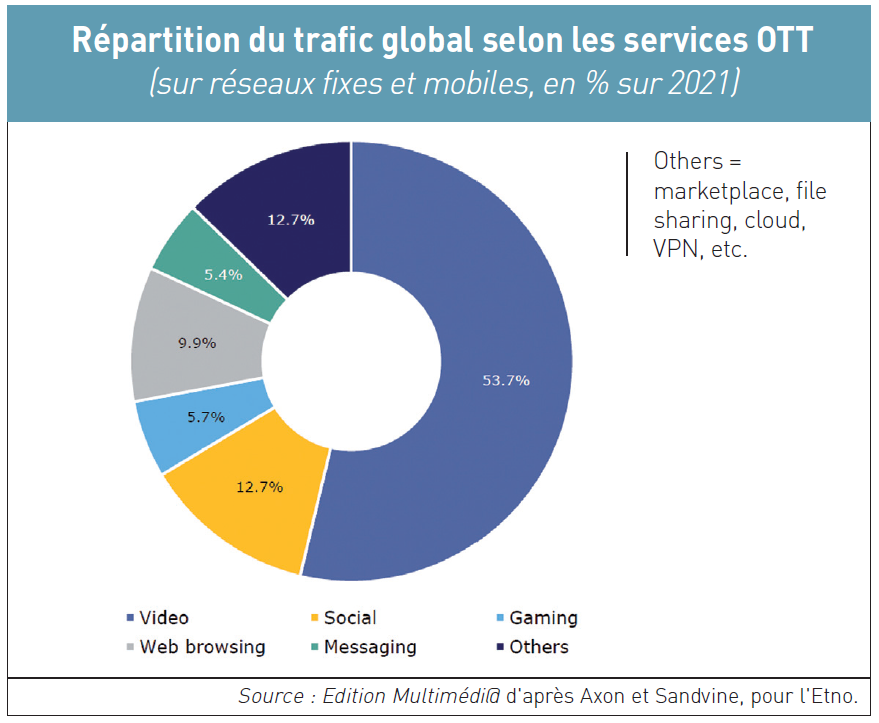

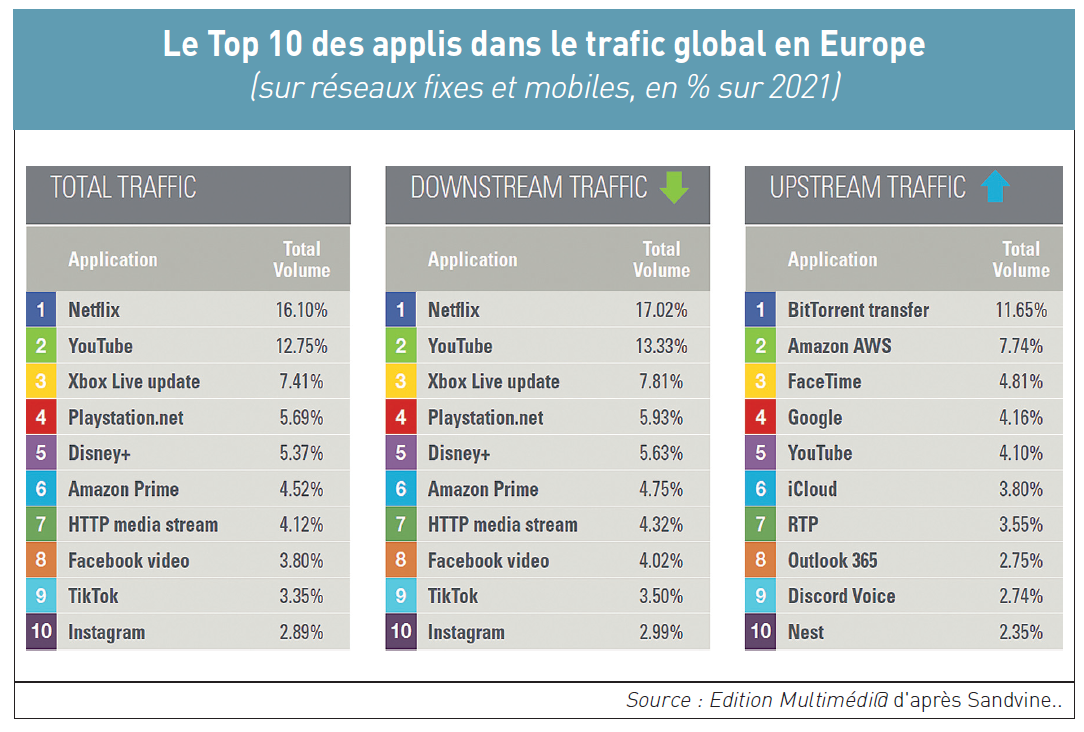

Les opérateurs télécoms européens – la plupart historiques (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Telecom Italia/Tim, British Telecom/BT, …) et membres de l’organisation bruxelloise Etno (

Les opérateurs télécoms européens – la plupart historiques (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Telecom Italia/Tim, British Telecom/BT, …) et membres de l’organisation bruxelloise Etno (

La capitale du tapis rouge reçoit sur sa Croisette les grands noms du streaming vidéo. Sont à Cannes pour le 38e Mipcom précédé du 30e MipJunior, tous les deux sous la direction de Lucy Smith (photo) : Netflix avec une quinzaine d’« acheteurs », Amazon avec une bonne cinquantaine, Disney+ avec trois buyers sur plus d’une quarantaine de dirigeants envoyés par la Walt Disney Company, mais aussi YouTube (Google) avec quatre dirigeants, Apple avec deux acheteurs, Paramount+ avec également deux sur près de vingt-cinq dirigeants du groupe Paramount Global (ex-ViacomCBS), dont deux buyers de sa plateforme Pluto TV. Notons aussi la présence de trois dirigeants du belge Streamz, une dizaine du français Orange ou encore un de son concurrent Altice Média.

La capitale du tapis rouge reçoit sur sa Croisette les grands noms du streaming vidéo. Sont à Cannes pour le 38e Mipcom précédé du 30e MipJunior, tous les deux sous la direction de Lucy Smith (photo) : Netflix avec une quinzaine d’« acheteurs », Amazon avec une bonne cinquantaine, Disney+ avec trois buyers sur plus d’une quarantaine de dirigeants envoyés par la Walt Disney Company, mais aussi YouTube (Google) avec quatre dirigeants, Apple avec deux acheteurs, Paramount+ avec également deux sur près de vingt-cinq dirigeants du groupe Paramount Global (ex-ViacomCBS), dont deux buyers de sa plateforme Pluto TV. Notons aussi la présence de trois dirigeants du belge Streamz, une dizaine du français Orange ou encore un de son concurrent Altice Média. Une taxe sur le streaming musical de 1,5% sur la valeur ajoutée générée par les plateformes de musique en ligne. Telle était la proposition faite par des députés situés au centre et à gauche de l’échiquier politique, dans le cadre du projet de loi de finances 2023. Mais avant même l’ouverture des débats en séance publique le 10 octobre à l’Assemblée nationale (et jusqu’au 4 novembre), la commission des finances réunie le 6 octobre, a rejeté les trois amendements – un du centre et deux de gauche, déposés respectivement les 29 et 30 septembre.

Une taxe sur le streaming musical de 1,5% sur la valeur ajoutée générée par les plateformes de musique en ligne. Telle était la proposition faite par des députés situés au centre et à gauche de l’échiquier politique, dans le cadre du projet de loi de finances 2023. Mais avant même l’ouverture des débats en séance publique le 10 octobre à l’Assemblée nationale (et jusqu’au 4 novembre), la commission des finances réunie le 6 octobre, a rejeté les trois amendements – un du centre et deux de gauche, déposés respectivement les 29 et 30 septembre.