En fait. Le 12 octobre, Anne Le Hénanff, députée (Horizon) de la première circonscription du Morbihan (Bretagne), a été nommée ministre déléguée à l’Intelligence artificielle et au Numérique. La Bretonne remplace la Parisienne Clara Chappaz (Renaissance) qui était démissionnaire depuis le 5 octobre.

En clair. C’est l’une des trois Bretonnes du gouvernement « Lecornu 2 » constitué le dimanche 12 octobre. Anne Le Hénanff a remplacé Naïma Moutchou, laquelle avait succédé le 5 octobre à Clara Chappaz avant d’être démissionnaire dès le lendemain avec l’implosion de « Lecornu 1 » (le plus éphémère gouvernement de la Ve République, le Premier ministre démissionnant 27 jours après sa nomination par Emmanuel Macron). Alors que Naïma Moutchou avait le nouveau maroquin intitulé « ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, de l’Intelligence artificielle et du Numérique », Anne Le Hénanff reprend, elle, celui de Clara Chappaz : « ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique » (1). Point commun entre les deux députées Anne Le Hénanff et Naïma Moutchou : elles sont toutes les deux affiliées à l’Assemblée nationale au parti Horizon de l’ancien Premier ministre Edouard Philippe.

La nouvelle ministre était même jusqu’à présent co-porte-parole d’Horizon depuis un an et demi. Il n’y aura sans doute pas de passation de pouvoirs publique, mais Anne Le Hénanff – députée de la 1ère circonscription du Morbihan (Vannes) depuis juin 2022 – ne s’est pas privée de (suite)

Depuis une trentaine d’années que les pure players de la presse en ligne existent, c’est la première fois que l’un d’eux se retrouve sous le feu des projecteurs et consacré pour son journalisme d’investigation – en l’occurrence pour avoir été à l’origine d’une affaire retentissante ayant conduit un ancien président de la République derrière les barreaux – un fait inédit et historique depuis la naissance de la République française en… 1792.

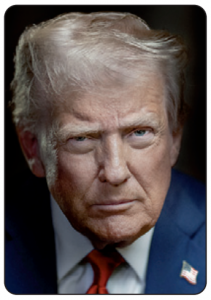

Depuis une trentaine d’années que les pure players de la presse en ligne existent, c’est la première fois que l’un d’eux se retrouve sous le feu des projecteurs et consacré pour son journalisme d’investigation – en l’occurrence pour avoir été à l’origine d’une affaire retentissante ayant conduit un ancien président de la République derrière les barreaux – un fait inédit et historique depuis la naissance de la République française en… 1792. Cinq jours à peine après avoir signé tout sourire avec Ursula von der Leyen (photo de droite) les conclusions d’un accord commercial sur les droits de douane entre les Etats-Unis et l’Union européenne (

Cinq jours à peine après avoir signé tout sourire avec Ursula von der Leyen (photo de droite) les conclusions d’un accord commercial sur les droits de douane entre les Etats-Unis et l’Union européenne ( Bien que les deux fils du 47e président des Etats-Unis – Donald Trump Jr. (photo de gauche) et Eric Trump (photo de droite) – ont annoncé, de la Trump Tower à New York le 16 juin, le lancement de Trump Mobile et du smartphone T1, ce n’est ni The Trump Organization ni Trump Media & Technology Group (TMTG) qui opère cette nouvelle activité d’opérateur mobile. Il ne s’agit que d’un « accord de licence limité » de la marque « Trump » signé par la Donald Trump Trademark Management (DTTM Operations), filiale de la Trump Organization, avec la société T1 Mobile, créée début mai et enregistrée en Floride.

Bien que les deux fils du 47e président des Etats-Unis – Donald Trump Jr. (photo de gauche) et Eric Trump (photo de droite) – ont annoncé, de la Trump Tower à New York le 16 juin, le lancement de Trump Mobile et du smartphone T1, ce n’est ni The Trump Organization ni Trump Media & Technology Group (TMTG) qui opère cette nouvelle activité d’opérateur mobile. Il ne s’agit que d’un « accord de licence limité » de la marque « Trump » signé par la Donald Trump Trademark Management (DTTM Operations), filiale de la Trump Organization, avec la société T1 Mobile, créée début mai et enregistrée en Floride. FCC, FTC, SEC, … au service du « Trump business » ?

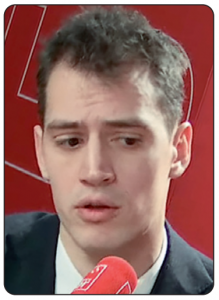

FCC, FTC, SEC, … au service du « Trump business » ?  La licorne française Mistral AI, aux ambitions aussi grandes que sa valorisation de 5,8 milliards d’euros – atteinte il y a un an maintenant, à la faveur de sa dernière levée de fonds de 600 millions d’euros bouclée en juin 2024 –, a un besoin urgent de financements supplémentaires. Son PDG cofondateur Arthur Mensch (photo) l’avait confirmé à l’agence Bloomberg en février, notamment pour financer un centre de données qu’il prévoit de créer en France. « Bien sûr, en tant que start-up, on vous demande aussi de lever plus de fonds. C’est certainement un sujet qui nous préoccupe », avait-il confié (

La licorne française Mistral AI, aux ambitions aussi grandes que sa valorisation de 5,8 milliards d’euros – atteinte il y a un an maintenant, à la faveur de sa dernière levée de fonds de 600 millions d’euros bouclée en juin 2024 –, a un besoin urgent de financements supplémentaires. Son PDG cofondateur Arthur Mensch (photo) l’avait confirmé à l’agence Bloomberg en février, notamment pour financer un centre de données qu’il prévoit de créer en France. « Bien sûr, en tant que start-up, on vous demande aussi de lever plus de fonds. C’est certainement un sujet qui nous préoccupe », avait-il confié (