L’Organisation mondiale du commerce (OMC) se retrouve sous le feu des projecteurs depuis que les Etats-Unis ont déclenché une guerre commerciale et douanière à l’encontre de la Chine, de l’Europe, du Canada et du Mexique. Parmi les différends qu’elle doit tenter de régler : les technologies et les brevets.

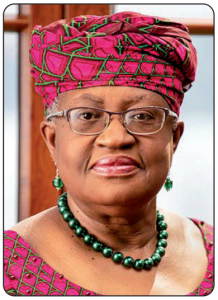

L’Organisation mondiale du commerce (OMC), que dirige Ngozi Okonjo-Iweala (photo) depuis mars 2021, fête cette année son trentième anniversaire dans une période sans précédent de fortes turbulences, alors qu’elle est censée assurer la solidité et la stabilité de l’économie mondiale en réglant les différends.

L’Organisation mondiale du commerce (OMC), que dirige Ngozi Okonjo-Iweala (photo) depuis mars 2021, fête cette année son trentième anniversaire dans une période sans précédent de fortes turbulences, alors qu’elle est censée assurer la solidité et la stabilité de l’économie mondiale en réglant les différends.

Et ils s’accumulent. Parmi les toutes dernières plaintes déposées à Genève en Suisse, où se trouve son siège social : celle de la Chine, qui, le 4 février 2025, conteste devant l’OMC les droits de douane additionnels de 10 % à 20 % sur les marchandises provenant de l’Empire du Milieu. Décidées par décret présidentiel de Donald Trump, ces nouvelles taxes douanières sont considérées par Pékin comme contraires à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994. Avant ces différends sur les tarifs douaniers infligés par les Etats-Unis à son encontre, mais aussi envers l’Union européenne, le Canada ou encore le Mexique, la Chine a aussi porté plainte dès novembre 2022 devant le gendarme du commerce mondial contre les restrictions à l’exportation vers elle, ou de pays ou d’entreprises en relation avec elle, « de certaines puces semi-conductrices informatiques de pointe, de certains produits pour superordinateurs, de certains produits de fabrication de semi-conducteurs et d’autres produits, ainsi que de leurs services et de leurs technologies connexes » (1).

Les Etats-Unis piétinent l’accord du GATT

La Chine, qui a adhéré à l’OMC en décembre 2001, s’insurge aussi du fait que les Etats-Unis invoquent des questions de « sécurité nationale », lesquelles, selon Washington, ne peuvent être réglées dans le cadre d’un règlement de différend à l’OMC. Le régime de contrôle des exportations est administré par la direction de l’industrie et de la sécurité (Bis) du Département du commerce des Etats-Unis (DoC).

Là aussi, devant l’OMC, Pékin accuse son rival américain d’enfreindre l’accord du GATT de 1994 – lequel fait d’ailleurs partie intégrante (c’est une annexe) de l’Accord de Marrakech signé le 15 avril 1994 pour fonder l’OMC justement, qui est entrée en fonction le 1er janvier 1995 – il y a 30 ans (2). Le GATT de 1994 reprend (suite)

Edition Multimédi@ fait le parallèle entre la lente adoption de la fibre optique à domicile – le FTTH (

Edition Multimédi@ fait le parallèle entre la lente adoption de la fibre optique à domicile – le FTTH ( Introduite à 290 pence à l’ouverture de la Bourse de Londres le 16 décembre 2024, l’action « CAN » du groupe Canal+ ne vaut plus que 175,1 pence le 13 mars 2025, au moment où nous bouclons ce n°339 de Edition Multimédi@, ce qui représente une chute de – 39,6 % (voir graphique). Et sa valorisation n’est plus que de 1,7 milliard de livres sterling (2 milliards d’euros). C’est une grosse déception pour les actionnaires, à qui la direction de Vivendi – l’ex-maison mère de Canal+ – avait fait miroiter une capitalisation potentielle d’environ 6 milliards d’euros.

Introduite à 290 pence à l’ouverture de la Bourse de Londres le 16 décembre 2024, l’action « CAN » du groupe Canal+ ne vaut plus que 175,1 pence le 13 mars 2025, au moment où nous bouclons ce n°339 de Edition Multimédi@, ce qui représente une chute de – 39,6 % (voir graphique). Et sa valorisation n’est plus que de 1,7 milliard de livres sterling (2 milliards d’euros). C’est une grosse déception pour les actionnaires, à qui la direction de Vivendi – l’ex-maison mère de Canal+ – avait fait miroiter une capitalisation potentielle d’environ 6 milliards d’euros.