Le marché mondial des VPN, pour masquer son adresse IP afin de contourner anonymement les interdictions d’accès sur le Web, va presque tripler d’ici la fin de la décennie. Les offres prolifèrent dans un contexte de censures (notamment étatiques) et de géo-restriction (comme pour le droit d’auteur).

« La demande de VPN augmente dans le monde entier, constate encore aujourd’hui le site Top10VPN fondé par Antonio Argiolas (photo) pour tracker en direct les pics de demande de VPN dans tous les pays (1). Chaque fois que les gouvernements du monde entier tentent de contrôler la population en perturbant l’accès à Internet, les gens se tournent vers les VPN afin de contourner les restrictions ». Bien que les applications VPN gratuites soient attractives, il conseille de faire preuve de prudence et d’utiliser un VPN gratuit digne de confiance ou, dans la mesure du possible, un VPN premium payant.

« La demande de VPN augmente dans le monde entier, constate encore aujourd’hui le site Top10VPN fondé par Antonio Argiolas (photo) pour tracker en direct les pics de demande de VPN dans tous les pays (1). Chaque fois que les gouvernements du monde entier tentent de contrôler la population en perturbant l’accès à Internet, les gens se tournent vers les VPN afin de contourner les restrictions ». Bien que les applications VPN gratuites soient attractives, il conseille de faire preuve de prudence et d’utiliser un VPN gratuit digne de confiance ou, dans la mesure du possible, un VPN premium payant.

La hausse de la censure profite aux VPN

Les VPN grand public, gratuits ou payants, tirent parti de cet engouement. NordVPN, ExpressVPN, Surfshark, CyberGhost, Proton VPN ou encore Private Internet Access (PIA) rivalisent avec les VPN des navigateurs web Firefox (Mozilla), Edge (Microsoft) ou Pixel VPN (ex-Google One VPN). Rien qu’en 2024, la demande en VPN a bondi au Brésil à la suite de la censure de X (ex-Twitter), qui a d’abord fermé ses bureaux dans le pays avant que la Cour suprême brésilienne ne confirme le 2septembre (2) l’interdiction d’accès au réseau social appartenant à Elon Musk (3). Même poussée de VPN au Venezuela, en Turquie, au Bangladesh, au Kenya ou encore en Birmanie. Les réseaux privés virtuels – ou Virtual Private Networks (VPN) – ont plus que jamais le vent en poupe.

Selon une étude réalisée en août par la société américaine Global Industry Analysts, le marché mondial des VPN devait bondir à 137,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2030, contre 50,9 milliards en 2023. Cela représente une hausse annuelle moyenne de + 15,3 %. « La croissance du marché des VPN est attribuable à plusieurs facteurs, dont une sensibilisation accrue du public aux menaces de cybersécurité, des règlements stricts en matière de protection des données, et l’augmentation généralisée des accords de travail à distance depuis la pandémie de covid-19 », expliquent les analystes.

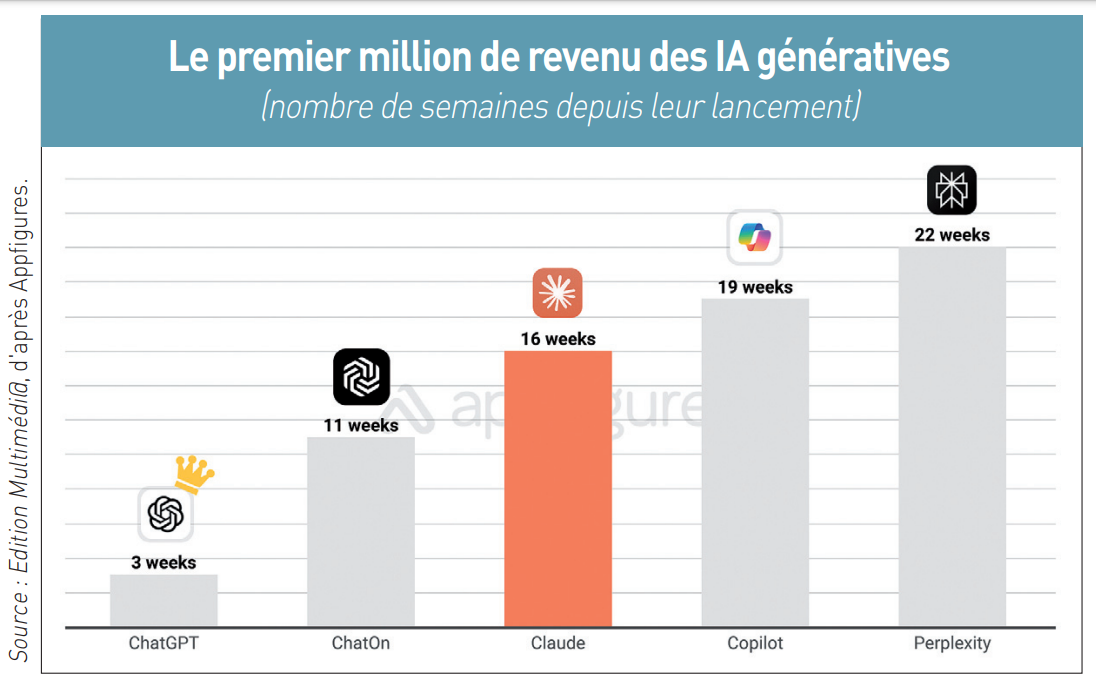

Claude d’Anthropic sera-t-elle l’IA générative qui pourra détrôner ChatGPT d’OpenAI ? L’avenir dira si la fable du lièvre et de la tortue s’appliquera à ces deux concurrents Alors que ChatGPT d’OpenAI a été lancé le 30 novembre 2022 avec le succès médiatique planétaire que l’on connaît (

Claude d’Anthropic sera-t-elle l’IA générative qui pourra détrôner ChatGPT d’OpenAI ? L’avenir dira si la fable du lièvre et de la tortue s’appliquera à ces deux concurrents Alors que ChatGPT d’OpenAI a été lancé le 30 novembre 2022 avec le succès médiatique planétaire que l’on connaît ( Anthropic a donc plus que jamais une carte à jouer dans la bataille des IA génératives, comme le croit Ariel Michaeli : « Nous estimons que Claude a jusqu’à présent 25.000 abonnés payants. Cela semble beaucoup, mais ChatGPT a ajouté 291.000 nouveaux abonnés payants en juillet [l’IA générative d’OpenAI revendiquant en août plus de 200 millions d’utilisateurs actifs, ndlr]. Pour que Claude ait une chance, il doit apprendre des wrappers et ne pas copier ChatGPT. Si Claude augmente son interface de chat avec des fonctionnalités plus grand public, et s’il promeut son application mobile, alors il pourrait avoir une chance » (

Anthropic a donc plus que jamais une carte à jouer dans la bataille des IA génératives, comme le croit Ariel Michaeli : « Nous estimons que Claude a jusqu’à présent 25.000 abonnés payants. Cela semble beaucoup, mais ChatGPT a ajouté 291.000 nouveaux abonnés payants en juillet [l’IA générative d’OpenAI revendiquant en août plus de 200 millions d’utilisateurs actifs, ndlr]. Pour que Claude ait une chance, il doit apprendre des wrappers et ne pas copier ChatGPT. Si Claude augmente son interface de chat avec des fonctionnalités plus grand public, et s’il promeut son application mobile, alors il pourrait avoir une chance » (