Lancée le 10 février après avoir obtenu le même jour le feu vert de la Commission européenne qui n’y voit « aucun problème de concurrence », la co-entreprise Utiq d’Orange, Deutsche Telekom, Telefónica et Vodafone cherche à obtenir le consentement publicitaire des mobinautes.

Les cookies sont morts, vive l’identifiant mobile ? Les géants du Net avaient imposé le dépôt de cookies publicitaires sur les terminaux pour traquer les internautes sur le Web et les mobiles. Des opérateurs télécoms pensent avoir trouvé l’alternative aux cookies, voués à disparaître, avec un identifiant numérique associé à l’adresse IP de chaque mobinaute (mais pas à sa carte SIM). Le consentement préalable et obligatoire des utilisateurs, avant de leur envoyer des publicités ciblées, sera recueilli par les opérateurs télécoms.

Les cookies sont morts, vive l’identifiant mobile ? Les géants du Net avaient imposé le dépôt de cookies publicitaires sur les terminaux pour traquer les internautes sur le Web et les mobiles. Des opérateurs télécoms pensent avoir trouvé l’alternative aux cookies, voués à disparaître, avec un identifiant numérique associé à l’adresse IP de chaque mobinaute (mais pas à sa carte SIM). Le consentement préalable et obligatoire des utilisateurs, avant de leur envoyer des publicités ciblées, sera recueilli par les opérateurs télécoms.

Identifiant mobile publicitaire

Basée en Belgique, à Bruxelles, la coentreprise Utiq – détenue à parts égales (25 % du capital) par ses cofondateurs Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone (initiateur du projet) – veut être un tiers de confiance dans la publicité numérique en Europe. La plateforme Utiq, ouverte « à tous les autres opérateurs télécoms européens », se veut aussi exemplaire dans la protection des données, au regard de la législation applicable par les Vingt-sept à travers le règlement général RGPD et la directive ePrivacy.

L’adtech des « telcos » permet d’obtenir ou pas de chaque abonné son consentement explicite (opt-in), condition sine qua non pour les marques de faire de la publicité ciblée sur les sites web et dans les applications mobiles (in-app). Utiq sonne d’ailleurs « you » (vous) et « tick » (cocher). « La seule donnée partagée est un jeton numérique [token, ndlr] pseudo-anonymisé et non réversible. Les consommateurs sont libres de donner ou de refuser leur consentement en un seul clic, ainsi que de révoquer tout autre consentement préalablement donné », assure la coentreprise dirigée par Marc Bresseel (photo de gauche), un ancien IBMeur ayant passé ensuite quinze ans chez Microsoft Advertising, suivis de moins de deux ans chez Interpublic (IPG Mediabrands), quatrième groupe mondial de publicité. Après des tests menés sous son ex-nom « Trust PID » durant des mois en Allemagne (avec Axel Springer, RTL et IQ Digital) et en Espagne, Utiq a créé fin mai sa troisième filiale, cette fois en France, basée à Boulogne-Billancourt et dirigée par Sophie Poncin (photo de droite). Contactée par Edition Multimédi@, celle-ci nous indique avoir démissionné de chez Orange, où elle a passé quinze ans, notamment en tant que directrice déléguée d’Orange Advertising, après avoir été moins de deux ans chez Google, et après huit ans chez France Télévisions Publicité (1). Des tests en France avec des marques et des médias auront lieu en juillet et en septembre, avec Orange, Bouygues Telecom et SFR, en attendant Free. L’Italie et, en dehors de l’Union européenne, le RoyaumeUni ont aussi leur filiale Utiq. D’autres pays européens suivront à partir de 2024. « Utiq est une initiative paneuropéenne visant à accompagner notre secteur vers plus de responsabilité, par le biais d’un consentement qui soit volontaire, clair et informé », a déclaré Marc Bresseel le 6 juin. Interrogé sur une éventuelle introduction en Bourse, il nous répond : « Il n’y a aucun plan en ce moment de faire une IPO [Initial Public Offering]. Il faut vraiment lancer le service, l’étendre au reste de l’Europe. Après, les actionnaires décideront de la stratégie d’investissement ».

Cette « solution mutualisée multi-opérateurs de publicité digitale et de marketing digital » permet aux « telcos » de tenter de reprendre la main sur le marché de la publicité numérique dominé par Google et Facebook. Utiq a noué un partenariat européen exclusif avec la société danoise Adform, spécialiste de la publicité programmatique. Il s’agit d’une plateforme d’intermédiation publicitaire dite DSP (Demand Side Platform) pour l’achat d’espaces publicitaires par les annonceurs et agences de publicité (2). « Les annonceurs peuvent désormais s’engager sereinement dans une stratégie cookieless [sans cookies tiers, ndlr], tout en ayant la certitude de bénéficier des normes européennes les plus rigoureuses en matière de gestion du consentement et de traitement des données personnelles », explique Alexandra Jarry-Bourne, vice-présidente chez Adform.

Reste convaincre les médias en ligne

Pour l’heure, l’accueil d’Utiq de la part d’éditeurs et de médias semble plutôt timoré, comme l’a révélé mi-juin Le JDNet. Certains sont « sceptiques » sur le double opt-in (consentement Utiq avec logo de l’opérateur télécoms, puis consentement de l’éditeur si ce n’est pas déjà fait). « Cela va augmenter mon taux de rebond [visiteurs quittant aussitôt le site web, ndlr] », craint un acteur sous couvert d’anonymat. Un autre se demande pourquoi une exclusivité avec une seule plateforme d’achat d’espace (Adform). Audelà de l’« opacité » (3), une inconnue demeure : quelle commission vont prendre les opérateurs télécoms ? Sophie Poncin a tenté de rassurer (4), sans donner de tarifs, ni à Edition Multimédi@. @

Charles de Laubier

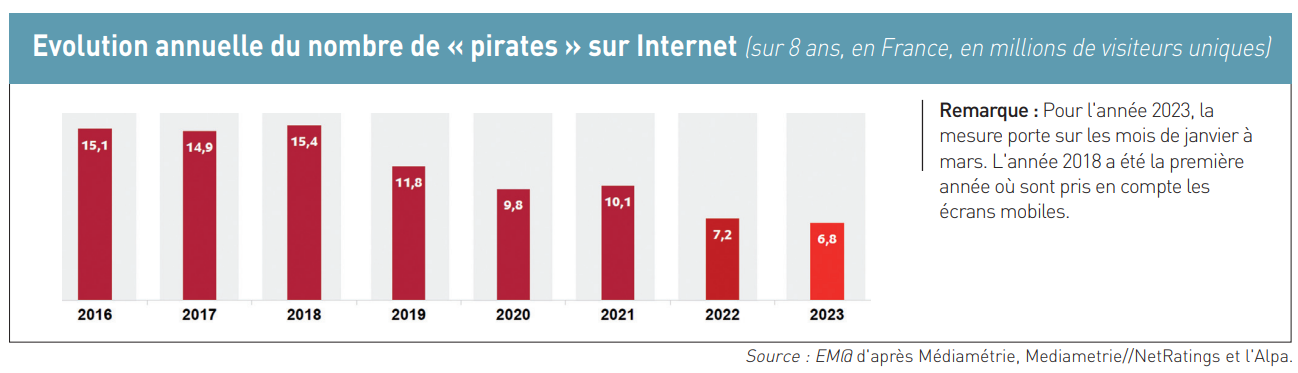

L’Association de la lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa), présidée depuis plus de 20 ans par Nicolas Seydoux (président de Gaumont), a publié en mai l’état arrêté au mois de mars 2023 de l’« audience des sites illicites dédiés à la consommation vidéo en France », mesurée par l’institut Médiamétrie. Ces chiffres mensuels, qui ont d’ailleurs été repris et présentés le 20 mai lors du Festival de Cannes par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), confirme que le piratage dans l’Hexagone est en forte baisse depuis cinq ans maintenant.

L’Association de la lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa), présidée depuis plus de 20 ans par Nicolas Seydoux (président de Gaumont), a publié en mai l’état arrêté au mois de mars 2023 de l’« audience des sites illicites dédiés à la consommation vidéo en France », mesurée par l’institut Médiamétrie. Ces chiffres mensuels, qui ont d’ailleurs été repris et présentés le 20 mai lors du Festival de Cannes par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), confirme que le piratage dans l’Hexagone est en forte baisse depuis cinq ans maintenant.

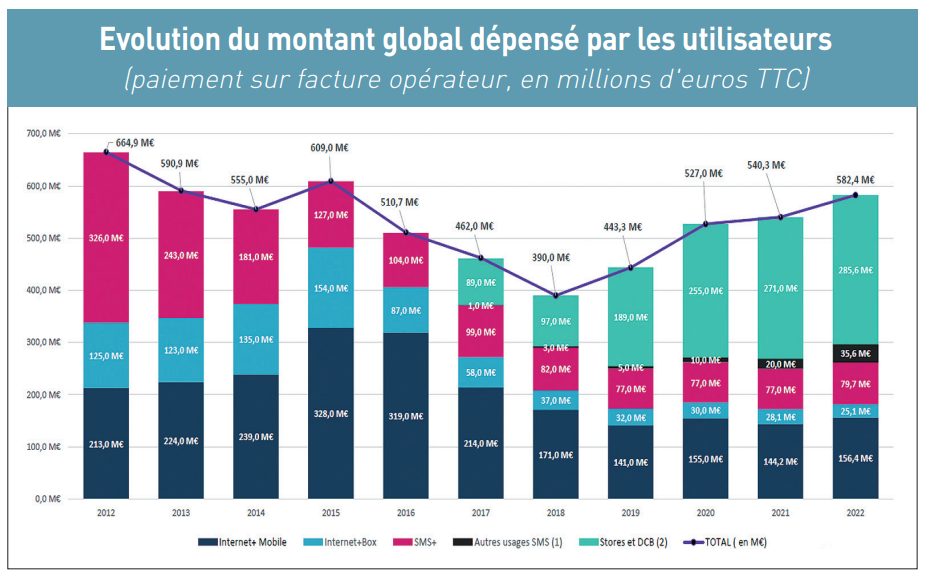

« Apple, Blizzard, Google Play, Microsoft Store et Sony Playstation offrent l’option “facture opérateur” comme un moyen de paiement à part entière aux côtés de la carte bancaire, du porte-monnaie électronique ou du prélèvement. Cette solution de paiement connaît un succès toujours croissant du fait de son caractère pratique et sécurisant », s’est félicitée le 15 juin l’Association française pour le développement des services et usages multimédias multi-opérateurs (AF2M).

« Apple, Blizzard, Google Play, Microsoft Store et Sony Playstation offrent l’option “facture opérateur” comme un moyen de paiement à part entière aux côtés de la carte bancaire, du porte-monnaie électronique ou du prélèvement. Cette solution de paiement connaît un succès toujours croissant du fait de son caractère pratique et sécurisant », s’est félicitée le 15 juin l’Association française pour le développement des services et usages multimédias multi-opérateurs (AF2M).