Probablement l’homme le plus influent des télécoms en France. Nicolas Guérin fête ses 25 ans chez Orange, dont il est secrétaire général depuis 5 ans. Il conseille depuis 2020 le gouvernement en tant que président du Comité stratégique de filière « Infrastructures numériques ».

En plus de sa fonction stratégique de secrétaire général d’Orange depuis mars 2018, et à ce titre l’un des treize membres du comité exécutif (le « comex »), Nicolas Guérin (photo) est depuis l’automne 2020 président du Comité stratégique de filière « Infrastructures numériques » (CSF-IN). Il s’agit de l’une des dix-neuf filières représentées au sein du Conseil national de l’industrie (CNI), lequel est présidé par la Première ministre, Elisabeth Borne (1). Nicolas Guérin est en outre très impliqué au sein de la Fédération nationale des télécoms (FFTélécoms), qu’il présidera à nouveau le 3 juillet prochain.

En plus de sa fonction stratégique de secrétaire général d’Orange depuis mars 2018, et à ce titre l’un des treize membres du comité exécutif (le « comex »), Nicolas Guérin (photo) est depuis l’automne 2020 président du Comité stratégique de filière « Infrastructures numériques » (CSF-IN). Il s’agit de l’une des dix-neuf filières représentées au sein du Conseil national de l’industrie (CNI), lequel est présidé par la Première ministre, Elisabeth Borne (1). Nicolas Guérin est en outre très impliqué au sein de la Fédération nationale des télécoms (FFTélécoms), qu’il présidera à nouveau le 3 juillet prochain.

Il a vu passer quatre présidents d’Orange

Nicolas Guérin (55 ans le 19 août prochain) est la personnalité la plus influente des télécoms en France, dont il a vécu la libéralisation depuis le début, il y a… un quart de siècle. C’est le 5 janvier 1998, après un passage chez TDR, opérateur de la radiomessagerie Tam Tam et filiale de SFR (où il avait fait un premier stage), qu’il entre chez France Télécom, soit au cinquième jour de l’ouverture du marché français des télécoms à la concurrence et au moment où l’ancien monopole public des télécoms devient une société anonyme. Il y rentre en tant que juriste chargé justement de la concurrence et de la réglementation.

L’Etat, unique actionnaire à l’époque avant de se retrouver minoritaire, détient encore aujourd’hui 22,95 % du capital et 29,25 % des droits de vote (2). Nicolas Guérin s’est ensuite rendu indispensable pour la stratégie et le lobbying d’Orange – la dénomination sociale depuis dix ans (3). Il verra défiler à la présidence du groupe Michel Bon, Thierry Breton, Didier Lombard et Stéphane Richard, avant de se retrouver il y a plus d’un an aux côtés du duo formé par Christel Heydemann (directrice générale) et Jacques Aschenbroich (président). Après avoir été promu il y a vingt-ans directeur juridique « concurrence et réglementation » d’Orange, dont il devient le directeur juridique et « secrétaire du conseil d’administration », Nicolas Guérin est secrétaire général du groupe Orange depuis près de quinze ans. Le rapport d’activité 2022 publié le 30 mars le mentionne toujours bien ainsi dans le « comité exécutif à compter du 3 avril 2023 », lequel a évolué « pour accompagner les évolutions liées au nouveau plan stratégique [« Lead the future »] » présenté le 16 février par Christel Heydemann (4). Mais sa casquette de secrétaire du conseil d’administration a disparu… « Je suis toujours aussi secrétaire du conseil, comme l’atteste ma bio », assure néanmoins Nicolas Guérin à Edition Multimédi@. Plus que jamais en position de force, il est un interlocuteur influent du gouvernement. Depuis deux ans et demi, il est président de ce CSF-IN au sein du CNI, lequel est encadré par Matignon et Bercy – la Direction générale des entreprises (DGE) assurant son secrétariat général. C’est à ce titre que Nicolas Guérin a signé le 16 mars dernier le contrat stratégique 2023-2025 de la filière « Infrastructures numériques ». Dans ce document de 84 pages (5), industries des télécoms, organisations professionnelles et syndicales, régions françaises et Etat français (l’actionnaire avisé d’Orange) ont pris des engagements réciproques. Et ce, au regard des objectifs du plan « France Relance » et selon six grands axes : innovation, emplois, territoires connectés, développement international, 5G/réindustrialisation, transition environnementale. Ne sont cependant évoqués qu’une fois les « tensions sur le marché du raccordement de la fibre optique jusqu’au client final » et le « décommissionnement du cuivre », pourtant deux chantiers majeurs de la filière télécoms.

Outre les organisations Infranum (6), Afnum (7), Sycabel (8), CFDT, FO ou les associations de collectivités (Avicca, FNCCR, ADF, AMF, Régions de France, …), la FFTélécoms – que va représider Nicolas Guérin le 1er juillet 2023 (il en a été président de juin 2020 à juin 2021) – est l’une des parties prenantes au contrat de la filière « Infrastructures numériques ». Au sein de cette fédération, créée il y a 15 ans par Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free (ce dernier l’ayant quittée au bout d’un an), Nicolas Guérin va succéder à Liza Bellulo, secrétaire générale de Bouygues Telecom. Celle qui restera vice-présidente de la FFTélécoms s’était déclarée en décembre 2022 en faveur de la « taxe GAFA » pour financer les réseaux des opérateurs (9), autre sujet sensible à Bruxelles pour Nicolas Guérin.

Président d’honneur du Cercle Montesquieu

Le secrétaire général d’Orange est par ailleurs président d’honneur du Cercle Montesquieu qui réunit des directeurs juridiques et secrétaires généraux d’entreprises. Il en a été président de 2016 à 2019. Il a par ailleurs été président du comité d’évaluation et d’orientation de l’ancienne Chaire internationale sur le droit de l’espace et des télécommunications de l’université Paris-Sud XI, avant que celle-ci ne devienne l’Université Paris-Saclay. @

Charles de Laubier

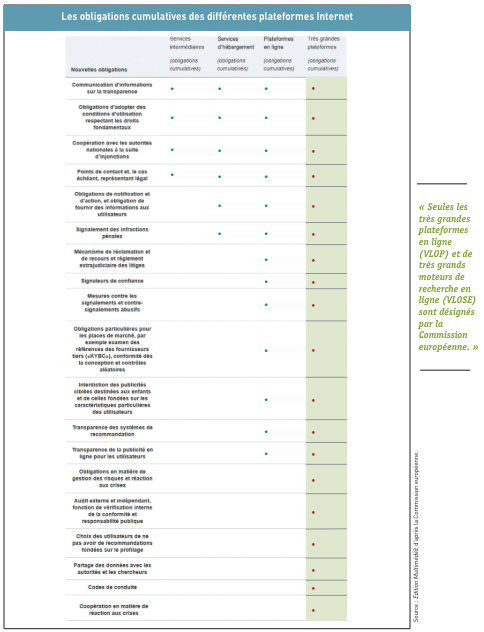

Le règlement européen sur les services numériques (

Le règlement européen sur les services numériques (

Il y a cinq ans, en mars 2018, la start-up newyorkaise NewsGuard Technologies lançait la première version de son extension pour navigateurs web qui avertit les utilisateurs lorsque des contenus faisant état de fausses informations (fake news) ou relevant de conflits d’intérêt (lobbying) sont détectés sur les sites web visités. L’équipe d’analystes et de journalistes de NewsGuard évaluent la fiabilité générale et la crédibilité des sites en ligne, avec un système de notation sur 100 et de classement. A partir de 75/100, un site d’actualité devient généralement crédible.

Il y a cinq ans, en mars 2018, la start-up newyorkaise NewsGuard Technologies lançait la première version de son extension pour navigateurs web qui avertit les utilisateurs lorsque des contenus faisant état de fausses informations (fake news) ou relevant de conflits d’intérêt (lobbying) sont détectés sur les sites web visités. L’équipe d’analystes et de journalistes de NewsGuard évaluent la fiabilité générale et la crédibilité des sites en ligne, avec un système de notation sur 100 et de classement. A partir de 75/100, un site d’actualité devient généralement crédible.