Juillet fut dense sur le front du déploiement de la fibre en France, entaché de malfaçons, dégradations, négligences, déconnexions, mises en danger et/ou imprévoyances. Les Assises du Très haut débit et deux propositions de loi mettent les opérateurs télécoms devant leurs responsabilités.

« J’ai du mal, et je l’ai déjà exprimé à plusieurs reprises, à affirmer qu’il [le déploiement de la fibre sur tout le territoire] soit une vraie réussite. Parce que tous ces efforts sont entachés par des problèmes de qualité de réseau fibre, liés d’une part à un manque de contrôle des opérateurs (télécoms) sur les processus de raccordement, et à un déficit de formation et d’équipements des agents intervenant sur le terrain en sous-traitance des opérateurs, et d’autre part – sur certains réseaux bien spécifiques et maintenant bien identifiés – à des dégradations, des malfaçons des équipements rendant les raccordements très délicats », a déclaré le 7 juillet la présidente de l’Arcep, Laure de La Raudière (photo), lors des 16èmes Assises du Très haut débit, organisées par l’agence Aromates.

« J’ai du mal, et je l’ai déjà exprimé à plusieurs reprises, à affirmer qu’il [le déploiement de la fibre sur tout le territoire] soit une vraie réussite. Parce que tous ces efforts sont entachés par des problèmes de qualité de réseau fibre, liés d’une part à un manque de contrôle des opérateurs (télécoms) sur les processus de raccordement, et à un déficit de formation et d’équipements des agents intervenant sur le terrain en sous-traitance des opérateurs, et d’autre part – sur certains réseaux bien spécifiques et maintenant bien identifiés – à des dégradations, des malfaçons des équipements rendant les raccordements très délicats », a déclaré le 7 juillet la présidente de l’Arcep, Laure de La Raudière (photo), lors des 16èmes Assises du Très haut débit, organisées par l’agence Aromates.

Depuis le scandale des « plats de nouilles »

Laure de La Raudière (LDLR) a assuré que le gendarme des télécoms « travaille activement pour mettre les opérateurs devant leurs responsabilités afin qu’ils conduisent les évolutions nécessaires ». Et de mettre en garde Orange, SFR (Altice), Bouygues Telecom, Free (Iliad), Altitude, Axione et les autres opérateurs télécoms intervenant dans le déploiement en France du FTTH (Fiber-To-The-Home) : « Mon attention sur ce sujet ne faiblira pas tant que la situation ne s’améliorera pas. C’est important d’avoir un réseau FTTH partout et de qualité, dans la perspective notamment de la fermeture du réseau cuivre – dont le plan d’Orange nous a été notifié fin janvier de cette année pour se dérouler progressivement jusqu’en 2030 » (1).

En marge de ces 16èmes Assises du Très haut débit, à la Maison de la Chimie à Paris, Edition Multimédi@ a demandé à LDLR pourquoi l’Arcep n’avait toujours pas mis en demeure les opérateurs télécoms dont les manquements sont avérés et connus depuis au moins 2020 – notamment depuis le scandale des « plats de nouilles » (comprenez des sacs de nœuds dans le raccordement des fibres optiques et leurs branchements anarchiques dans les locaux techniques ou les armoires de mutualisation du réseau). La présidente du régulateur des télécoms nous a répondu que « le pouvoir de l’Arcep de mise en demeure et de sanction prévu par la loi vis-à-vis des opérateurs télécoms ne couvre que leurs obligations inscrites à leur cahier des charge respectif », à savoir la qualité des réseaux seulement mais pas la qualité de couverture. Les problèmes de déploiement des réseaux par des sous-traitant n’entrent donc pas dans son champ de compétence. « Il faut faire évoluer la loi pour que l’Arcep puisse intervenir », a ajouté Laure de La Raudière, en présence de Luc Lamirault, député d’Eure-et-Loir, qui l’a remplacée depuis le 22 janvier 2021, quand cette dernière a été officiellement nommée présidente de l’Arcep. A Edition Multimédi@, Luc Lamirault a indiqué que la députée de l’Essonne Marie-Pierre Rixain déposait à l’Assemblée nationale le 8 juillet – soit le lendemain des Assises du Très haut débit – une proposition de loi « visant à responsabiliser les opérateurs en charge du déploiement de la fibre optique » (2). Il fait écho à la même proposition de loi qui avait déjà été déposée à la virgule près par la même Marie- Pierre Rixain le 5 avril dernier (3). Son premier article vise à mieux contrôler l’activité des intervenants dans le déploiement et le raccordement de la fibre optique, en « encadr[ant] leur formation par l’établissement d’une certification obligatoire pour toute personne intervenant sur les réseaux à même de garantir leurs compétences, notamment de raccordement ». Il vise aussi à éviter la sous-traitance en cascade, qui peut atteindre actuellement jusqu’à huit niveaux de sous-traitance, en définissant « des modalités par décret » et en limitant « les rangs de sous-traitance des opérateurs à un niveau défini par décret ».

Son deuxième article ajoute des indicateurs sur la qualité des réseaux déployés au sein du relevé géographique établi par l’Arcep « afin que soit connue la couverture du territoire comme la qualité de la couverture ». En clair, il s’agit de renforcer les pouvoirs de l’Arcep envers les opérateurs télécoms et de leurs sous-traitants dans de tels affaires de dysfonctionnements dans les déploiements et les raccordements. En cause en effet : les opérateurs télécoms qui ne veillent suffisamment pas à ce que leurs sous-traitants respectent leurs obligations dans le déploiement de la fibre et le raccordement des abonnés.

Les opérateurs « devant leurs responsabilités »

« Malfaçons », « dégradations », « négligence », « déconnexions », «mises en danger d’autrui », « imprévoyances », … La pléthore de griefs envers les opérateurs télécoms et leurs sous-traitants – digne d’un véritable fibre-gate (4) – perdurent malgré un nouveau contrat national dits « Stoc » (sous-traitance opérateur commercial) qui a été signé par les opérateurs début 2021 dans l’objectif de mieux encadrer ces pratiques. Depuis, la situation ne s’est pas vraiment améliorée sur le front de la fibre optique. « Les opérations techniques sont intégralement sous-traitées sans contrôle, mal rémunérées et, pour certaines, réalisées en dépit des règles de l’art et de la sécurité des personnes », avaient dénoncé dès le 4 avril dernier une trentaine de collectivités locales – membres de l’Association des villes et collectivités multimédias (Avicca), en lançant un avertissement aux opérateurs télécoms et à leurs sous-traitants. Cette fois, cette organisation présidée par le sénateur (de l’Ain) Patrick Chaize – et fédérant 15 villes, 72 intercommunalités et syndicats de communes, 112 structures départementales et 22 régionales, représentant 67.000.000 d’habitants – est remonté au créneau et y va aussi de sa proposition législative, déposée, celle-ci, au Sénat par Patrick Chaize le 19 juillet dernier (5).

Contestation : l’Avicca aux avant-postes

« Alerte sur les raccordements des Français à la fibre via les réseaux publics », a lancé l’Avicca lors d’une « conférence de presse exceptionnelle » organisée le 7 juillet dans ses locaux à Paris trois heures après la clôture des 16èmes Assises du Très haut débit et à l’issue de son conseil d’administration. « Avec l’Etat, l’Arcep et les collectivités, a déploré Patrick Chaize,nous faisons le triste constat que la situation nationale des réseaux publics fibre optique ne s’améliore pas, malgré nos alertes et demandes réitérées. Pire encore, elle s’est dégradée dans certains territoires qui, régulièrement, appellent à l’aide l’Avicca. Il est intolérable de constater que les investissements réalisés avec de l’argent public se dégradent au fil du temps ». Le plan de bataille de l’Avicca présenté comme « inédit » et « à double détente » consiste en une proposition de loi « visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique » et en une enquête parlementaire « éventuelle ». La proposition de loi « à visée coercitive » entend « obliger la filière à changer radicalement ses pratiques ».

Il s’agit de contraindre les opérateurs et leurs sous-traitants à « réaliser les raccordements à la fibre optique dans les règles de l’art et de sécurité, et garantir aux consommateurs leur droit à une connexion Internet de qualité ». Cela consiste aussi à entretenir les équipements nécessaires (armoires techniques, câbles, poteaux, …) pour que les abonnés ne subissent plus de pannes ni de connexions intempestives. « En cas de manquement de leurs obligations de qualité, des sanctions seront prises à leur encontre », prévient le président de l’Avicca. La proposition de loi du sénateur Patrick Chaize (Les Républicains), vice-président de la commission des affaires économiques du Sénat, est ainsi distincte de celle déposée par la députée Marie-Pierre Rixain (Renaissance) et le député Luc Lamirault (Horizons), ces derniers étant membres de la commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale. Le but de ces deux textes législatifs est de sanctionner les acteurs de la filière (les opérateurs télécoms et leurs sous-traitants) en cas de « manquement à leurs obligations de qualité ».

La proposition de loi initiée par l’Avicca et déposée au Sénat prévoit que :

• L’opérateur d’infrastructures FTTH peut confier la réalisation du raccordement permettant de desservir l’utilisateur final à un opérateur qui en demande l’accès dans des conditions non discriminatoires. Seront précisés le nombre maximum de rangs de sous-traitance, les règles de prévenance pour les interventions, les exigences relatives à la qualification des intervenants et aux comptes rendus d’intervention, etc (article 1er).

• Le titulaire d’un contrat de la commande publique s’assure de la bonne réalisation des raccordements au réseau en fibre optique qui lui est confiée et propose à cet effet qu’au titre de l’exécution d’un marché public, d’une concession et d’un marché ou contrat de partenariat, le versement du prix ou d’une subvention pour compensation d’obligation de service public relatif à la réalisation d’un tel raccordement soit conditionné à la vérification par l’acheteur public ou le concédant, du certificat de conformité (article 2).

• Les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’Arcep – sur tous les opérateurs intervenant sur le réseau – sont renforcés, par plusieurs moyens : pouvoir de police spéciale des communications électroniques, pouvoirs de contrôle technique, pouvoirs d’astreinte, pouvoirs spécifiques sur la qualité des raccordements des utilisateurs finals aux réseaux en fibre optique (article 4).

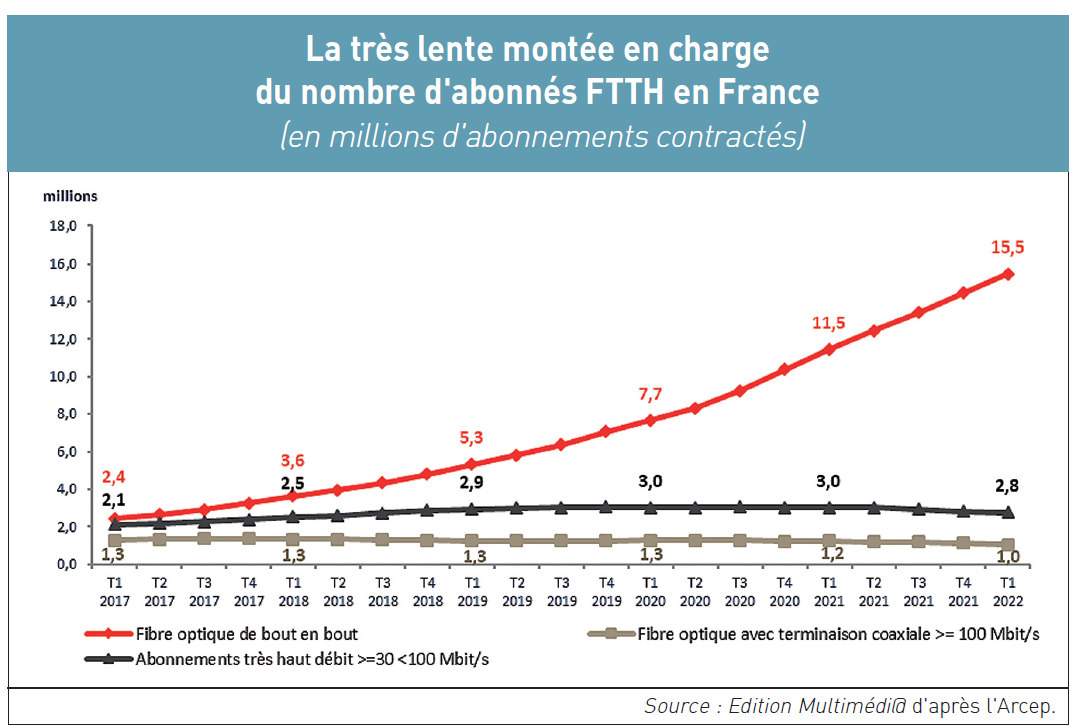

Reste que pour la première fois en France, le nombre d’abonnés à la fibre jusqu’au domicile ou au local correspond à plus de la moitié (50,2 %) des prises FTTH « raccordables ». Car si les prises FTTH ont été déployées en France à coup de milliards d’investissement pour atteindre au 31 mars 2022 (dernier chiffre en date de l’Arcep) les 30,8 millions de prises, moins de la moitié d’entre elles faisaient jusqu’alors l’objet d’un abonnement (6).

Le FTTH peut devenir un cauchemar

A la fin du premier trimestre 2022, plus de 15,4 millions de prises de fibre optique jusqu’à domicile ont trouvé preneur. Pour autant, le scénario catastrophe peut faire de la fibre optique un cauchemar. Alors que l’extinction progressive du réseau de cuivre « à partir de 2023 » va forcer les 11,6 millions d’abonnés ADSL/VDSL2, à ce jour, à basculer vers la fibre optique. Et c’est depuis fin 2021 que pour la première fois en France le nombre d’abonnements à la fibre optique de bout en bout (FTTH/FTTx) dépasse (7) le nombre d’accès Internet à haut débit et très haut débit sur réseaux cuivre (ADSL/xDSL). @

Charles de Laubier

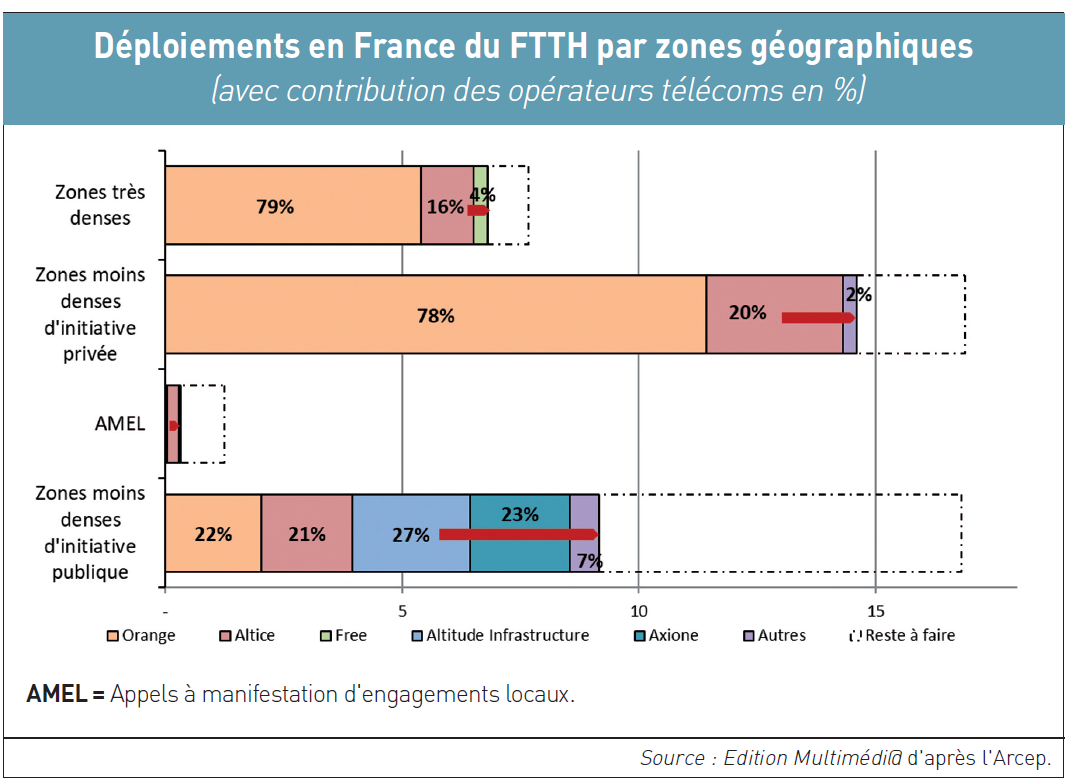

Si Orange et Altice sont les champions du déploiement en France des prises FTTH, avec respectivement 16,8 millions et 4,2 millions de lignes raccordables au 31 mars 2022, Altitude Infrastructure – alias Altitude Infra – se hisse tout de même à la troisième place avec plus de 2,6 millions de prises de fibre optique déployées. Et ce, loin devant Free qui compte à peine plus de 0,3 million de prises du même type. C’est du moins ce que montrent les derniers chiffres trimestriels publiés début juin par l’Arcep, avant les prochains à paraître le 8 septembre.

Si Orange et Altice sont les champions du déploiement en France des prises FTTH, avec respectivement 16,8 millions et 4,2 millions de lignes raccordables au 31 mars 2022, Altitude Infrastructure – alias Altitude Infra – se hisse tout de même à la troisième place avec plus de 2,6 millions de prises de fibre optique déployées. Et ce, loin devant Free qui compte à peine plus de 0,3 million de prises du même type. C’est du moins ce que montrent les derniers chiffres trimestriels publiés début juin par l’Arcep, avant les prochains à paraître le 8 septembre.

« On ne parle pas suffisamment du taux de pénétration de la fibre optique : la différence entre le raccordable et le raccordé (…). Cela doit être un de nos chantiers dans les prochains mois », avait prévenu il y a deux ans – le 2 juillet 2020 aux Assises du Très haut débit (

« On ne parle pas suffisamment du taux de pénétration de la fibre optique : la différence entre le raccordable et le raccordé (…). Cela doit être un de nos chantiers dans les prochains mois », avait prévenu il y a deux ans – le 2 juillet 2020 aux Assises du Très haut débit (

D’après l’Union internationale des télécommunications (UIT), le câble sous-marin de communication est « un câble posé dans le fond marin, ou ensouillé à faible profondeur, destiné à acheminer des communications » (

D’après l’Union internationale des télécommunications (UIT), le câble sous-marin de communication est « un câble posé dans le fond marin, ou ensouillé à faible profondeur, destiné à acheminer des communications » (