Facebook, Instagram et WhatsApp (réseaux sociaux du groupe Meta) ont été épinglés par la « Cnil » irlandaise, la DPC, pour ne pas avoir respecté le règlement européen sur la protection des données (RGPD). Mais faute de consensus avec ses homologues des Vingt-sept, le CEPD a eu le dernier mot.

Par Jade Griffaton et Emma Hanoun, avocates, DJS Avocats

Après cinq ans de procédure, deux sanctions ont été annoncées respectivement les 4 et 19 janvier 2023 pour un total de 395,5 millions d’euros pour le non-respect des mesure imposées par le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD). Il s’agit de trois amendes infligées à Meta en Irlande par la DPC, la commission de protection des données, à savoir la « Cnil » irlandaise (1). Au coeur du débat : la publicité ciblée pour les utilisateurs des réseaux sociaux du groupe : Facebook (210 millions d’euros d’amende), Instagram (180 millions) et WhatsApp (5,5 millions). Des enquêtes avaient été entreprises après des plaintes de l’organisation autrichienne Noyb (2) pour la protection de la vie privée, fondée par Max Schrems.

Après cinq ans de procédure, deux sanctions ont été annoncées respectivement les 4 et 19 janvier 2023 pour un total de 395,5 millions d’euros pour le non-respect des mesure imposées par le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD). Il s’agit de trois amendes infligées à Meta en Irlande par la DPC, la commission de protection des données, à savoir la « Cnil » irlandaise (1). Au coeur du débat : la publicité ciblée pour les utilisateurs des réseaux sociaux du groupe : Facebook (210 millions d’euros d’amende), Instagram (180 millions) et WhatsApp (5,5 millions). Des enquêtes avaient été entreprises après des plaintes de l’organisation autrichienne Noyb (2) pour la protection de la vie privée, fondée par Max Schrems.

Un contexte procédural complexe

La société Meta Ireland est au coeur des discussions depuis plusieurs années. Dès 2021, Facebook fait l’objet d’une fuite de données personnelles de plusieurs millions de ses utilisateurs menant à l’ouverture d’une enquête par l’autorité irlandaise de protection des données. A la suite de l’enquête, Meta a été condamnée le 25 novembre 2022 à une amende de 265 millions d’euros pour avoir violé ses obligations de sécurisation des données (3). En mars 2022, l’autorité irlandaise avait déjà infligé une amende de 17 millions d’euros à Meta (4), qui n’avait pas pu démontrer la mise en place « de mesures techniques et organisationnelles appropriées […] pour protéger les données des utilisateurs » de l’Union européenne (UE). En parallèle, en France, la Cnil a condamné en janvier 2022 l’entreprise Meta à une amende de 60 millions d’euros en raison de l’impossibilité pour les utilisateurs de refuser simplement les cookies (5). En plus de cette amende, la Cnil avait ordonné une injonction sous astreinte de mettre à disposition des internautes français, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision, un moyen permettant de refuser les cookies aussi simplement que celui pour les accepter afin de respecter le consentement de chaque utilisateur. Et par deux décisions – respectivement en date du 31 décembre 2022 concernant Facebook et Instagram pour 390 millions d’amendes (6) et du 12 janvier 2023 concernant WhatsApp pour 5,5 millions d’amende (7) –, l’autorité irlandaise a infligé à Meta ces trois amendes totalisant près de 400 millions d’euros pour manquement à plusieurs principes imposés par le RGPD (8) dont le principe de transparence et le principe de licéité des traitements de données à caractère personnel. Ces dernières décisions font suite à de nombreux débats entre les différentes autorités de contrôle européennes que sont les différentes « Cnil » dans les Vingt-sept.

En effet, dans le cadre de la procédure de consultation des autorités de contrôle concernées par l’autorité de contrôle « chef de file » mise en place par l’article 60 du RGPD, en l’occurrence la DPC dans ces procédures « Meta », les projets de décisions préparés en 2021 par l’autorité irlandaise ont été soumis aux régulateurs homologues de l’UE qui ont soulevé un certain nombre d’objections. Face à l’absence de consensus, l’autorité irlandaise a alors saisi le Comité européen de la protection des données (CEPD) – ou, en anglais, EDPB (9) – pour consultation sur les points litigieux, en vertu de l’article 65 du RGPD. Ce dernier a alors rendu trois décisions contraignantes le 5 décembre 2022 relatives aux activités de traitement de données à caractère personnel par Facebook, Instagram et WhatsApp (10). L’autorité irlandaise a alors intégré ces conclusions dans ses trois décisions – celles datées du 31 décembre 2022 à l’encontre de Facebook (210 millions euros d’amende) et d’Instagram (180 millions euros), ainsi que dans celle du 12 janvier 2023 à l’encontre de WhatsApp (5,5 millions d’euros d’amende). Dans le cadre de ses projets de décisions d’octobre 2021, l’autorité irlandaise relevait, de la part des sociétés Facebook, Instagram et WhatsApp, un manquement à leur obligation de transparence édictée par le RGPD (11). En effet, l’autorité irlandaise considère que les utilisateurs des services Meta ne disposent pas d’une clarté suffisante quant aux opérations de traitement effectuées sur les données à caractère personnel, à quelle(s) finalité(s) et quelle(s) base(s) légale(s) parmi celles identifiées à l’article 6 du RGPD.

L’absence de consensus européen

Les décisions contraignantes rendues par le CEPD le 5 décembre 2022 confirme cette position en ce qui concerne la violation par Facebook, Instagram et WhatsApp de leur obligation de transparence, sous réserve de l’insertion d’une violation supplémentaire, celle du principe de loyauté édicté par le RGPD (12). Alors que la « Cnil » irlandaise considère, dans ses projets de décisions soumis au CEPD, que le recours de Meta Ireland au contrat constituait une base juridique pour certains traitements des données personnelles, ses homologues européens ont soulevé des objections sur ce point. En cause : le rejet par la DPC de la notion de « consentement forcé », s’appuyant sur le contrat entre les utilisateurs et Meta pour légitimer les traitements concernés. Dans les cas Facebook et Instagram, la question était de savoir si la diffusion de publicité personnalisée ou comportementale constituait, ou non, un des services personnalisés inclus dans les services plus largement fournis par Facebook et Instagram au titre du contrat conclu avec ses utilisateurs.

Impact important sur les plateformes

En effet, dans l’affirmative, ce service pourrait être considéré comme licite au sens de l’article 6 du RGPD, sans nécessité de solliciter le consentement des personnes concernées – systématiquement requis pour les traitements ayant pour finalité la publicité – en se fondant sur la base juridique de « l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ». Selon l’autorité irlandaise, ce service personnalisé fait partie intégrante du contrat conclu entre le fournisseur de services et ses utilisateurs, et a été accepté par ces derniers au moment où ils acceptent les conditions d’utilisation des services. Ainsi, le consentement de l’utilisateur au traitement serait implicitement déduit de l’acceptation d’utiliser le service Meta. Cette réalité est au coeur du modèle économique de la firme de Mark Zuckerberg, dont la rentabilité se fonde sur les revenus publicitaires nécessitant la collecte massive et la réutilisation gratuite des données personnelles de ses utilisateurs à des fins de publicité comportementale. Andrea Jelinek, présidente du CEPD, a d’ailleurs déclaré que les décisions du comité pouvaient « avoir un impact important sur d’autres plateformes qui ont des publicités comportementales au centre de leur modèle d’affaires » (13).

Dans le cas WhatsApp, l’enjeu consistait à déterminer si le fait de subordonner l’accès des services WhatsApp à l’acceptation par les utilisateurs des conditions générales mises à jour (les services ne seraient alors pas accessibles si les utilisateurs refusaient de le faire), revenait ou non à « forcer » les utilisateurs à consentir au traitement de leurs données personnelles à des fins d’amélioration et de sécurité du service. Selon le point de vue de la « Cnil » irlandaise, le service fourni par WhatsApp comprend l’amélioration du service et la sécurité, nécessaire à l’exécution du contrat conclu avec les utilisateurs, de sorte que de telles opérations de traitement étaient licites au regard de l’article 6 du RGPD. Les autres « Cnil » européennes concernées par ces traitements ont soulevé – tant pour les cas Facebook et Instagram que pour le cas WhatsApp – des objections et ont estimé que les finalités de publicité personnalisée et d’amélioration du service et de sécurité ne sont pas considérées comme nécessaires pour exécuter les éléments essentiels du contrat conclu avec les utilisateurs. Face à l’absence de consensus sur ces points, le CEPD a par conséquent été consulté par l’autorité irlandaise, dans le cadre de la procédure issue de l’article 65 du RGPD, afin qu’il tranche sur les questions litigieuses.

Dans ses décisions rendues le 5 décembre 2022, le CEPD adopte, sur le fondement de l’article 6 du RGPD, la position selon laquelle Meta Ireland ne peut par principe invoquer le contrat comme constituant une base juridique pour traiter les données à caractère personnel à des fins de publicité comportementale (cas Facebook et Instagram) et d’amélioration et de sécurité. Le CEPD se distingue alors des autorités européennes qui soulevaient qu’un tel traitement ne satisfait pas à la condition de nécessité (en d’autres termes, la publicité personnalisée n’est pas nécessaire à l’exécution d’un contrat avec les utilisateurs de Facebook et Instagram), et rend des décisions de principe par application stricto sensu du RGPD.

Reflet du pouvoir contraignant du CEPD, l’autorité irlandaise a donc intégré cette solution dans les deux décisions rendues le 31 décembre 2022 à l’encontre de Facebook et Instagram. Il est exigé une mise en conformité avec le RGPD dans un délai de trois mois à compter de la décision – autrement dit d’ici au 31 mars prochain. De même, le 12 janvier 2023, l’autorité irlandaise a accueilli cette solution dans sa décision à l’encontre de WhatsApp, en lui ordonnant de se mettre en conformité dans un délai de six mois – soit d’ici le 12 juillet prochain.

A l’heure où il est indéniable que la donnée est le nouvel « or noir » du XXIe siècle, les entreprises doivent adopter des méthodes et techniques, et ce dès la conception de leur modèle économique, afin de protéger convenablement les données personnelles, comme l’exige le RGPD. Il apparaît désormais vital pour les entreprises d’anticiper les implications de leur conformité dès la conception de leurs projets impliquant des traitements de données personnelles (« Privacy by Design »).

Les internautes reprennent la main

On constate aujourd’hui que les internautes, surtout ceux résidant dans l’UE, cherchent, dans le cadre d’une approche « Privacy First », à utiliser des services respectueux de leur vie privée et prennent en compte la question de la protection des données personnelles les concernant comme condition à l’utilisation de tels services. Les entreprises traitant massivement les données personnelles, et notamment les GAFAM, se trouvent alors confrontées à cette problématique qui tend à modifier considérablement leur modèle économique. Il est aujourd’hui indispensable de se demander de quelle manière et à quel moment il est opportun d’appréhender la question de la protection de la donnée. @

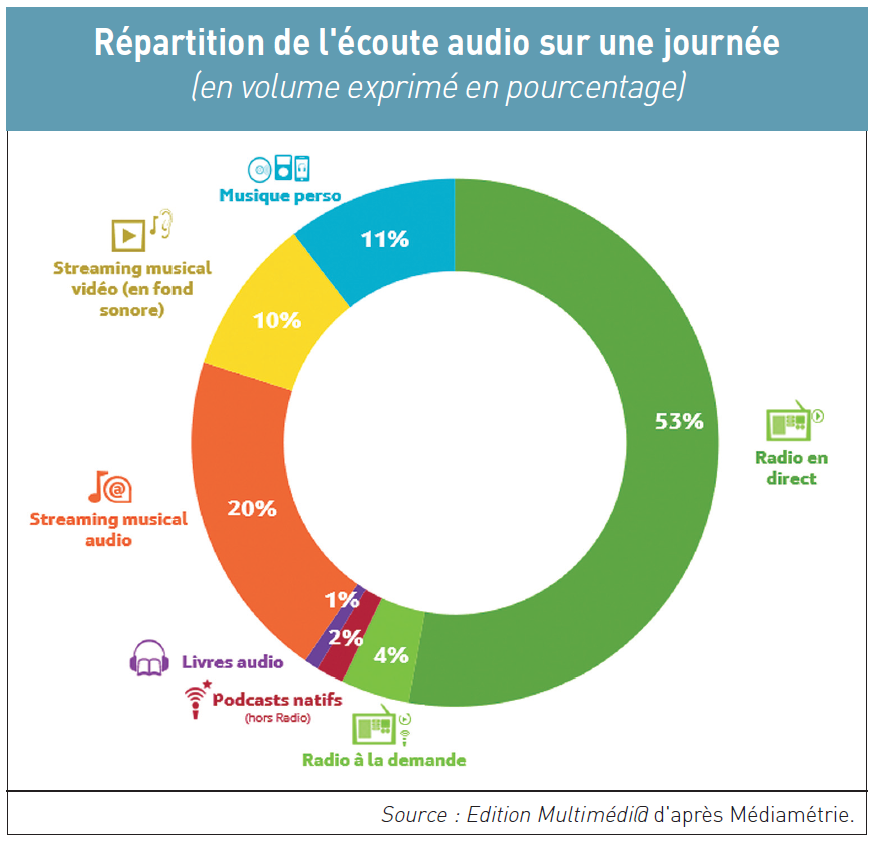

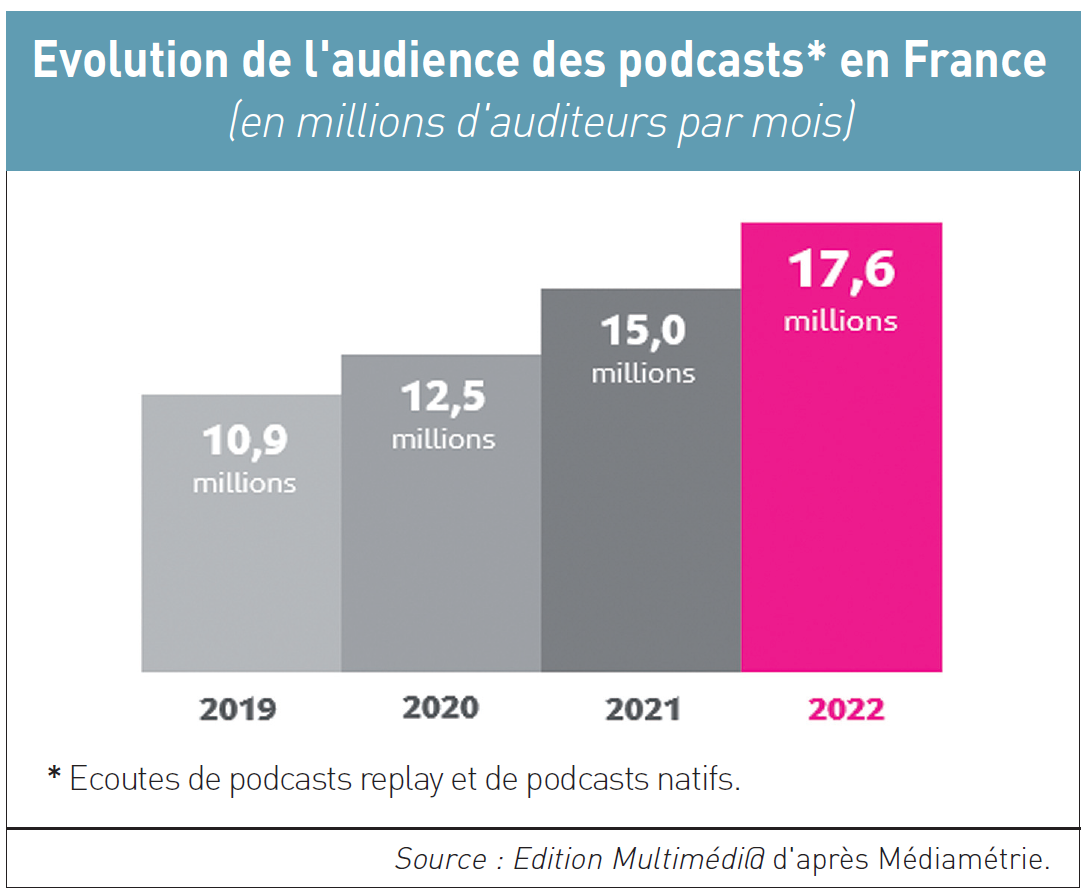

Pour Edition Multimédi@, il est probable qu’en 2023 la poussée de l’audience des podcasts – notamment sur smartphones – fasse basculer la majorité (51 %) de la consommation audio globale sur Internet, contre 48 % l’an dernier. La radio en direct – sur la FM et/ou en DAB+ – s’arrogeait en 2022 encore 53 % du total de l’écoute audio dans la journée.

Pour Edition Multimédi@, il est probable qu’en 2023 la poussée de l’audience des podcasts – notamment sur smartphones – fasse basculer la majorité (51 %) de la consommation audio globale sur Internet, contre 48 % l’an dernier. La radio en direct – sur la FM et/ou en DAB+ – s’arrogeait en 2022 encore 53 % du total de l’écoute audio dans la journée.

Un an après la signature – le 24 janvier 2022 – de la chronologie des médias actuellement en vigueur en France (

Un an après la signature – le 24 janvier 2022 – de la chronologie des médias actuellement en vigueur en France (