Depuis que l’administration « Trump II » a interdit de visa cinq personnalités européennes jugées responsables ou complices de la régulation numérique dans les Vingt-sept, soi-disant au détriment des Gafam américains, l’Europe s’insurge et demande des explications. Bras de fer transatlantique.

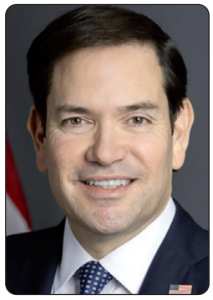

« Le département d’Etat [américain] prend des mesures décisives contre cinq individus qui ont mené des efforts organisés pour contraindre les plateformes américaines à censurer, démonétiser et réprimer les points de vue américains auxquels elles s’opposent. Ces militants radicaux et ces ONG militarisées ont favorisé la répression de la censure par des Etats étrangers — dans chaque cas ciblant les orateurs américains et les entreprises américaines », avait lancé sans retenue Marco Rubio (photo), le secrétaire d’Etat américain à Washington (1), le 23 décembre 2025.

« Le département d’Etat [américain] prend des mesures décisives contre cinq individus qui ont mené des efforts organisés pour contraindre les plateformes américaines à censurer, démonétiser et réprimer les points de vue américains auxquels elles s’opposent. Ces militants radicaux et ces ONG militarisées ont favorisé la répression de la censure par des Etats étrangers — dans chaque cas ciblant les orateurs américains et les entreprises américaines », avait lancé sans retenue Marco Rubio (photo), le secrétaire d’Etat américain à Washington (1), le 23 décembre 2025.

Le ministre Roland Lescure au créneau

Le Département d’Etat s’est aussi dit « prêt et disposé à élargir la liste actuelle », qui, pour l’heure comprend cinq personnalités européennes que sont (par ordre alphabétique) : le Britannique Imran Ahmed (fondateur et directeur général du Center for Countering Digital Hate), l’Allemande Josephine Ballon (directrice juridique de HateAid), le Français Thierry Breton (ancien commissaire européen à la Commission européenne), la Britannique Clare Melford (cofondatrice et directrice générale du Global Disinformation Index), l’Allemande Anna-Lena von Hodenberg (fondatrice et directrice générale de l’organisation HateAid).

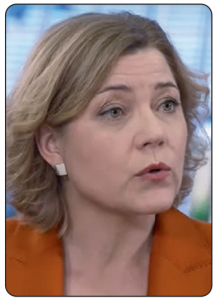

Ainsi, parmi ces « militants radicaux et ces ONG militarisées » (dixit l’administration Trump II), celui qui suscite le plus de réaction est Thierry Breton, ancien commissaire européen au Marché intérieur de 2019 jusqu’à sa démission en 2024. Le dimanche 4 janvier, Roland Lescure, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, a annoncé sur Franceinfo qu’« [il se] rendr[a] aux Etats-Unis, dans quelques jours [pour] rencontrer [son] alter ego, Scott Bessent [secrétaire au Trésor des Etats-Unis, ndlr] », en précisant : « Et je vais lui parler de ça. […] Je vais évidemment lui demander des explications sur cette mesure que je regrette, mais lui rappeler aussi que ce qu’on a adopté en Europe, eh bien oui, c’est différent de la manière dont les Etats-Unis voient la soi-disant liberté d’expression qui conduit à raconter n’importe quoi ». Dans la Commission « von der Leyen II », Thierry Breton fut un des artisans de (suite)

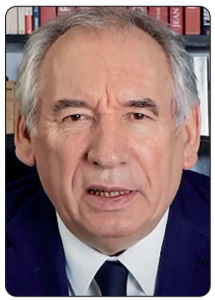

Cela fait maintenant quatre ans jour pour jour – au 15 octobre 2025 – qu’un « comité éthique et scientifique », institué auprès du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), lequel dépend directement du Premier ministre, est chargé de suivre l’activité du « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères », plus connu sous le nom de Viginum, créé en 2021. Son comité est présidé depuis près deux ans par Jean-Luc Sauron (photo), conseiller d’Etat, et est composé de sept « personnalités qualifiées ».

Cela fait maintenant quatre ans jour pour jour – au 15 octobre 2025 – qu’un « comité éthique et scientifique », institué auprès du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), lequel dépend directement du Premier ministre, est chargé de suivre l’activité du « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères », plus connu sous le nom de Viginum, créé en 2021. Son comité est présidé depuis près deux ans par Jean-Luc Sauron (photo), conseiller d’Etat, et est composé de sept « personnalités qualifiées ». « Bonjour Madame Rachida Dati, j’imagine que vous êtes au courant, mais votre projet de holding pour l’audiovisuel public vient d’être rejeté [le 30 juin 2025] à l’Assemblée nationale [où cette proposition de loi reviendra en deuxième lecture en septembre, après un

« Bonjour Madame Rachida Dati, j’imagine que vous êtes au courant, mais votre projet de holding pour l’audiovisuel public vient d’être rejeté [le 30 juin 2025] à l’Assemblée nationale [où cette proposition de loi reviendra en deuxième lecture en septembre, après un  Le programme de travail de la Commission européenne pour 2025, présenté à Bruxelles le 11 février dernier, notamment au Parlement européen en vue de légiférer, est on ne peut plus clair : « La condition préalable la plus importante pour une économie numérique prospère est une infrastructure numérique fiable et de grande capacité. Par conséquent, le règlement sur les réseaux numériques créera des possibilités d’exploitation et de prestation de services transfrontalières, renforcera la compétitivité de l’industrie et améliorera la coordination du spectre [des fréquences, ndlr] ».

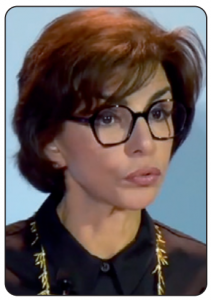

Le programme de travail de la Commission européenne pour 2025, présenté à Bruxelles le 11 février dernier, notamment au Parlement européen en vue de légiférer, est on ne peut plus clair : « La condition préalable la plus importante pour une économie numérique prospère est une infrastructure numérique fiable et de grande capacité. Par conséquent, le règlement sur les réseaux numériques créera des possibilités d’exploitation et de prestation de services transfrontalières, renforcera la compétitivité de l’industrie et améliorera la coordination du spectre [des fréquences, ndlr] ». « La réforme de l’audiovisuel public, bien commun des Français, devra être conduite à son terme », a lancé François Bayrou (photo), l’actuel Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale prononcée le 14 janvier devant l’Assemblée nationale. Mais celui qui est aussi le maire de Pau n’en a rien dit de plus. Ayant obtenu ce feu vert qu’elle attendait, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a donné le coup d’envoi de la réforme lors de ses vœux le 27 janvier : « La gouvernance de notre audiovisuel public doit évoluer […]. Je mènerai ce projet à son terme d’ici l’été ».

« La réforme de l’audiovisuel public, bien commun des Français, devra être conduite à son terme », a lancé François Bayrou (photo), l’actuel Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale prononcée le 14 janvier devant l’Assemblée nationale. Mais celui qui est aussi le maire de Pau n’en a rien dit de plus. Ayant obtenu ce feu vert qu’elle attendait, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a donné le coup d’envoi de la réforme lors de ses vœux le 27 janvier : « La gouvernance de notre audiovisuel public doit évoluer […]. Je mènerai ce projet à son terme d’ici l’été ».