La proposition de loi sur les influenceurs a été adoptée à l’unanimité le 30 mars à l’Assemblée nationale. Mais le texte ne fait pas l’unanimité parmi les intéressés. La France risque de corseter ce jeune métier créatif, avec dommages collatéraux. Prochain débat : au Sénat, le 9 mai.

Portée par les députés Arthur Delaporte (photo de gauche) et Stéphane Vojetta (photo de droite), respectivement Socialiste-Nupes et Renaissance, la proposition de loi transpartisane (opposition et majorité) visant à « lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux » défraie la chronique depuis qu’elle est débattue au Parlement. Son libellé est pour le moins stigmatisant envers tous les influenceurs qui, aux yeux du public, sont plus que jamais présentés comme des malfaiteurs patentés. Le renforcement de l’arsenal judiciaire les concernant tous est une épée de Damoclès au-dessus de leur tête.

Unanimité gouvernementale et parlementaire

« Notre loi protègera le modèle des créateurs de contenu qui font aujourd’hui leur travail de manière responsable. Notre boussole : la protection des consommateurs. […] Aucune mesure ne concerne la liberté d’expression des influenceurs dans leurs vidéos », a nuancé Arthur Delaporte, dans un tweet posté le 26 mars. Et ce, après avoir lancé juste avant, de façon plus agressive : « Cette loi est une réponse à l’absence de règles d’un secteur qui concerne des millions de personnes et qui touche énormément d’argent. La loi de la jungle ou l’autorégulation, cela n’est pas possible. […] Cette loi, c’est aussi une réponse à la protection des consommateurs et un message adressé aux victimes d’arnaques d’influenceurs : nous sommes à vos côtés » (

1). De son côté, Stéphane Vojetta, qui explique avoir coécrit cette proposition de loi après avoir été interpelé par des collectifs de victimes d’arnaques d’influenceurs, a tenté de rassurer les quelque 150.000 influenceurs actifs en France. « Notre seule boussole : la protection des consommateurs. Nos 4 points cardinaux : clarifier, encadrer, responsabiliser, protéger. […] Notre proposition de loi #influenceurs pose un cadre clair au monde de l’influence commerciale et de la création de contenus sponsorisés en ligne » (

2).

Cette proposition de loi, sur laquelle le gouvernement a engagé le 22 mars la procédure accélérée sur ce texte, a été adoptée le 30 mars – à l’unanimité (

3). Ce texte transmis au Sénat veut « créer et renforcer un appareil juridique qui pourra à la fois responsabiliser et sanctionner le cas échéant tous les influenceurs, leurs agences, les annonceurs ainsi que les plateformes de diffusion, afin de renforcer la protection des utilisateurs des réseaux sociaux et des consommateurs », selon l’exposé des motifs (

4). Et comme Internet n’a pas de frontières et les influenceurs non plus, le texte reterritorialise la responsabilité : « Conscients que de nombreux influenceurs ont choisi de s’installer en dehors de France à dessein [comme par exemple à Dubaï, ndlr] afin d’y exercer leur activité, nous avons également ajouté un bornage contraignant l’influenceur à désigner un représentant légal en France ». Dans tous les cas, il s’agit selon les deux coauteurs de lutter contre les dérives dans la promotion d’objets, de fournitures ou de services. Ils citent en exemple des médicaments contre le cancer, des produits cosmétiques provoquant des pertes de cheveux ou plaques rouges sur le corps, des articles vendus bien plus chers que leur valeur (abus du dropshipping), inscription à des formations médicales ou esthétiques à l’étranger, abus du compte personnel de formation (CPF), abonnements à des pronostics sportifs bidons, produits achetés et payés mais qui ne sont jamais livrés etc.

Même le Conseil d’Etat s’était ému en septembre 2022 de l’absence de statut juridique des influenceurs (

5). Le législateur va y remédier. « Le monde de l’influence ne doit pas être une zone de non-droit et doit répondre à des règles de protection des consommateurs suffisamment étoffées pour mettre fin aux dérives constatées », justifient les deux députés. Pour autant, les parlementaires admettent que « l’instauration d’un seul cadre juridique ne suffira pas à mettre un terme définitif aux abus de certains influenceurs ». D’où le renforcement des moyens de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), laquelle dépend de Bercy.

L’influence transpartisane de Bruno Le Maire

L’influence transpartisane de Bruno Le Maire

Le locataire des lieux, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire (photo page suivante), est à la manœuvre depuis l’automne dernier, notamment depuis la table ronde du 9 décembre dernier à Bercy où il avait convoqué le microcosme du marketing d’influence en pleine polémique sur les agissements de certains influenceurs peu scrupuleux (

6). Un mois après, il lançait une consultation publique de 23 jours : « J’ai besoin de vous » (

8) – l’Union des métiers de l’influence et des créateurs de contenu (UMICC), cofondée le 18 janvier par sept agences d’influence marketing : Smile Conseil, Bump, Follow, Point d’Orgue, Reech, Influence4You et Spoutnik. Ce sont les conclusions de la consultation publique que Bruno Le Maire a présentées le 24 mars à Bercy, en présence de ses deux ministres délégués – JeanNoël Barrot, chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, et Olivia Grégoire, chargée des PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme – mais aussi de nos deux députés, Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta. « Parce que des députés travaillaient également sur le sujet, j’ai aussi voulu dépasser les clivages. Je me suis engagé, avec [les deux coauteurs de la proposition de loi], à ce que ces mesures soient présentées au Parlement dans une démarche transpartisane », a déclaré Bruno Le Maire.

Ne pas effrayer ni corseter les influenceurs

Près de 19.000 citoyens ont participé à la consultation publique, dont 400 professionnels qui ont contribué à établir treize mesures : de la création d’une définition juridique de l’activité d’influence commerciale, à la mise en place d’une « brigade de l’influence commerciale » au sein de la DGCCRF (réseau d’enquêteurs spécialisés constitué « dans un premier temps » de 15 agents), en passant par l’application des mêmes règles que la publicité à l’influence commerciale, la responsabilisation des plateformes et réseaux sociaux (Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, …) ou encore des sanctions « renforcées et graduées » (notamment jusqu’à 2 ans de prison et 300.000 euros d’amende pour pratique commerciale trompeuse).

De son côté, le Syndicat du conseil en relations publics (SCRP) a annoncé le 24 mars la création avec l’Association française de normalisation (Afnor) d’un label d’« Agence conseil en influence responsable » qui pourra être demandé à partir d’avril (

9). Il vient en complément du « Certificat de l’influence responsable » (

10) délivré depuis l’automne 2021 par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP). « Le secteur de l’influence commerciale et de la création de contenus n’est pas encore suffisamment pris au sérieux. C’est une erreur, a déclaré Bruno Le Maire le 24 mars. Alors qu’il est un formidable vecteur de créativité et de richesse économique, ancré dans le quotidien de millions de nos compatriotes, ce secteur souffre de règles inexistantes ou trop floues. Les conséquences sont directes, avec certains agissements trompeurs qui discréditent le secteur ».

Autrement dit, en creux, le gouvernement veut tourner la page des « influvoleurs » (néologisme popularisé par le rappeur Booba (

11)) pour ouvrir celle de l’« influrégulation » (néologisme proposé par

Edition Multimédi@). Mais le ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a tenu à rassurer sur les intentions du gouvernement…. et des parlementaires. « Je veux être très clair : il ne s’agit pas d’être plus dur avec les influenceurs qu’avec d’autres canaux de communication comme la télévision ou la radio. (…) Ce n’est pas un combat contre les influenceurs », a-t-il assuré.

Mais les précautions du locataire de Bercy n’ont pas suffi à rassurer tous les professionnels du marketing d’influence mis sous pression réglementaire. D’où la tribune signée par 150 créatrices et créateurs de contenu d’influence, dont Squeezie, Cyprien, Enjoy Phoenix, Anna Rvr, Seb La Frite ou encore Amixem, et publiée dans le Journal du Dimanche le 25 mars à l’initiative de l’UMICC. Dans leur « appel aux députés », les signataires appellent les députés à séparer le bon grain de l’ivraie : « Arnaques, contrefaçons, pratiques commerciales douteuses, … Certains ont fait croire ces derniers mois qu’ils étaient représentatifs de notre secteur alors qu’ils ne représentent qu’une minorité ». Et à ne pas être pris pour ce qu’ils ne sont pas : « Nous travaillons avec des marques, des organisations, des institutions qui nous ressemblent parce que nous partageons leurs valeurs. Nous ne sommes pas des panneaux publicitaires ambulants. (…) Notre histoire est complexe. Elle ne se résume ni à une vidéo de 30 secondes, ni à des dérives que nous dénonçons fermement. Nous entendons parler des “influvoleurs”, “du combat à mener” contre nous. Nous pensons que c’est une erreur. Qu’une minorité est devenue une généralité. (…) Ne cassez pas le modèle vertueux que nous construisons aux quatre coins de la France avec et pour les Français. Comprenez-le, protégez-le, faites-le grandir » (

12). Mais d’autres « stars » de l’influence, pourtant signataires de cette tribune qui avait le mérite de valoriser ce nouveau métier, se sont rapidement désolidarisés de cette prise de position collective.

Squeezie et Seb La Frite renient la tribune

Squeezie, numéro un en 2022 des influenceurs en France (

13), s’est fendu d’un tweet le 26 mars pour déclarer qu’il avait « fait l’erreur de donner son accord [à la] tribune maladroite » de l’UMICC parue dans le JDD. Il estime que « cette tribune ne fait aucune distinction entre les créateurs de contenu et les influenceurs », assurant, lui, « [avoir] toujours été irréprochable » et « n’[ayant] rien à perdre avec cette réforme » (

14). Seb La Frite a aussi regretté sur France Inter le 27 mars de l’avoir signée. « Je me réjouis car cette tribune un peu maladroite a in fine permis que les influenceurs se penchent sérieusement sur notre texte » (

15), s’est félicité le député Stéphane Vojetta. Rendez-vous le 9 mai au Sénat.

@

Charles de Laubier

Les scénaristes de la Writers Guild of America (WGA), en grève depuis le 2 mai, et les acteurs de la Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), en grève depuis le 13 juillet, sont très remontés contre l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Cette dernière regroupe les grands groupes de médias et de télévisions américains ainsi que des plateformes de streaming vidéo : « Amazon/MGM, Apple, Disney/ABC/Fox, NBCUniversal, Netflix, Paramount/CBS, Sony, Warner Bros. Discovery (HBO) et d’autres », mentionne le syndicat américain des comédiens. Le mouvement social s’étend aux éditeurs de jeux vidéo.

Les scénaristes de la Writers Guild of America (WGA), en grève depuis le 2 mai, et les acteurs de la Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), en grève depuis le 13 juillet, sont très remontés contre l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Cette dernière regroupe les grands groupes de médias et de télévisions américains ainsi que des plateformes de streaming vidéo : « Amazon/MGM, Apple, Disney/ABC/Fox, NBCUniversal, Netflix, Paramount/CBS, Sony, Warner Bros. Discovery (HBO) et d’autres », mentionne le syndicat américain des comédiens. Le mouvement social s’étend aux éditeurs de jeux vidéo.

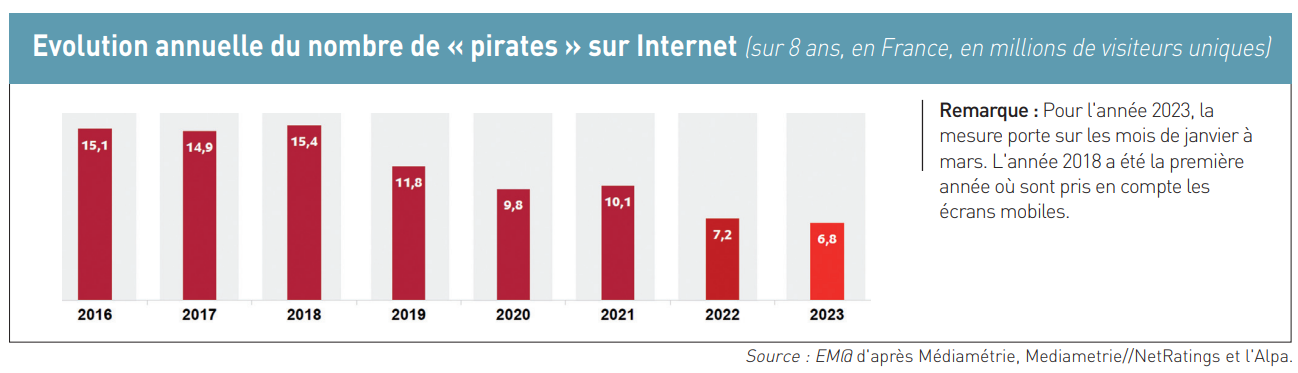

L’Association de la lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa), présidée depuis plus de 20 ans par Nicolas Seydoux (président de Gaumont), a publié en mai l’état arrêté au mois de mars 2023 de l’« audience des sites illicites dédiés à la consommation vidéo en France », mesurée par l’institut Médiamétrie. Ces chiffres mensuels, qui ont d’ailleurs été repris et présentés le 20 mai lors du Festival de Cannes par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), confirme que le piratage dans l’Hexagone est en forte baisse depuis cinq ans maintenant.

« Offres illégales » et protocoles « pirates »

La baisse du piratage en France est même continue, passant de 15,4 millions d’internaute présumés pirates par mois en 2018 à seulement 6,8 millions par mois au premier trimestre de 2023. Autrement dit, il y a 8,2 millions d’internautes pirates en moins dans l’Hexagone par rapport à cinq ans auparavant. Et ce, en plus, malgré la prise en compte par Médiamétrie des terminaux mobiles – smartphones et tablettes – depuis l’année 2018 (voir tableau page suivante). Le reflux de cette audience de « l’offre illégale », comme l’appelle l’Alpa, devrait se poursuivre au cours de l’année 2023 si la tendance baissière se poursuit.

En termes de pénétration de piratage sur le nombre d’internautes en France, les 6,8 millions de « pirates » mesurés entre janvier et mars derniers correspondent à 13 % des internautes. Ce taux atteignait 29 % en 2018. Il ressort en outre des chiffres de Médiamétrie pour l’Alpa que la plupart des internautes visitant des sites d’offres « illégales » piratent des films et des séries, mais ils sont aussi en recul de 8 % sur un an en mars 2023, à 6,5 millions d’individus. Pour le piratage de contenus de contenus sportifs, ils sont cette fois bien moins nombreux : 477.000 internautes « pirates » en mars 2023, en recul de 18 % sur un an. D’après le CNC, le « Top 5 » des films les plus piratés l’an dernier concerne : « Matrix Resurrections », « Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore », « Mourir peut attendre », « Top Gun Maverick » et « Jurassic World : Le Monde d’après ». Quant au « Top 5 » des séries les plus piratées l’an dernier, il est composé de : « Game of Thrones », « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir », « She Hulk », « The Walking Dead » et « Grey’s Anatomy ». La baisse du piratage en France est aussi le résultat des décisions judicaires successives rendues, surtout au cours des années 2021 (mai, juin, juillet, octobre et décembre), 2022 (février, mai, juillet et novembre) ainsi qu’en mars 2023. Filmoflix, Filmgratuit, Wawacity ou encore et Zonetéléchargement font partie des sites qui ont fait l’objet de mesures de blocage judicaire exécutées par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) que sont Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Des cyberlockers – comprenez des sites de stockage et de partage en nuage (cloud) permettant aux utilisateurs de télécharger, de stocker et de partager du contenu dans des serveurs en ligne centralisés (le cyberlocker génère un lien URL unique, ou plusieurs, pour accéder au fichier téléchargé et de le diffuser) – ont aussi été bloqués judiciairement : Fembed, Upvid, Vudeo et Uqload, bien que ce dernier soit reparti à la hausse ces derniers temps.

La dernière décision judiciaire en date – celle du jugement du 11 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris ordonnant le blocage du cyberlocker Uptobox (

L’Association de la lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa), présidée depuis plus de 20 ans par Nicolas Seydoux (président de Gaumont), a publié en mai l’état arrêté au mois de mars 2023 de l’« audience des sites illicites dédiés à la consommation vidéo en France », mesurée par l’institut Médiamétrie. Ces chiffres mensuels, qui ont d’ailleurs été repris et présentés le 20 mai lors du Festival de Cannes par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), confirme que le piratage dans l’Hexagone est en forte baisse depuis cinq ans maintenant.

« Offres illégales » et protocoles « pirates »

La baisse du piratage en France est même continue, passant de 15,4 millions d’internaute présumés pirates par mois en 2018 à seulement 6,8 millions par mois au premier trimestre de 2023. Autrement dit, il y a 8,2 millions d’internautes pirates en moins dans l’Hexagone par rapport à cinq ans auparavant. Et ce, en plus, malgré la prise en compte par Médiamétrie des terminaux mobiles – smartphones et tablettes – depuis l’année 2018 (voir tableau page suivante). Le reflux de cette audience de « l’offre illégale », comme l’appelle l’Alpa, devrait se poursuivre au cours de l’année 2023 si la tendance baissière se poursuit.

En termes de pénétration de piratage sur le nombre d’internautes en France, les 6,8 millions de « pirates » mesurés entre janvier et mars derniers correspondent à 13 % des internautes. Ce taux atteignait 29 % en 2018. Il ressort en outre des chiffres de Médiamétrie pour l’Alpa que la plupart des internautes visitant des sites d’offres « illégales » piratent des films et des séries, mais ils sont aussi en recul de 8 % sur un an en mars 2023, à 6,5 millions d’individus. Pour le piratage de contenus de contenus sportifs, ils sont cette fois bien moins nombreux : 477.000 internautes « pirates » en mars 2023, en recul de 18 % sur un an. D’après le CNC, le « Top 5 » des films les plus piratés l’an dernier concerne : « Matrix Resurrections », « Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore », « Mourir peut attendre », « Top Gun Maverick » et « Jurassic World : Le Monde d’après ». Quant au « Top 5 » des séries les plus piratées l’an dernier, il est composé de : « Game of Thrones », « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir », « She Hulk », « The Walking Dead » et « Grey’s Anatomy ». La baisse du piratage en France est aussi le résultat des décisions judicaires successives rendues, surtout au cours des années 2021 (mai, juin, juillet, octobre et décembre), 2022 (février, mai, juillet et novembre) ainsi qu’en mars 2023. Filmoflix, Filmgratuit, Wawacity ou encore et Zonetéléchargement font partie des sites qui ont fait l’objet de mesures de blocage judicaire exécutées par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) que sont Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Des cyberlockers – comprenez des sites de stockage et de partage en nuage (cloud) permettant aux utilisateurs de télécharger, de stocker et de partager du contenu dans des serveurs en ligne centralisés (le cyberlocker génère un lien URL unique, ou plusieurs, pour accéder au fichier téléchargé et de le diffuser) – ont aussi été bloqués judiciairement : Fembed, Upvid, Vudeo et Uqload, bien que ce dernier soit reparti à la hausse ces derniers temps.

La dernière décision judiciaire en date – celle du jugement du 11 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris ordonnant le blocage du cyberlocker Uptobox (

A les entendre ces Cassandres et Nostradamus de ce début du XXIe siècle, « l’extinction de l’humanité » serait pour bientôt. La fin des temps arriverait aussi rapidement que se développent les intelligences artificielles à la ChatGPT, lesquelles sont l’objet de toutes leurs angoisses existentielles. Si l’Apocalypse relève de l’eschatologie religieuse, la « ChatGPTéisation » annoncerait, elle, l’hécatombe de l’être humain. Ce tsunami numérique des IA, à l’apprentissage fulgurant, provoquerait la fin du monde.

L’Homo sapiens supplanté par l’IA sapiens

Les tribunes et déclarations de ces craintifs se suivent et se ressemblent : il faudrait pour les uns instaurer « un moratoire » face aux « risques majeurs pour l’humanité » que constitueraient les IA concurrentielles pour l’homme ; il est temps pour les autres de « prendre au sérieux certains des risques les plus graves de l’IA avancée » menaçant l’espèce humaine d’« extinction ». Les peurs que suscitent les ChatGPT, Midjourney et autres Bard, ainsi que toutes les autres IA surhumaines qui les supplanteront, virent aux fantasmes voire à l’hystérie collective. « L’atténuation du risque d’extinction dû à l’IA devrait être une priorité mondiale, parallèlement à d’autres risques à l’échelle de la société tels que les pandémies et les guerres nucléaires », clament des dizaines de signataires chercheurs en intelligence artificielle (AI Scientists), professeurs d’universités et personnalités, dont Samuel (Sam) Altman (photo), le cofondateur avec Elon Musk de la start-up OpenAI qui a développé ChatGPT (générateur de textes) et de Dall-E (générateur d’images). Ce sont les deux IA les plus en vue depuis leur lancement respectif fin novembre 2022 et début 2021.

Sam Altman, qui a fait part le 17 mai au Sénat américain de sa peur de voir cette « superintelligence » provoquer de « graves dommages au monde », serait-il devenu malgré lui le pompier-pyromane en chef des IA générative ? La courte déclaration mise en ligne le 30 mai dernier sur le site du Center for AI Safety (

A les entendre ces Cassandres et Nostradamus de ce début du XXIe siècle, « l’extinction de l’humanité » serait pour bientôt. La fin des temps arriverait aussi rapidement que se développent les intelligences artificielles à la ChatGPT, lesquelles sont l’objet de toutes leurs angoisses existentielles. Si l’Apocalypse relève de l’eschatologie religieuse, la « ChatGPTéisation » annoncerait, elle, l’hécatombe de l’être humain. Ce tsunami numérique des IA, à l’apprentissage fulgurant, provoquerait la fin du monde.

L’Homo sapiens supplanté par l’IA sapiens

Les tribunes et déclarations de ces craintifs se suivent et se ressemblent : il faudrait pour les uns instaurer « un moratoire » face aux « risques majeurs pour l’humanité » que constitueraient les IA concurrentielles pour l’homme ; il est temps pour les autres de « prendre au sérieux certains des risques les plus graves de l’IA avancée » menaçant l’espèce humaine d’« extinction ». Les peurs que suscitent les ChatGPT, Midjourney et autres Bard, ainsi que toutes les autres IA surhumaines qui les supplanteront, virent aux fantasmes voire à l’hystérie collective. « L’atténuation du risque d’extinction dû à l’IA devrait être une priorité mondiale, parallèlement à d’autres risques à l’échelle de la société tels que les pandémies et les guerres nucléaires », clament des dizaines de signataires chercheurs en intelligence artificielle (AI Scientists), professeurs d’universités et personnalités, dont Samuel (Sam) Altman (photo), le cofondateur avec Elon Musk de la start-up OpenAI qui a développé ChatGPT (générateur de textes) et de Dall-E (générateur d’images). Ce sont les deux IA les plus en vue depuis leur lancement respectif fin novembre 2022 et début 2021.

Sam Altman, qui a fait part le 17 mai au Sénat américain de sa peur de voir cette « superintelligence » provoquer de « graves dommages au monde », serait-il devenu malgré lui le pompier-pyromane en chef des IA générative ? La courte déclaration mise en ligne le 30 mai dernier sur le site du Center for AI Safety ( Portée par les députés Arthur Delaporte (photo de gauche) et Stéphane Vojetta (photo de droite), respectivement Socialiste-Nupes et Renaissance, la proposition de loi transpartisane (opposition et majorité) visant à « lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux » défraie la chronique depuis qu’elle est débattue au Parlement. Son libellé est pour le moins stigmatisant envers tous les influenceurs qui, aux yeux du public, sont plus que jamais présentés comme des malfaiteurs patentés. Le renforcement de l’arsenal judiciaire les concernant tous est une épée de Damoclès au-dessus de leur tête.

Unanimité gouvernementale et parlementaire

« Notre loi protègera le modèle des créateurs de contenu qui font aujourd’hui leur travail de manière responsable. Notre boussole : la protection des consommateurs. […] Aucune mesure ne concerne la liberté d’expression des influenceurs dans leurs vidéos », a nuancé Arthur Delaporte, dans un tweet posté le 26 mars. Et ce, après avoir lancé juste avant, de façon plus agressive : « Cette loi est une réponse à l’absence de règles d’un secteur qui concerne des millions de personnes et qui touche énormément d’argent. La loi de la jungle ou l’autorégulation, cela n’est pas possible. […] Cette loi, c’est aussi une réponse à la protection des consommateurs et un message adressé aux victimes d’arnaques d’influenceurs : nous sommes à vos côtés » (

Portée par les députés Arthur Delaporte (photo de gauche) et Stéphane Vojetta (photo de droite), respectivement Socialiste-Nupes et Renaissance, la proposition de loi transpartisane (opposition et majorité) visant à « lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux » défraie la chronique depuis qu’elle est débattue au Parlement. Son libellé est pour le moins stigmatisant envers tous les influenceurs qui, aux yeux du public, sont plus que jamais présentés comme des malfaiteurs patentés. Le renforcement de l’arsenal judiciaire les concernant tous est une épée de Damoclès au-dessus de leur tête.

Unanimité gouvernementale et parlementaire

« Notre loi protègera le modèle des créateurs de contenu qui font aujourd’hui leur travail de manière responsable. Notre boussole : la protection des consommateurs. […] Aucune mesure ne concerne la liberté d’expression des influenceurs dans leurs vidéos », a nuancé Arthur Delaporte, dans un tweet posté le 26 mars. Et ce, après avoir lancé juste avant, de façon plus agressive : « Cette loi est une réponse à l’absence de règles d’un secteur qui concerne des millions de personnes et qui touche énormément d’argent. La loi de la jungle ou l’autorégulation, cela n’est pas possible. […] Cette loi, c’est aussi une réponse à la protection des consommateurs et un message adressé aux victimes d’arnaques d’influenceurs : nous sommes à vos côtés » ( L’influence transpartisane de Bruno Le Maire

Le locataire des lieux, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire (photo page suivante), est à la manœuvre depuis l’automne dernier, notamment depuis la table ronde du 9 décembre dernier à Bercy où il avait convoqué le microcosme du marketing d’influence en pleine polémique sur les agissements de certains influenceurs peu scrupuleux (

L’influence transpartisane de Bruno Le Maire

Le locataire des lieux, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire (photo page suivante), est à la manœuvre depuis l’automne dernier, notamment depuis la table ronde du 9 décembre dernier à Bercy où il avait convoqué le microcosme du marketing d’influence en pleine polémique sur les agissements de certains influenceurs peu scrupuleux ( Un an après la signature – le 24 janvier 2022 – de la chronologie des médias actuellement en vigueur en France (

Un an après la signature – le 24 janvier 2022 – de la chronologie des médias actuellement en vigueur en France (